Чтобы жить честно (о Л. Н. Толстом)

Со стороны могло показаться, что он самый счастливый и благополучный человек на свете.

До глубокой старости он жил в своем родовом поместье, окруженный детьми, внуками, согреваемый почтительным вниманием и любовью учеников, последователей, поклонников. Он был солнцем, вокруг которого вращался весь этот огромный, шумный, пестрый мир. Несмотря на свои восемьдесят с лишним лет, он был бодр и крепок. Каждый день ездил верхом, занимался гимнастикой. Он любил этот дом, где жили его отец и дед, этот парк, каждая тропинка которого была ему памятна с детства.

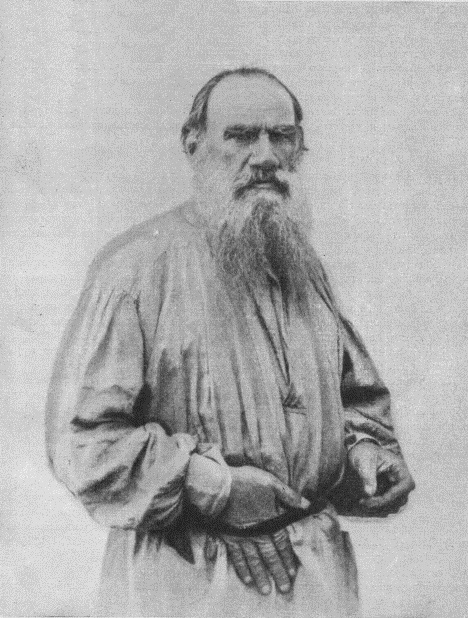

Портрет Л. Н. Толстого. И. Н. Крамской.

Слава его гремела по всей земле. Давно уже и у себя на родине и далеко за ее пределами он был признан не только гениальным художником, но и великим мыслителем, мудрым учителем жизни. Все человечество с жадным вниманием прислушивалось к каждому ему слову. А один весьма влиятельный его соотечественник сказал про него так: "Два царя есть ныне на Руси: Николай Второй и Лев Толстой. Но Николай Второй не в силах поколебать трон Льва Толстого, а Лев Толстой словом своим каждый день колеблет трон Николая Второго".

Ежедневно письмоносцы приносили ему десятки, сотни писем. Со всех концов земли – из Англии, Германии, Франции, Италии, Америки, Японии, из далекого Китая – обращались к нему люди. Брамин из Индии писал, что плохо понимает учение Будды. Преступник, только что вышедший из тюрьмы, рассказывал историю своей жизни. Крестьянин из далекого сибирского села сообщал, что, прочитав его книги, решил отныне жить только "по правде". Ученик Высшей Нормальной Школы города Парижа некий Ромен Роллан (впоследствии, много лет спустя, он станет знаменитым писателем) писал о том, как искренне восхищается он его произведениями. И все письма заканчивались одной и той же мольбой: "Научите меня, как жить дальше?", "Только вы один можете научить правильной жизни...", "Только от вас одного жду ответа на вопрос: как жить?".

Он терпеливо и подробно отвечал каждому. А потом, поздно вечером, оставшись совсем один в своем рабочем кабинете, доставал из ящика стола толстую клеенчатую тетрадь. На обложке ее твердой старческой рукой было выведено: "Дневник для одного себя".

Раскрыв дневник, он ставил дату и, прислушавшись, не скрипит ли где половица, не подглядывает ли за ним кто-нибудь из домашних, торопливо записывал:

"Господи! Научи меня – как жить?!. Нынче шел в Бабурино и встретил 80-летнего Акима пашущим, Яремичеву бабу, у которой муж замерз и некому рожь свозить, и морит ребенка... А мы Бетховена разбираем... И молился, чтобы Ты избавил меня от этой жизни. И опять молюсь, кричу от боли. Запутался, завяз, сам не могу, но ненавижу себя и свою жизнь..." Толстой мучился и страдал оттого, что в сочинениях своих, в статьях, в письмах к ученикам и последователям он призывал их жить "по правде", не пользоваться чужим трудом, отказаться от богатства, кормиться только плодами своих рук. Но, призывая, к этому других, сам он продолжал жить в своей помещичьей усадьбе и "разбирать Бетховена", в то время как рядом, бок о бок с ним, прозябали в чудовищной грязи и нищете такие же люди, как он. И в конце концов он не выдержал. 28 октября 1910 года в возрасте восьмидесяти двух лет Лев Николаевич Толстой тайно покинул свое родовое поместье Ясную Поляну. Уезжая, он и сам еще толком не решил, куда едет. На вопрос ближайших друзей, которым доверился, ответил вопросом: "Куда бы подальше уехать?"

В дороге Толстой простудился, заболел воспалением легких и умер.

Весь мир лихорадило. Газеты, выходящие во всех уголках планеты, были забиты телеграммами, сообщавшими подробности и детали этого события, ошеломившего человечество. Высказывались самые различные предположения и догадки. Каждый пытался на свой лад, в меру своего понимания, своего опыта, своих представлений объяснить этот удивительный факт, не укладывающийся ни в какие привычные человеческие мерки.

Одни уверяли, что главная причина ухода Толстого – семейная драма. Другие давали понять, что Толстой ушел из дому, потому что почувствовал приближение смерти. Третьи высказывали предположение, что Толстой решил покинуть не только родной дом, семью, любимых учеников и последователей, но и вообще весь мир. По мнению этих людей, уход Толстого был следствием его глубокого разочарования в человечестве, во всех путях и способах его спасения. В том числе и тех, которые предлагал он сам. Четвертые... Впрочем, догадок и предположений было так много, что всех их нам все равно не перечислить.

Никто, однако, почему-то не вспомнил о том, что Толстой не в первый раз решил разорвать кровные узы, связывающие его с тем миром, в котором он жил. Однажды он уже совершил в своей жизни такой же решительный, и такой же неожиданный, и такой же странный и необъяснимый для окружающих поступок.

Это было давно. В самом начале его жизненного пути.

***

Лев Николаевич Толстой в 1854–1855 годах, во время Крымской войны.

"В Петербурге в 40-х годах случилось удивившее всех событие: красавец, князь, командир лейб-эскадрона кирасирского полка, которому все предсказывали и флигель-адъютантство и блестящую карьеру при императоре Николае I, за месяц до свадьбы с красавицей фрейлиной, пользовавшейся особой милостью императрицы, подал в отставку, разорвал свою связь с невестой, отдал небольшое имение своей сестре и уехал в монастырь, с намерением поступить в него монахом. Событие казалось необыкновенным и необъяснимым для людей, не знавших внутренних причин его; для самого же князя Степана Касатского все это сделалось так естественно, что он не мог и представить себе, как бы он мог поступить иначе".

Так начинается знаменитый рассказ Л. Н. Толстого "Отец Сергий". На первый взгляд между героем этого рассказа князем Степаном Касатским и автором его Львом Николаевичем Толстым нет решительно ничего общего.

Во-первых, Лев Толстой не был ни красавцем, ни князем, ни командиром лейб-эскадрона кирасирского (то есть блестящего гвардейского) полка. Никто не предсказывал ему флигель-адъютантства (флигель-адъютантом назывался офицер, состоящий при личной особе государя императора), ни блестящей придворной карьеры, а уж тем более при императоре Николае I. (В ту пору жизни Толстого, которую можно сопоставить с этим периодом жизни князя Степана Касатского, Николай I уже умер.) Толстой принадлежал к обедневшей (хотя и родовитой) дворянской семье. Был он скромным армейским офицером. А между армейским офицером и командиром лейб-эскадрона кирасирского полка, да еще надеющимся стать флигель-адъютантом, – дистанция огромного размера.

В отличие от своего героя Толстой в этом возрасте вовсе еще не был близок к женитьбе. (А уж тем более к женитьбе на красавице фрейлине.) Но главное... Главное – это то, что Толстой даже и думать не думал в ту пору своей жизни о том, чтобы отдать кому-нибудь свое родовое имение и уйти от мира в монастырь, постричься в монахи.

Нет, этого у него даже и в мыслях не было.

Однако примерно в том же возрасте, в каком князь Степан Касатский совершил свой удивительный поступок, Лев Николаевич Толстой тоже, как сказали бы мы с вами сегодня, отколол номер.

Решение, которое он принял внезапно, для всех окружающих его людей было таким же диким, странным и ни с чем не сообразным, каким для всего его окружения явился неожиданный поступок князя Степана Касатского. И так же, как для князя Касатского, для него "все это сделалось так естественно, что он не мог и представить себе, как бы он мог поступить иначе".

А сделалось с ним то, что вдруг ни с того ни с сего он решил оставить университет, круто поломать все свои жизненные планы, поставить крест на всех своих честолюбивых мечтах и надеждах и уехать в деревню, чтобы, как говорили все вокруг, заживо там себя похоронить.

Может показаться, что поступок этот все-таки далеко не так необычен, как поступок князя Степана Касатского. Ведь сплошь и рядом дворяне выходили в отставку, бросали службу (статскую или военную), уезжали к себе в имение и начинали вести там традиционную помещичью (то есть обломовскую) жизнь.

Да, в самом поступке, пожалуй, не было ничего удивительного (если, разумеется, не считать того, что совершил его человек совсем молодой, еще недавно полный разнообразных честолюбивых замыслов, страстный, живой, напористый, в душе которого бродили огромные силы; коротко говоря, человек, совсем не приспособленный к спокойному обломовскому существованию).

Необычен тут не столько сам поступок, сколько те внутренние побудительные мотивы, которые заставили его этот поступок совершить.

Чтобы понять, что же именно случилось с ним, в самой глубине его существа, нам придется обратиться к другому его рассказу – "Утро помещика". Вот письмо, которое герой этого рассказа князь Нехлюдов – молодой человек, тоже внезапно принявший такое же решение, – пишет своей тетушке. Сам Толстой такого письма нам не оставил. Но он вполне мог бы его написать. Во всяком случае, письмо это очень точно выражает то, что творилось тогда у него на душе:

"Милая тетушка!

Я принял решение, от которого должна зависеть участь всей моей жизни. Я выхожу из университета, чтобы посвятить себя жизни в деревне...

Я открыл, что главное зло заключается в самом жалком, бедственном положении мужиков, и зло такое, которое можно исправить только трудом и терпением. Если бы вы только могли видеть двух моих мужиков, Давыда и Ивана, и жизнь, которую они ведут со своими семействами, я уверен, что один вид этих двух несчастных убедил бы вас больше, чем все то, что я могу сказать вам, чтобы объяснить мое намерение. Не грех ли покидать этих людей на произвол грубых старост и управляющих, из-за планов наслаждения или честолюбия? И зачем искать в другой сфере случаев быть полезным и делать добро, когда мне открывается такая благородная и ближайшая обязанность? А для этого не нужно ни кандидатского диплома, ни чинов, которых вы так желаете для меня. Милая тетушка, не делайте за меня честолюбивых планов, привыкните к мысли, что я пошел по совершенно особенной дороге, но которая хороша и, я чувствую, приведет меня к счастью..."

Сейчас нам с вами трудно даже представить себе, до какой степени странным и удивительным было это его внезапное решение. А уж о мыслях и чувствах, побудивших его принять такое решение, – и говорить нечего! Большинству людей его круга все это могло показаться чистейшим безумием. В каком-то смысле, пожалуй, даже внезапное решение князя Степана Касатского уйти в монастырь было менее удивительным, менее странным. Все-таки, что ни говори, одно дело – уйти от мира, чтобы остаток жизни потратить на служение богу. И совсем другое – отказаться от всех радостей и соблазнов большого света, чтобы целиком посвятить себя каким-то там Давыду и Ивану, грязным, нищим мужикам, собственным своим крепостным крестьянам. Да еще увидеть в этом какую-то особенную дорогу, которая якобы приведет его к счастью...

Нет, так просто нам этого не понять. Чтобы представить себе воочию, какой страшной дичью, какой чудовищной нелепостью должны были показаться людям его круга все эти его мысли, надо ясно представить себе этих людей. Представить, каковы были их идеалы, их понятия о смысле и цели бытия. И даже более того, надо ясно представить себе, каким человеком был тогда он сам, каковы были его собственные понятия о том, что составляет главный смысл и главную ценность жизни.

***

"В его петербургском мире все люди разделялись на два совершенно противоположные сорта. Один низший сорт: пошлые, глупые и, главное, смешные люди, которые веруют в то, что... надо воспитывать детей, зарабатывать свой хлеб, платить долги, – и разные тому подобные глупости. Это был сорт людей старомодных и смешных. Но был другой сорт людей, настоящих, к которому они все принадлежали в котором надо быть главное элегантным, красивым, веселым, отдаваться всякой страсти не краснея и над всем остальным смеяться".

Это Толстой говорит о графе Алексее Вронском, одном из главных героев одного из главных своих романов – "Анна Каренина".

К этому своему герою Толстой не испытывал особой симпатии. Пожалуй, можно даже сказать решительнее: этот тип людей был ему ненавистен. Позже, возвращаясь вновь к рассуждениям о том причудливом "кодексе чести", с которым сообразовывал все свои поступки Алексей Вронский, Толстой скажет о нем еще злее:

"Жизнь Вронского тем была особенно счастлива, что у него был свод правил, несомненно определяющих все, что должно и не должно делать. Свод этих правил обнимал очень малый круг условий, но зато правила были несомненны, и Вронский, никогда не выходя из этого круга, никогда ни на минуту не колебался в исполнении того, что должно. Правила эти несомненно определяли, – что нужно заплатить шулеру, а портному не нужно, – что лгать не надо мужчинам, но женщинам можно, – что обманывать нельзя никого, но мужа можно, – что нельзя прощать оскорблений и можно оскорблять, и т. д. Все эти правила могли быть неразумны, нехороши, но они были несомненны, и, исполняя их, Вронский чувствовал, что он спокоен и может высоко носить голову".

Москва, 1892 г.

Тут уже слышится совсем откровенная насмешка. И откровенное презрение.

Да, можно смело сказать, что людей, живущих согласно этому нелепому и дикому "кодексу чести", Толстой презирал всеми силами души. Но знал он их досконально. Да и как ему их было не знать: ведь было время, когда он сам был таким же.

Вот небольшой отрывок из воспоминаний человека, который познакомился с Толстым как раз в эту пору его жизни:

"Однажды, в обеденное время, на крошечный дворик профессора бойко вкатил гнедой рысак, а затем в прихожей показался молодой человек в шинели военного покроя с бобровым воротником. Профессор... повел гостя наверх, а, покончив с ним и возвратившись обратно, сообщил, что приезжал граф Лев Николаевич Толстой, желающий поступить в Казанский университет, с просьбой подготовить его из русской словесности. Вскоре начались уроки. В известные часы граф вместе с профессором взбирался в мезонин и проходил в кабинет. Изредка я тоже присутствовал на этих уроках, сторонясь от графа, с первого же раза оттолкнувшего меня напускной холодностью... и презрительным выражением прищуренных глаз. В первый раз в жизни встретился мне юноша, преисполненный такой странной и непонятной для меня важности и преувеличенного довольства собой".

Источник этой его важности, этого преувеличенного довольства собой был тот же, что у графа Вронского. Молодой Толстой был упоен тем, что он принадлежит к особому, избранному кругу людей. Между собой они обозначали этот круг французским выражением "Comme il faut". Буквально в переводе на русский язык это значит – "Как надо". Но смысл тут был несколько иной. "Comme il faut" на их языке значило: "порядочный", то есть принадлежащий к кругу "порядочных людей".

Этому своему тогдашнему отношению к жизни (а это был не просто мелкий предрассудок, это было чуть ли не целое мировоззрение) Лев Николаевич посвятил в своей повести "Юность" особую главу:

"Мое Comme il faut состояло, первое и главное, в отличном французском языке и особенно в выговоре. Человек, дурно выговаривавший по-французски, тотчас же возбуждал во мне чувство ненависти. "Для чего же ты хочешь говорить, как мы, когда не умеешь?" с ядовитой насмешкой спрашивал я его мысленно. Второе условие Comme il faut были ногти длинные, отчищенные и чистые; третье было умение кланяться, танцевать и разговаривать; четвертое, и очень важное, было равнодушие ко всему и постоянное выражение некоторой изящной, презрительной скуки. Кроме того, у меня были общие признаки, по которым я, не говоря с человеком, решал, к какому разряду он принадлежит. Главным из этих признаков, кроме убранства комнаты, печатки, почерка, экипажа, были ноги. Отношение сапог к панталонам тотчас решало в моих глазах положение человека..."

Немудрено, что при таком взгляде на вещи Толстой в университете держался замкнуто, отчужденно, надменно. Вот каким запомнился он тем, чьи воспоминания об этом периоде его жизни дошли до нас:

"Товарищи-однокурсники поглядывали свысока на аристократическую фигуру выхоленного барчонка. Это и понятно. Лев Николаевич приезжал в университет на роскошном рысаке и почти ни с кем из товарищей не имел сношений..."

"Он едва отвечал на мои поклоны, точно хотел показать, что и здесь мы далеко не равны, так как он приехал на рысаке, а я пришел пешком..."

А вот совсем крохотный, но очень характерный эпизод, относящийся к тому же времени: о нем Лев Николаевич сам рассказал своему биографу П. Бирюкову. Дело было там же, в Казани. Лев Николаевич с братом Николаем шли по городу. Мимо них проехал какой-то господин на долгуше (это был такой длинный экипаж, еще его называли линейкой). Руками без перчаток господин опирался на палку, упертую в подножку.

– Как видно, что какая-то дрянь этот господин, – сказал Лев Николаевич, обращаясь к брату.

– Отчего? – спросил тот.

– А без перчаток.

Если уж господин, повинный только в том, что он был без перчаток, представлялся ему "какою-то дрянью", то уж можно вообразить, какой совершенной мразью, пылью под его ногами казались ему тогда люди, принадлежавшие к еще более низким слоям общества: простой люд, мастеровые, крестьяне. О них, кстати, он тоже пишет в той же главе своей повести:

"Второй род подразделялся еще на людей собственно не Comme il faut и простой народ. Людей Comme il faut я уважал и считал достойными иметь со мной равные отношения, вторых – притворялся, что презираю... Третьи для меня не существовали – я их презирал совершенно".

И вдруг именно вот эти "третьи", которых он "презирал совершенно", которые для него просто "не существовали", – вдруг именно они стали интересовать его настолько, что ради них, ради того, чтобы выполнить свой долг перед ними, он решил бросить все – университет, легкую светскую жизнь, надежды на славное и блестящее будущее...

Теперь вы видите, что это и в самом деле было более смелое и удивительное решение, чем то, которое вдруг принял герой "Отца Сергия" князь Степан Касатский. В особенности, если учесть, что князь Степан Касатский принял свое необыкновенное решение неспроста. Над ним разразилась внезапная катастрофа, в один миг перевернувшая всю его жизнь до дна, до самого основания. Причиной катастрофы была любовная, личная драма. А в жизни Льва Толстого не было в ту пору решительно никаких катастроф, никаких драм. Все произошло в полном смысле слова ни с того ни с сего.

Что же все-таки это было? Что явилось толчком для этого внезапного крутого поворота, для этого странного решения, изменившего вдруг, в один миг, всю его судьбу?

***

Ясная Поляна. 1903 г.

Объясняя странный поступок князя Степана Касатского, Толстой обронил:

"С внешней стороны Касатский казался самым обыкновенным молодым блестящим гвардейцем, делающим карьеру, но внутри его шла сложная и напряженная работа".

В полной мере это относится и к самому Толстому.

Именно тут и таится разгадка всей этой таинственной истории.

Толстой, как и князь Степан Касатский, только "с внешней стороны" казался самым обыкновенным молодым, напыщенным, самодовольным светским болваном. А "внутри его" – именно в то самое время, когда он разъезжал на рысаках, с высокомерным презрением оглядывая людей, не носящих перчаток или не выверивших достаточно строго "отношение сапог к панталонам", – именно в это самое время "внутри его шла сложная и напряженная работа".

Уже тогда, в пору самой ранней своей юности, Толстой начал вести дневник, в котором он старался быть предельно откровенным с собою. Поэтому у нас с вами есть редкая возможность словно бы заглянуть прямо ему в душу и поглядеть, что там творилось – в этой страстной, смятенной, только еще становящейся душе.

Тому, кто заглянет в юношеские дневники Толстого, тотчас бросится в глаза одна их особенность. Сразу видно, что этот юноша постоянно держит себя в крепкой узде. Все записи в дневнике строятся примерно так: сперва он рассказывает обо всем, что случилось с ним за день (или за те несколько дней, что он не делал записей). Потом подводит итоги: доволен он собой или не доволен. А затем – с красной строки и подчеркнутое – значится: "ПРАВИЛА". И следуют самые разнообразные предписания – разнообразные по смыслу, но всегда суровые и неукоснительные, – которые он вменяет себе в обязанность. Это как бы строгие военные приказы, которые он отдает самому себе. И как в настоящем военном приказе там обязательно подразумевается параграф: "Проверка исполнения". То и дело мы наталкиваемся на такие отметки: "Я не исполняю того, что себе предписываю", "Что назначено непременно исполнить, то исполняй, несмотря ни на что", "Что исполняешь, исполняй хорошо", "Опять не исполнил правила..."

Что же это были за правила, которые он предписывал себе и так страстно и неукоснительно стремился их соблюдать?

Вот некоторые из них, самые первые, самые ранние:

"Не предлагать никакой цены за вещь ненужную. Как входить на бал, тотчас звать танцовать и сделать тур вальса или польки".

Пустяки какие-то, не правда ли? Даже стыдно читать. А вот еще. Это, пожалуй, уже не такие пустяки:

"Искать общества с людьми, стоящими в свете выше, чем сам... На бале приглашать танцовать дам самых важных..."

Тут уже видна определенная цель. И цель, честно говоря, не слишком благовидная. Это, если уж называть вещи своими именами, руководство к действию для начинающего карьериста. И Толстой не скрывает от себя, что намерения у него именно такие. Вот запись, в которой он точно и хладнокровно перечисляет все способы, с помощью которых мог бы поправить свои дела:

"1. Попасть в круг игроков, и, при деньгах, играть. 2. Попасть в высокий свет и, при известных условиях, жениться. 3. Найти место выгодное для службы".

Дальше опять пустяки. Но уже более целенаправленные. Цель – все та же:

"Правило. Менее как по 25 копеек серебром в ералаш не играть... С людьми, которые о денежных делах говорят поверхностно, скрывать положение своих дел..."

Казалось бы, ничего хорошего во всем этом нет. И облик молодого Толстого, встающий со страниц этого юношеского дневника, вырисовывается не больно привлекательный.

На самом деле, однако, все это совсем не так просто.

Обратимся опять к тем страницам толстовского "Отца Сергия", где говорится о характере молодого князя Степана Касатского:

"...внутри его шла сложная и напряженная работа. Работа с самого его детства шла, по-видимому, самая разнообразная, но в сущности все одна и та же, состоящая в том, чтобы во всех делах, представляющихся ему на пути, достигать совершенства и успеха. Было ли это ученье, науки, он брался за них и работал до тех пор, пока его хвалили и ставили в пример. Добившись одного, он брался за другое. Так он добился первого места по наукам, так он, еще будучи в корпусе, заметив раз за собой неловкость в разговоре по-французски, добился до того, чтобы овладеть французским, как русским; так он потом, занявшись шахматами, добился того, что, еще будучи в корпусе, стал отлично играть".

Это замечание Толстого помогает нам понять важнейшую особенность такого человеческого характера. У сильного, могучего темперамента, у целеустремленной и волевой личности, даже если сперва все силы души ее направлены на какие-нибудь пустяки, рано или поздно эта воля, эта огромная жажда самовоспитания найдет другую цель, более достойную себя.

Так было у князя Степана Касатского. Так было и у самого Толстого.

Вскоре в его дневниках появляются совсем другие записи. Сперва они не только соседствуют с прежними, но даже и перемежаются ими. Но вскоре эта новая струя совершенно забивает ту, старую. И являются на свет новые предписания самому себе, которые он выписывает на отдельный листок и дает им торжественное название: "ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА". Вот они:

"1. Целью каждого поступка должно быть счастие ближнего.

2. Довольствоваться настоящим.

3. Искать случаев сделать добро".

А дальше следует список правил, с помощью которых он надеется исправить себя, исправить свой характер. Они так и называются "ПРАВИЛА ИСПРАВЛЕНИЯ". Вот некоторые из них: "Бойся праздности и беспорядка... Бойся лжи и тщеславия, которое производит ее... блюди порядок в физических и умственных занятиях..."

А еще дальше следуют "ПРАВИЛА ПРАКТИЧЕСКИЕ":

"Запоминать и записывать все полезные сведения и мысли... Не верить мыслям, родившимся в споре... Не повторять чужих мыслей... НЕ БРАТЬ КАРТ В РУКИ... Стараться сделать приятною жизнь людей, связанных со мною..."

Даже из этих нескольких отрывочных примеров видно, какая огромная работа шла там, "внутри его". Но главное – видно, в каком направлении шла эта работа.

Подобно тому, как от маленького, слабенького ручейка берет свое начало огромная, полноводная, мощная река, рвущая плотины, сметающая все препятствия на своем пути, – так из этого источника берет свое начало все то огромное, необозримое, поразительное явление человеческого духа, которое мы обозначаем двумя словами: "Лев Толстой". И отсюда же, из этого же источника – трагические, мучительные записи в его дневнике последних лет жизни: "Нынче шел в Бабурино и встретил 80-летнего Акима пашущим, Яремичеву бабу, у которой муж замерз... А мы Бетховена разбираем..." И отсюда же эти нестерпимые мучения больной, исстрадавшейся совести, заставившие его на восемьдесят втором году жизни бросить все и уйти из родного гнезда, чтобы начать новую жизнь. Да, да, не умереть вдали от людей хотел Толстой, покидая Ясную Поляну, а начать (уже в который раз) совсем новую жизнь, среди людей и ради людей.

Он закончил свой жизненный путь так же, как начал: разрывом со всем тем, что привязывало его к той жизни, которую он считал несправедливой, а потому более для себя невозможной. В этом проявилось главное свойство его натуры, самая суть его личности.

Мало кто в окружающем его мире так долго, так упорно, так мощно сотрясал устои лжи, несправедливости, произвола. Мало кто так горячо и самозабвенно проповедовал добро. Кто-кто, а он жил "по совести", "по правде". Казалось бы, уж он-то честно заслужил свое право на покойную умиротворенную старость. Уж он-то мог быть вполне доволен собой и своей жизнью. А вот не был доволен. Что ни день, записывал у себя в дневнике: "Ненавижу себя и свою жизнь". И не смог продолжать жить дальше этой жизнью, которая всем вокруг казалась прекрасной, чуть ли не святой, а ему самому – уродливой, ужасной, страшной.

"Мне смешно вспомнить, – написал он однажды одному своему корреспонденту, – как я думывал и как вы, кажется, думаете, что можно себе устроить счастливый и честный мирок, в котором спокойно, без ошибок, без раскаянья, без путаницы жить себе потихоньку и делать не торопясь, аккуратно все только хорошее. Смешно! НЕЛЬЗЯ... Все равно, как НЕЛЬЗЯ, не двигаясь, быть здоровым. Чтобы жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие – душевная подлость!.."

Вот так он и прожил свою жизнь – ошибаясь, мучаясь, страдая, не давая ни минуты отдыха своей душе, ни минуты самоуспокоенности и самодовольства.