Весёлые бродяги. Рассказ второй

В средневековье во время дождя грязь была непролазная. Города размокали и покрывались плесенью. Дома так тесно срослись боками, будто город не строили, а просто в большом куске глины прокопали улицы, вырыли норы. Горожане сидели у очагов, слушали вой ветра и благословляли судьбу за то, что есть крыша над головой и огонь в очаге. Хотя в доме и сыро и холодно и никто не раздевается, ложась в постель, но всё-таки крыша над головой!

В средневековье во время дождя грязь была непролазная. Города размокали и покрывались плесенью. Дома так тесно срослись боками, будто город не строили, а просто в большом куске глины прокопали улицы, вырыли норы. Горожане сидели у очагов, слушали вой ветра и благословляли судьбу за то, что есть крыша над головой и огонь в очаге. Хотя в доме и сыро и холодно и никто не раздевается, ложась в постель, но всё-таки крыша над головой!

А по размытым дорогам брели в город усталые люди, едва вытаскивая ноги из грязи. Одеждой да и лицом они отличались от горожан. Под плащами, набухшими водой, прятали они музыкальные инструменты. Крыши над их головой никогда не было и никогда не будет: они – бродячие актёры. Всю жизнь ходить им из города в город... Экий дождь хлещет!

К утру небо просохло, выглянуло солнце, и на базарной площади кто-то во все горло запел такую весёлую песню, что невозможно не побежать посмотреть. Люди вылезали из своих домов. Вот уже целая толпа топчется вокруг пришельцев, глядят во все глаза, как они, ловко закинув короткий плащ через плечо, перебирают ногами, отплясывая дробный танец, а из рук их сами собою вы летают, три ножа и послушно возвращаются обратно. При этом они ещё поют и отпускают такие шутки!

– Не иначе колдуны, – шептались в толпе. – Вот ведь приворожили, глаз не оторвёшь, всё бы смотрел.

– Жонглёры, это жонглёры!

Жонглёры по-местному означало "игрецы". Место, куда они пришли, называлось Галлия. Они же называли себя мимами и говорили, что пришли из самого Рима. Они рассказывали, что были из цеха римских актёров, играли в знаменитом римском театре.

Но вот силы Рима истощились, слава его стала меркнуть, театр пришел в упадок, и актёрам ничего не оставалось, как собираться стаями и уходить на север. Здесь, в Галлии, они зажили лучше. Галлы полюбили их представления и всегда просили рассказать о себе ещё.

Тогда они рассказывали, что их можно называть и гистрионами, хотя слово это не латинское. Они рассказывали, что в давние времена, когда на Рим напала чума, её решили развлечь и задобрить и дали в театре роскошные представления, но чума оказалась равнодушна к театру римлян. Тогда из Этрурии явились танцоры-гистрионы и танцевали под флейту. Чума пошла на убыль, и с тех пор римских актёров тоже стали называть гистрионами.

И вот мимы, или жонглёры, или гистрионы, появились в Галлии, а за ними по пятам шел театр, невидимый театр-бродяга. Это его встречали на вавилонских реках, это он приходил в Грецию. Сейчас он шел по Галлии, но простодушные галлы ещё не знали, конечно, что к ним пришел театр. Они просто очень любили жонглёров за легкий нрав и большую ловкость. Жонглёр в те времена не только играл предметами, но знал ещё множество иных вещей.

Сохранилась рукопись, в которой записано, как старый жонглёр наставлял молодого:

– Умей творить, приятно рифмовать, хорошо говорить, предлагать публике различные забавы, вертеть бубен и играть на десяти инструментах. Умей бросать и ловить ножами маленькие яблоки, скакать через четыре обруча и немножко колдовать. Научи животных забавным проделкам, научись показывать кукол и хорошо владеть своим голосом. Ещё сумей рассказать тем, кто захочет тебя слушать, как сын Пелея разрушил Трою...

– Умей творить, приятно рифмовать, хорошо говорить, предлагать публике различные забавы, вертеть бубен и играть на десяти инструментах. Умей бросать и ловить ножами маленькие яблоки, скакать через четыре обруча и немножко колдовать. Научи животных забавным проделкам, научись показывать кукол и хорошо владеть своим голосом. Ещё сумей рассказать тем, кто захочет тебя слушать, как сын Пелея разрушил Трою...

Но когда ты умеешь делать то, чего не умеют другие, добра не жди. Особенно если ты живешь в средние века. У жонглёров появились лютые враги. Это были христианские священники и монахи.

Они невзлюбили жонглёров. Конечно же, их мастерство идёт от дьявола, а что может быть хуже?

Недруги жонглёров добились, чтобы их изгнали обратно па Италийский полуостров. По некоторым сведениям, они добрались до Сицилии. Больше о них никто ничего не слыхал.

– И слава богу! – говорили монахи. – Слава богу, с этими бесовскими штучками покончено навсегда.

О, как они ошиблись! Вольный и дерзкий дух театра прочно поселился на той земле, где ступала нога гистриона, и некоторые так успели полюбить весёлое ремесло пришельцев и изгнанников, что сами стали жонглёрами и гистрионами. И весной, когда припекало солнце и люди выбирались на площади, радуясь концу холодов, их уже поджидал на углу молодой галл, улыбаясь от уха до уха, плясал, и пел, и бросал в воздух маленькие яблоки. И на голову прохожих сыпался град озорных острот.

Жонглёры стали так популярны, что их приглашали на праздники в гости в весьма приличные дома, несмотря на несколько тёмную и отчасти скандальную репутацию.

Жонглёры стали так популярны, что их приглашали на праздники в гости в весьма приличные дома, несмотря на несколько тёмную и отчасти скандальную репутацию.

Враги же их писали по этому поводу длинные доносы:

"Разве не знает человек, приводящий в дом свой гистрионов, мимов и плясунов, сколь великое множество отвратительных демонов следует за ними?"

Известно, что демоны только я ждут, чтобы их впустили в дом, где можно раздобыть кучу душ и стащить их в ад. Никому не хотелось, чтобы его душа жарилась в аду, как карась на сковородке, но что делать, если сама душа просит веселья, песен, и плясок, и музыки? Была не была!

– Добро пожаловать, бродячие актёры! Входите в дом мой, мимы, жонглёры и плясуны! Сюда, жонглёрессы, ловкие в пляске и острые на язык! А если с вами ученые звери, что ж, пусть и звери войдут в дом. Да будет праздник!

Угрюмо и встревожено совещались монахи: враг их, бродячий актёр, ловкий жонглёр, добился невероятных успехов.

– Мыслимое ли дело, – говорили монахи, – не только простой люд, но и знатные господа пускают полный дом этих отвратительных кривляк.

– Мыслимое ли дело, – знатный господин тратит кучу денег, чтобы заказать себе у лучших мастеров нарядное платье, затканное цветами и птицами, расшитое жемчугом по вороту и маленькими алмазами на груди. И вот в замок является какой-то обжора и пропойца, начинает петь, и господин приходит от этого в такой восторг, что тут же дарит ему новое свое платье!

– Что платье? А свадьба Галеаса Миланского? Разве можно забыть, что жених на радостях не придумал ничего лучшего, кроме как подарить своре этих двуногих горластых обезьян семь тысяч совершенно новых, с иголочки, плащей, которые они оставили в ближайших кабаках и харчевнях, ибо зачем им имущество?!

– А знаете ли вы, что творится при дворе короля Богемии? Нищенка по имени Агнесса, привыкшая спать прямо на церковной паперти, если её оттуда не прогонят, голодная плясунья, протягивающая руку прохожим и просящая медную монету, может быть, даже воровка, бродячая жонглёресса, живет теперь в замке, одевается в бархат и носит башмаки из тончайшей арабской кожи. Ей оказывают почести, как знатной даме, её считают настолько умной, что поручают весьма важные переговоры с чужими послами.

– Что же делается?! – роптали монахи. Церковь средневековья любила порядок. Средневековый человек всегда должен был кого-то почитать и кого-нибудь слушаться, а главное – он не имел права жить в свое удовольствие. Всякая радость считалась грехом и прямым преступлением против бога. Монахи от всей души верили, что бог – враг веселья, и служили ему, как умели. Они просили епископов наказывать актёров, запретить им смеяться над добрыми людьми, лучше всего было бы уничтожить их вовсе. Они ставили всем в пример короля Людовика Благочестивого, который ни разу не улыбнулся шутке гистриона, хотя все вокруг покатывались со смеху, Людовик Благочестивый просто был совсем лишён чувства юмора. Но никогда не обижал гистрионов. Другие правители могли обласкать актёров, а после, имея все основания опасаться за свою душу, могли и прогнать их и всячески оскорбить.

Хотя уже при Карле Великом за жонглёрами и гистрионами признали кое-какие права. В Германии даже вышел специальный приказ, по которому получалось, что и актёр может постоять за себя, хотя и весьма странным образом: если кому-нибудь пришло бы в голову обидеть гистриона (в Германии их называли "шпильманами"), шпильман может отрубить голову тени своего обидчика...

Если хроники сохранили больше весёлых сведений о гистрионах, чем горестных сообщений об их бедах, то случилось это потому, что их весёлое ремесло помогало держаться в любой беде. Хотя, по словам одного испанского писателя, "нет такого негра, такого раба, продаваемого в Алжире, которого бы участь была горше участи актёра".

И вот среди вольных и вечных странников появились уставшие. Довольно кочевий, почему бы не жить в замке, если тебе предлагают тихую службу? Их назвали "менестрели", то есть служивые: спокойная жизнь пришлась им по вкусу.

Они теперь стыдились родства с рыночными плясунами.

Тут вольный ветер дальних странствий, гнавший бродячий театр по дорогам, как корабль по морю, увял, затих, и монахам теперь не стоило бы большого труда расквитаться с ослабевшим врагом.

Как вдруг стали происходить саше невероятные вещи. Сущие чудеса.

В некий прекрасный день обнаружилось, что среди одной группы гистрионов, дававшей представление на масленице, более всех усердствует некий комедиант, в котором узнали монаха. Выяснилось, что он отпросился у властей на волю, потому что не мог жить без театра.

– Монах?!

– В актёры?!

– Немыслимо.

Но так бывало всё чаще, в Германии, в Испании.

Происходили вещи и почище. Вдруг кто-то сочинил легенду про старого жонглёра, и её стали повторять и твердить наизусть и

взрослые и дети. В молодости этот жонглёр был силён и искусен, но беспечен и ничего не сберёг себе на чёрный день. Пришла старость, голос его потускнел, ноги дрожали, и он уже не мог часами выступать на рыночной площади. И никто из горожан никогда больше не протянул ему ни монеты, ни хлеба. Шатаясь от слабости, добрел он в Страсбург. Он зашел в часовню и увидел изображение девы Марии, богато украшенное местными ювелирами. Видно, над нею работал хороший художник, ибо глаза её были полны живой печали. Старый жонглёр вынул свою виолу из мешка и стал играть и петь про доброту Марии. Неужели она оставит его в беде? Ещё он сплясал и, говорят, собрав последние силы, сумел перекувырнуться. Тогда-то с картины упал на пол башмачок чистого золота. А когда люди, решив, что бродяга обворовал часовню, схватили его, чтобы предать казни, к ногам жонглёра упал и второй башмачок, и это видело по крайней мере пол Страсбурга...

Происходили вещи и почище. Вдруг кто-то сочинил легенду про старого жонглёра, и её стали повторять и твердить наизусть и

взрослые и дети. В молодости этот жонглёр был силён и искусен, но беспечен и ничего не сберёг себе на чёрный день. Пришла старость, голос его потускнел, ноги дрожали, и он уже не мог часами выступать на рыночной площади. И никто из горожан никогда больше не протянул ему ни монеты, ни хлеба. Шатаясь от слабости, добрел он в Страсбург. Он зашел в часовню и увидел изображение девы Марии, богато украшенное местными ювелирами. Видно, над нею работал хороший художник, ибо глаза её были полны живой печали. Старый жонглёр вынул свою виолу из мешка и стал играть и петь про доброту Марии. Неужели она оставит его в беде? Ещё он сплясал и, говорят, собрав последние силы, сумел перекувырнуться. Тогда-то с картины упал на пол башмачок чистого золота. А когда люди, решив, что бродяга обворовал часовню, схватили его, чтобы предать казни, к ногам жонглёра упал и второй башмачок, и это видело по крайней мере пол Страсбурга...

Легенда гуляла по Европе. Те, кто повторял её, наотрез отказывались верить, что искусство бродячих актёров проклято и преступно. Ничего подобного!

На этом странные происшествия, коснувшиеся и церкви и актёров, не кончились. Дело в том, что церковная служба велась на латинском языке, и простые люди совсем не понимали, о чём идет речь. Потому священники давно уже стали иллюстрировать богослужения "живыми картинами": если одного молодого священника наряжали в пышную ризу наподобие женского платья, а другому надевали рубашку и крылья, всякому сразу было ясно, что вон дева Мария, а вон ангел.

И вот... Может быть, это сам театр-невидимка, театр-бродяга подобрался к ним, и они стали играть как актёры? Или это произошло как-нибудь проще, и они увлеклись и уже не могли остановиться, почуяв волшебную силу, заставляющую преображаться в образ?

Когда спохватились высшие церковные власти, было уже поздно, – во всех церквах вовсю развернулся трагический театр, а кое-где по окончании трагедии молодёжь учиняла комический праздник ослов и орала на всю церковь "Иа!".

Конечно, театр выгнали из церкви, но вкрадчивый дух гистрионов успел покорить сердца многих священников. По существу, они уже стали актёрами, и тут ничего нельзя было поделать.

Что ж, новый театр, театр-изгнанник, стал жить на площади, только не на рыночной, а на церковной... Было это по праздникам и под открытым небом. И были там сыграны пьесы о чудесах, описанных в священном писании, эти пьесы назывались мираклями. И было показано в лицах, как убили Христа и как он воскрес и явился к людям. Зрители приносили к подножию грубо сколоченного помоста ветки и первые весенние растения. Ибо, подобно растению, умирал и воскресал опять герой древних легенд. И как тогда, в Греции, во времена Диониса, снова театр говорил о жизни, смерти и воскрешении. Потому что ни древний, ни средневековый человек не мог поверить, что после смерти он исчезнет навеки, тогда жизнь теряла для него всякий смысл. Нелепо, что какое-то глупое зерно, если его закопать, очнётся и вылезет из земли в виде побега, а человек – нет. Хотя бы душа человека после смерти его должна жить. Нет, человек воскреснет, как зерно, как Дионис, как христианский бог.

И мысль эта была так мучительна и такой нужен был могучий толчок фантазии, страстной убежденности и духовного волнения, что не мудрено, если театр трагический возникал всякий раз, когда человек додумывался до всего до этого.

Более всего горожане любили, когда им показывали ужасную историю о жестоком царе Ироде, который проведал, что должен родиться добрый царь, и тогда он приказал уничтожить всех младенцев. Горожане, обычно занимавшие места на площади с вечера, проведшие ночь под открытым небом и изрядно уставшие, могли разволноваться при виде кровожадного царя настолько, что нередко кидались бить актёра.

Тем временем дух бродячего театра, растревоживший и церковную площадь, не угомонился. Ему уже было мало, что священники играли перед всем честным людом наравне с простыми жонглёрами, он хотел, чтобы весь город, от мэра до последнего нищего, хорошенько поработал на благо театра.

И тогда возникли великие средневековые мистерии. И не было ни одного сословия, которое не приняло бы участия в этом громаднейшем спектакле.

Нужно сказать, что в средние века театр приходил только по праздникам. И всякий праздник раскалывался, как спелый орех, на две половины. Первая половина была серьезная, вторая – весёлая. В первой половине были мистерии, во второй – карнавал. И вот для мистерий в центре города, в самом его сердце, возводили громадный помост. На помосте строили домики из холста и досок, и один из них обозначал рай, другой – ад, а третий – землю.

Какие это были богатые и хитроумные постановки! Городские власти не скупились. Однажды даже костюмы нищих сшили из парчи. За сценой работали сложные механизмы: Христос с золотым лицом, в белой одежде летал по воздуху. Дьявол с физиономией, вымазанной сажей, вытряхивал душу из своих жертв, и у них изо рта вылетала маленькая крылатая кукла или живая птица.

Ещё в мистерии очень любили показывать зверей. Часовых дел мастера делали поистине чудеса. Громадный зелёный змей полз по сцене, извиваясь и изрыгая огонь; верблюд ростом с настоящего вертел головой и показывал язык; леопард подкрадывался к грешнику и кидался на него, а тигры на глазах у всех превращались в баранов.

Что же касается актёров, то среди них было много неумелых любителей, порой они могли забыть слова роли и при публике начинали браниться с суфлёром. Но всё это вовсе не мешало бешеному успеху мистерий. А одна девушка из актёрской труппы, прибывшей на мистерию в Мец, так прекрасно играла деву Марию, что городской совет решил выдать её замуж за хорошего человека и снабдить приданым за счёт города.

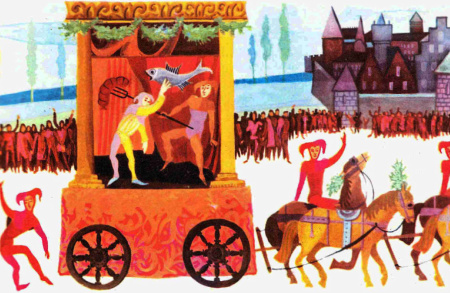

Кто же были эти актёры, с которыми мы с вами повстречались в Меце? То были потомки жонглёров. Они собирались в труппы, разучивали роли, покупали крытую повозку и, взвалив на неё театральный пестрый скарб, отправлялись в путь.

Некоторые стали давать представления прямо в этом балагане-повозке, откинув переднюю стенку. Душа бродячего театра, вечно скитающаяся по разным городам и странам, привязалась к балагану и относилась к нему с нежностью.

Балаган встречали на дорогах Италии и на больших праздниках во Фландрии и Германии, в Испании и Франции. Здесь весною любили справлять масленицу, оставшуюся в Европе с языческих времен, изображали бой колбасы с селёдкой, состязание попа с бюргером. Всеобщее веселье охватывало целые народы, и остроумие и шутки не знали границ. По городу шли процессии дураков в коротких жёлто-зелёных плащах и колпаках с бубенчиками, а король дураков, кривляясь и гримасничая, передразнивал правителей, – в эти дни разрешалось всё.

И тогда на городскую площадь, кишащую народом, выезжал потёртый, видавший виды балаган и показывал грубые и очень смешные фарсы – маленькие комедии, приготовленные специально для этого праздника.

Балаган странствовал из города в город и из страны в страну, самый маленький, но и самый стойкий из всех бродячих театров. И это о нём написал поэт Александр Блок:

Над чёрной слякотью дороги

Не поднимается туман.

Везут, покряхтывая, дроги

Мой полинялый балаган.

.......................

Тащитесь, траурные клячи!

Актёры, правьте ремесло!

Чтобы от истины ходячей

Всем стало больно и светло.

Блок хорошо знал театр, но более всего любил этого последнего из могикан, наделённого упрямым характером, одержимого страстью к пути.

В конце концов начинает казаться, что театры – живые существа, подобные людям. И рождаются, и расцветают, и стареют, и гибнут, и оставляют потомство. Среди них есть прославленные любители осёдлой и разумной жизни, умеющие ценить порядок и серьёзный труд. Бывают выскочки, щёголи, превыше всего ставящие показной блеск и легкий успех. А бывают нищие бродяги, просто дикие какие-то бродяги, которым всё бы шататься по площадям и странам, их заносит в самые далекие земли, и они могут появиться где угодно, поражая зрителей дерзким нравом.

Мятежная душа бродячего театра всегда слонялась по миру. Иногда она шла пешком за одиноким актёром, а иногда тащилась в повозке.

Полинялый балаган был её любимым приютом. Он пересекал границы государств. Но он ещё переезжал рубежи столетий и продвигался из века в век. Ему пора покинуть средние века: его ждёт в Италии век Возрождения. Его ожидает Россия. Его ждёт Вильям Шекспир у себя в Англии, чтобы вписать в свою пьесу.

В добрый путь!

Рисунки И. Галанина.