Из "Истории моего современника"

Уляницкий и "купленные мальчики"

Каждое утро в "суторынах", то есть в угловой комнате подвального этажа хозяйской "каменицы", в определенный час происходило неизменно одно и то же явление. Сначала вздрагивал железный засов ставни, и кто-то выдавливал изнутри болт, которым ставни запирались на ночь. Железная полоса, как живая, отодвигалась, потом падала со звоном, и тогда чья-то рука через форточку окончательно раздвигала ставни. После этого и самое окно, приходившееся вровень с землёй, раскрывалось, к в нём появлялась голова человека в ночном колпаке.

Это был жилец, старый холостяк, пан Уляницкий. Он высовывал свой острый профиль, как бы передразнивавший портрет Наполеона III, с испанской бородкой и горбатым носом, и кидал тревожный взгляд на окна нашего флигеля. По большей части наши ставни ещё были закрыты. Убедившись в этом, пан Уляницкий опять нырял в свою комнату, и вскоре на подоконнике появлялась уже вся его небольшая сухая фигурка в ночном колпаке, в пёстром халате, из-под которого виднелись нижнее бельё и туфли на босую ногу. Кинув ещё быстрый взгляд кругом и прикрывая что-то полой халата, он шмыгал за угол, направляясь на задний двор, откуда вскоре возвращался тем же порядком.

Мы знали, что его тревожные взгляды относятся главным образом к нашему дому: он не хотел, чтобы его видела в утреннем неглиже одна из моих тёток, которую он иной раз провожал в костёл. Над тёткой посмеивались, поздравляя её с женихом. Над Уляницким тоже смеялись, называя его по-польски "мартовским кавалером", и передавали, будто он поднёс тётке десяток гнилок-груш в бумажном тюричке и две грошовых конфеты. Фигура Улянинкого в этот утренний час бывала, действительно, очень непрезентабельна: халат был замызганный и рваный, туфли стоптаны, бельё грязно, а усы растрёпаны.

Мы знали, что его тревожные взгляды относятся главным образом к нашему дому: он не хотел, чтобы его видела в утреннем неглиже одна из моих тёток, которую он иной раз провожал в костёл. Над тёткой посмеивались, поздравляя её с женихом. Над Уляницким тоже смеялись, называя его по-польски "мартовским кавалером", и передавали, будто он поднёс тётке десяток гнилок-груш в бумажном тюричке и две грошовых конфеты. Фигура Улянинкого в этот утренний час бывала, действительно, очень непрезентабельна: халат был замызганный и рваный, туфли стоптаны, бельё грязно, а усы растрёпаны.

Нырнув опять в свою комнату, пан Уляницкий принимался приводить себя в порядок. Это была процедура продолжительная и сложная, особенно процесс бритья, положительно напоминавший священнодействие. Мы пользовались правом, освящённым обычаем, стоять в это время снаружи, у открытого окна, причём иной раз из-за нас заглядывало ещё личико сестры. Пан Уляницкий ничего не имел против этого и только, приступая к бритью, предупреждал нас, чтобы мы вели себя смирно, так как малейшее нарушение порядка в эту важную минуту угрожает опасностью его жизни.

Мы свято исполняли этот договор, и в критический момент, когда пан Уляницкий, взяв себя за кончик носа и выпятив языком щёку; осторожно обходил бритвой усы или подбривал бородку около горла, мы старались даже затаить дыхание, пока он не вытирал последний раз бритву и не убирал прибора. После этого он умывался, неистово тёр шею и щёки полотенцем, пудрился, фиксатуарил и вытягивал кончики усов и затем скрывался за ширму. Через четверть часа он появлялся оттуда неузнаваемый, в сиреневых коротких брючках, в лакированных ботинках, в светлом жилете и синем сюртуке с закруглёнными фалдочками. Лицо у него тоже было как будто одето: измятость и морщины исчезали. Его появление в таком обновлённом виде всегда производило на нас сильнейшее впечатление, и ему это было приятно. Иной раз, застегивая на последнюю пуговицу свой аккуратный сюртучок, он взглядывал на нас с заметным самодовольством и говорил:

Мы свято исполняли этот договор, и в критический момент, когда пан Уляницкий, взяв себя за кончик носа и выпятив языком щёку; осторожно обходил бритвой усы или подбривал бородку около горла, мы старались даже затаить дыхание, пока он не вытирал последний раз бритву и не убирал прибора. После этого он умывался, неистово тёр шею и щёки полотенцем, пудрился, фиксатуарил и вытягивал кончики усов и затем скрывался за ширму. Через четверть часа он появлялся оттуда неузнаваемый, в сиреневых коротких брючках, в лакированных ботинках, в светлом жилете и синем сюртуке с закруглёнными фалдочками. Лицо у него тоже было как будто одето: измятость и морщины исчезали. Его появление в таком обновлённом виде всегда производило на нас сильнейшее впечатление, и ему это было приятно. Иной раз, застегивая на последнюю пуговицу свой аккуратный сюртучок, он взглядывал на нас с заметным самодовольством и говорил:

– А? Ну? Что? Как?

Наши отношения с паном Уляницким в это время были наилучшие. Мы знали, что он – "старый холостяк" и "мартовский кавалер", что это смешно, особенно последнее, потому что напоминает котов, жалобно завывающих в марте на крышах. Пан Уляницкий будто бы ухаживал за каждой барышней, с которой знакомился, и отовсюду получал отказы. Сам он тоже казался смешным со своей козлиной бородкой и тонкими ножками в коротких узеньких брючках. Но всё это было безобидно, а процесс ежедневного обновления вызывал не только понятное любопытство, но и некоторое почтительное удивление. Каждый раз это казалось нам маленьким чудом, и впоследствии, когда я впервые прочитал о превращениях бога Озириса, в моём воображении внезапно ожило воспоминание об утренних перерождениях Уляницкого.

Однако со временем наши отношения с "мартовским кавалером" радикально испортились…

В один прекрасный день он нашёл не совсем удобным для своей жениховской репутации, что у него нет прислуги, вследствие чего он должен сам подметать комнату и ежедневно путешествовать с таинственным предметом под полой халата.

Ввиду этого он нанял себе в услужение мальчика Петрика, сына хозяйской кухарки. Кухарка, "пани Рымашевская", по прозванию баба Люба, была женщина очень толстая и крикливая. Про неё говорили вообще, что это не баба, а Ирод. А сын у неё был смирный мальчик с бледным лицом, изрытым оспой, страдавший притом же изнурительной лихорадкой. Скупой, как кащей, Уляницкий дёшево уговорился с нею, и мальчик поступил в "суторыны" на службу.

Закончилось это большим скандалом: в одни прекрасный день баба Люба, уперев руки в бока, ругала Уляницкого на весь двор и кричала, что она свою "дытыну" не даст в обиду, что учить, конечно, можно, но не так... Вот посмотрите, добрые люди: исполосовал у мальчика всю спину. При этом баба Люба так яростно задрала у Петрика рубашку, что он завизжал от боли, как будто у неё в руках был не её сын, а сам Уляницкий.

Последний сидел в своей комнате, не показываясь на крики сердитой бабы, а на следующее утро опять появился на подоконнике с таинственным предметом под полой. Нам он объяснил во время одевания, что Петрик – скверный, скверный, скверный мальчишка. И мать у него подлая баба... И что она дура, а он, Уляницкий, "достанет себе другого мальчика, ещё лучше". Он сердился, повторял слова, и его козлиная бородка вздрагивала очень выразительно.

Вскоре он уехал на время в деревню, где у него был жив старик отец, а когда вернулся, то за ним приехал целый воз разных деревенских продуктов, и на возу сидел мальчик лет десяти – одиннадцати в коротенькой курточке, с смуглым лицом и круглыми глазами, со страхом глядевшими на незнакомую обстановку... С этого дня мальчик поселился в комнате Уляницкого, убирал, приносил воду и ходил в ресторацию с судками за обедом. Звали его Мамертом, или, уменьшительно, Мамериком, и вскоре на дворе стало известно, что это сирота и притом крепостной, которого не то подарил Уляницкому отец, не то он сам купил себе у какого-то помещика.

Я решительно не могу припомнить, чтобы самая мысль о возможности "купить мальчика" вызывала во мне какой-нибудь сознательный протест или негодование. Явления жизни я воспринимал тогда довольно безразлично. Я видел, что люди бывают старые и молодые, здоровые и больные, богатые и нищие, и всё это, как я уже говорил, казалось мне "извечным". Это были просто первичные факты, готовые явления природы. Таким же фактом явилось и то, что есть на свете мальчики, которых можно купить. Но, во всяком случае, это обстоятельство делало нового пришельца предметом интересным, так как мы видели разных мальчиков, а купленных мальчиков ещё не видели ни разу. И что-то неясное при этом всё-таки шевелилось в душе.

Знакомство с купленным мальчиком завязать было трудно. Даже в то время, когда пан Уляницкий уходил в свою должность, его мальчик сидел взаперти, выходя лишь за самыми необходимыми делами: вынести сор, принести воды, сходить с судками за обедом. Когда мы при случае подходили к нему и заговаривали, он глядел волчком, пугливо потуплял свои чёрные круглые глаза к старался поскорее уйти, как будто разговор с нами представлял для него опасность.

Мало-помалу, однако, сближение начиналось. Мальчик перестал опускать глаза, останавливался, как будто соблазняясь заговорить, или улыбался, проходя мимо нас. Наконец, однажды, встретившись с нами за углом дома, он поставил на землю грязное ведро, и мы вступили в разговор. Началось, разумеется, с вопросов об имени, "сколько тебе лет", "откуда приехал" и т. д. Мальчик спросил в свою очередь, как нас зовут, и... попросил кусок хлеба.

Скоро мы стали приятелями. Уляницкий возвращался всегда в определённое время, как заведенная машина, и мы могли поэтому даже заходить в его комнату, не опасаясь, что он нас застанет. Мы узнали при этом, что наш ежедневно обновляющийся сосед в сущности очень злой скаред и мучитель. Он не кормит Мамерика, а только отдаёт ему вылизывать пустые судки и грызть корки хлеба и уже два раза успел его больно выдрать без всякой вины. Чтобы мальчик не сидел даром и не баловался с разными висельниками ("урвисами", – мы догадались, что под этим лестным названием Уляницкий разумел нас), он задаёт ему урок: щипать перья для подушек, и нащипанные перья продаёт еврейкам. Мы приносили Мамерику хлеб, который он съедал с большою жадностью.

И пугливые взгляды печальных чёрных глаз, и грустное выражение его смуглого лица, и рассказы, и жадность, с какой он накидывался на приносимую нами пишу, всё это внушало нам какое-то захватывающее, острое сочувствие к купленному мальчику и злобу против его владыки, которая в одно утро и прорвалась наружу.

Бедняга Мамерик чем-то провинился, и уже накануне его томило предчувствие, что пан его непременно побьёт. Наутро Уляницкий вышел из-за ширмы

не с обычным самодовольным блеском, а с каким-то загадочным выражением в лице. Он был без сюртука, а руки держал назади. Остановившись у ширмы, он позвал Мамерика и приказал ему подать что-то. Но как только мальчик робко приблизился, Уляницкий с быстротою кошки схватил его, нагнул, зажал голову в свои колени, спустил штанишки, и в воздухе засвистел пучок розог. Мамерик отчаянно завизжал и забился.

Бедняга Мамерик чем-то провинился, и уже накануне его томило предчувствие, что пан его непременно побьёт. Наутро Уляницкий вышел из-за ширмы

не с обычным самодовольным блеском, а с каким-то загадочным выражением в лице. Он был без сюртука, а руки держал назади. Остановившись у ширмы, он позвал Мамерика и приказал ему подать что-то. Но как только мальчик робко приблизился, Уляницкий с быстротою кошки схватил его, нагнул, зажал голову в свои колени, спустил штанишки, и в воздухе засвистел пучок розог. Мамерик отчаянно завизжал и забился.

В нашей семье нравы вообще были мягкие, и мы никогда ещё не видели такой жестокой расправы. Я думаю, что по силе впечатления теперь для меня могло бы быть равно тогдашнему чувству разве внезапное на моих глазах убийство человека. Мы за окном тоже завизжали, затопали ногами к стали ругать Уляницкого, требуя, чтобы он перестал бить Мамерика. Но Уляницкий только больше входил в азарт; лицо у него стало скверное, глаза были выпучены, усы свирепо торчали, и розга то и дело свистела в воздухе.

Очень вероятно, что мы могли бы доплакаться до истерики, но тут случилось неожиданное для нас обстоятельство: у Уляницкого на окне были цветочные горшки, за которыми он ухаживал очень старательно. Ближе всех стояла любимая его резеда. По внезапному вдохновению, наша маленькая сестрёнка схватила резеду и кинула её вместе с горшком на пол.

Горшок разбился, земля с цветком выпала. Пан Уляницкий на мгновение остолбенел, потом оставил Мамерика, и не успели мы опомниться, как его бешеное лицо появилось на подоконнике. Мы подхватили сестрёнку под руки и пустились бежать к своему крыльцу, где и уселись, чувствуя себя безопасными в своих пределах. Пан Уляницкий действительно остановился невдалеке от своего окна и, спрятав розгу за спину, стал нас подзывать сладким голосом, обещая дать нам на мировую по конфетке... Но хитрость была слишком прозрачная, и мы оставались па месте, глядя весьма равнодушно на его лукавые подходы…

В этот самый день или вообще в ближайшее время после происшествия мы с матерью и с тёткой шли по улице в праздничный день, и к нам подошёл пан Уляницкий. Он был одет, по-всегдашнему, щеголевато, ботинки его сверкали ослепительным блеском, концы усов торчали, как две проволоки, и в петлице сюртучка был цветок. У меня при его появлении немного дрогнуло сердце, так как я был уверен, что он пожалуется матери на наш дебош. К нашему величайшему удивлению, он не только не пожаловался, но ещё, взяв кого-то из нас за подбородок, стал фальшиво сладким голосом расхваливать перед матерью "милых деток", с которыми он живёт в большой дружбе.

Этот неудачный манёвр, во-первых, внушил нам большее презрение, а во-вторых, вселил уверенность, что по каким-то причинам Уляницкий скрывает от матери происшедшее между нами столкновение. А скрывает – значит признаёт себя виновным. С этой стороны мы почувствовали себя вполне обеспеченными, и у нас началась с Уляницким формальная война.

Дети проявляют иной раз удивительную наблюдательность и удивительно ею пользуются. У пана Уляницкого было много странностей: он был феноменально скуп, не выносил всякой перестановки предметов в комнате и на столе и боялся режущих орудий.

Однажды, когда он весь погрузился в процесс бритья и, взяв себя за кончик носа, выпятил языком подбриваемую щеку, старший брат отодвинул через форточку задвижку окна, осторожно спустился в комнату и открыл выходную дверь. Обеспечив себе таким образом отступление, он стал исполнять среди комнаты какой-то дикий танец: прыгал, кривлялся, вскидывал ноги выше головы и кричал диким голосом: "Гоп, шлёп, танана"…

Стоя за окном, мы с ужасом ожидали, что будет. К нашему величайшему изумлению, злополучный кавалер оставался на месте. На его лице не дрогнул ни один мускул, он так же тщательно держал себя за кончик носа, подбривая усы, и так же выпячивал языком щёки. Тогда, видя, что процедура бритья находится только в начале, а прервать её Уляницкий не намерен, мы с младшим братом тоже спустились в комнату и присоединились к неистовой пляске. Это было какое-то детское бешенство: летели на пол стулья, платья с вешалок, щётки и щёточки.

Испуганный Мамерт смотрел на это светопреставление бессмысленно выпученными круглыми глазами... Один пан Уляницкий сохранял полнейшую невозмутимость, задёрнутый по шею салфеткой, с бритвой в руке и с глазами, скошенными на маленькое зеркальце... И только со всегдашнею тщательностью докончив бритьё и осторожно положив бритву в футляр, он внезапно сорвался с места и ринулся к розге. Старший брат шмыгнул в открытую дверь, а мы двое кинулись, как испуганные кошки, к окну. Я был уже на подоконнике, когда розга просвистела над самым моим ухом и не больно скользнула вдоль спины…

С этих пор пан Уляницкий, садясь бриться, тщательно закрывал окно. Но рамы были старые, а задвижки прилажены плохо. Увидев, что Уляницкий уже приступил к бритью, мы смело подходили к окну, дёргали форточку и тонкими дранками, просунутыми в щель, сбрасывали крючки. Чем это объяснить, – я не знаю, – вероятно, боязнью режущих орудий; но раз принявшись за бритву, Уляницкий уже не мог прервать трудного дела до конца. При наших разбойничьих попытках проникнуть в его святилище он только косил один глаз, и на его застывшем лице проступало выражение тревожной тоски. Когда нам удавалось открыть задвижку, окно с шумом распахивалось, и в комнате старого кавалера начиналась пляска дикарей.

В одно утро пан Уляницкий опять появился на подоконнике с таинственным предметом под полой халата, а затем, подойдя к нашему крыльцу и как-то особенно всматриваясь в наши лица, он стал уверять, что в сущности он очень, очень любит и нас, и своего милого Мамерика, которому даже хочет сшить новую синюю куртку с медными пуговицами, и просит, чтобы мы обрадовали его этим известием, если где-нибудь случайно встретим.

Оказалось, что купленный мальчик исчез.

В тот же день вечером младший брат таинственно вызвал меня из комнаты и повёл в сарай. В сарае было темно, но брат смело пошёл вперёд и, остановившись на середине, свистнул. Сначала всё было тихо, потом что-то зашевелилось в углу, среди дров, и к нам вышел Мамерик. Оказалось, что он устроил себе между кладью дров и стенкой что-то вроде норы и живёт здесь уже двое суток. Он говорил, что жить "ничего, можно", только хочется есть, и по ночам сначала было страшно. Теперь привык. На наше сообщение о любви Уляницкого и курточке он ответил решительно:

– Не пiду. Лучче утоплюся у криннцi.

С этих пор у нас явилась своя тайна. По вечерам мы приносили Мамерику есть и вместе выходили гулять в укромных уголках двора... У нас установились условные сигналы и целая система конспирации. Это продолжалось ещё несколько дней, пока мать не заметила наших многозначительных перешёптываний. Она расспросила нас обо всём и рассказала отцу. В мальчике приняли участие старшие, и пан Уляницкий вызывался для каких-то объяснений даже "наверх", к хозяйке, панн Коляновской. Нравы на нашем дворе были довольно патриархальные, и всем казалось естественным, что хозяйка-домовладелица вызывает жильца для объяснений, а может быть, и для внушения. Мы тщательно хранили тайну убежища, так как крепко забожились, что не выдадим её "никому на свете". Поэтому, когда "наверху" были выработаны с Уляницким условия капитуляции, то переговоры велись через нас. Мамерик, наконец, порешил сдаться, а власть Уляницкого была общественным мнением ограничена. Всему двору было известно, что пани Коляновская погрозила Уляницкому "выгнать его из суторын".

Через некоторое время, однако, он и сам куда-то внезапно уехал. Купленный мальчик исчез навсегда где-то в широком неведомом мире, и дальнейшая судьба его нам осталась неизвестна.

Раз только нам показалось, что мы встретили если не его. то его двойника.

Как-то летом появилась в узком переулочке новая личность. Это был мальчик в возрасте Мамерика, с таким же смуглым лицом и круглыми чёрными глазами. Но при внимательном рассмотрении оказалось, что ни походка его, ни всё поведение нимало не напоминают нашего скромного и робкого приятеля. Одет он был в новую короткую синюю курточку с двумя рядами круглых металлических шариков, в узкие синие брюки со штрипками внизу и в большие хорошо начищенные сапоги. На голове у него была круглая шапочка без козырька, надетая совершенно набекрень, по-казацки.

Заметив, что мы с величайшим любопытством смотрим на него, уткнувшись лицами между балясин палисадника, незнакомец внезапно стал на ходу проделывать какие-то удивительные штуки. Ноги он ставил так, как будто они у него вовсе не сгибались в коленях, руки скруглил, так что они казались двумя калачами, голову вздёрнул кверху и глядел на нас с величайшим презрением через плечо, очевидно, гордясь недавно надетым новым костюмом и, может быть, подражая манерам кого-нибудь из старшей ливрейной дворни. Он весь сверкал и наслаждался и, кроме того, был уверен, что мы совершенно подавлены его великолепием и сгораем от зависти. Поэтому, исполнив какое-то поручение в конюшне, он опять прошёл мимо нас, вывёртывая ноги и играя поясницей, потом вернулся, как будто что забыл, и прошёл ещё раз. Всё это показалось нам обидным, и один из нас сказал:

– Дурак!

Мальчик плюнул и ответил:

– Свинья!

Мой брат поднял тон диалога на ноту выше:

– Сволочь!

Но мальчик, видимо, знал все формы изысканного обращения и тотчас же возразил:

Я сволочь, царю помочь, а ты сам каторжан.

Мы почувствовали, что незнакомец остаётся победителем. Но в это время к мальчику подошел быстрыми шагами взрослый человек в ливрейном фраке с широкими длинными фалдами. Походка его тоже была несколько развихлянная и странная, и я догадался, что незнакомый мальчик подражал именно его движениям: ноги его тоже плохо сгибались, а руки скруглялись в локтях. Он окликнул мальчика, и едва тот повернулся, как подошедший ожёг его резкой, сильной и внезапной пощёчиной. Мальчик завыл от боли и схватился рукой за щёку, а тот ударил подругой щеке и сказал:

– Пошёл! Тебя зачем послали?.. – И толкнул его сильно в шею.

Всякое неприятное чувство к незнакомому мальчишке в нас мгновенно испарилось, сменившись острой жалостью. Мы рассказали об этом происшествии матери и отцу, думая, что и на этот раз опять последует вмешательство, как и в деле Мамерта. Но отец объяснил нам, что мальчик-казачок принадлежит незнакомым людям, приехавшим погостить к нашим соседям, и что тут ничего сделать невозможно…

Мы поджидали после этого нового появления мальчика, готовые встретить его как приятеля. Но он не выходил, и вскоре мы увидели его в последний раз на высоких козлах коляски, в которую усаживалась семья каких-то важных господ... Тут были и дети, очень чистенькие и нарядные, но нас больше всего интересовал наш знакомец. Он был в тон же курточке и в той же шапочке набекрень, но уже не было в нём заметно прежнего великолепия. Он как будто избегал смотреть на нас, но, когда огромный рыдван тронулся, он повернул к нам свои чёрные глаза, опять удивительно напомнившие нам Мамерика, и, как бы украдкой, дружелюбно кивнул головой.

Мы долго провожали взглядами уезжавшую карету, пока она не мелькнула последний раз на гребне шоссе. Ехавшие в карете нарядные дети казались мне какими-то неприятными и холодными, а за незнакомым казачком, с которым мы только и успели обменяться ругательствами, неслось в неведомую даль ощущение жгучего сочувствия и близости.

Житомирская гимназия

...Каждый из нас, пансионеров, мечтал, конечно, о поступлении в гимназию, и потому мы заранее интересовались всем, что гимназисты приносили из классов. Мы знали о грозном Киченке, о старых учителях, о надзирателе Журавском, о Мине, жена которого угощала гимназистов в перемену отличными пирожками по полторы копейки, а сам он тех же гимназистов угощал в карцере розгами. И если, тем не менее, мы мечтали о гимназическом мундире, то это было нечто вроде честолюбия юного воина, отправляющегося на опасную войну с неприятелем…

Наконец, в конце июня 1863 года и я в мундире с красным воротником и медными пуговицами отправился в первый раз на уроки в новое гимназическое здание.

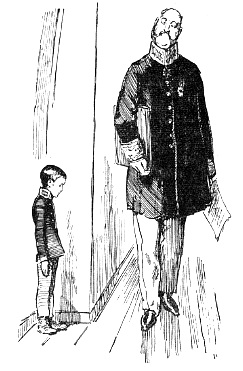

Шёл я далеко не таким победителем, как когда-то в пансион Рыхлинского. После вступительного экзамена я заболел лихорадкой и пропустил почти всю первую четверть. Жизнь этого огромного "казённого" учреждения шла без меня на всех парах, и я чувствовал себя ничтожным, жалким, вперёд уже в чём-то виновным. Виновным в том, что болел, что ничего не знаю, что я, наконец, так мал и не похож на гимназиста... И иду теперь беззащитный навстречу Киченку, Мине, суровым нравам и наказаниям...

В большом шумном классе всё было чуждо, но особенное смущение вызвала во мне знакомая фигура некоего старого гимназиста Шумовича. Это был малый лет восемнадцати, широкоплечий, приземистый, с походкой молодого медведя и серьёзным, почти угрюмым взглядом. Два или три последних года он почти ежедневно проходил в гимназию мимо нашего двора. Если случайно я или младший брат попадались ему при этом на дороге, – он сгребал попавшегося в свои медвежьи лапы, тискал, мял, сплющивал нос, хлопал по ушам и, наконец, повернув к себе спиной, пускал в пространство ловким ударом колена пониже спины, затем неторопливо шел дальше. Завидев его ещё издали, мы прятались за калитку, но, когда он проходил, что-то тянуло нас за ним. Мы бежали сзади и окликали: "Шумович! Шумович!" Он поворачивался и серьёзным взглядом измерял расстояние…

Оказалось, что реформа, запретившая оставаться более двух лет в одном классе, застигла его продолжительную гимназическую карьеру только на второй ступени. Богатырь оказался моим товарищем, и я со страхом думал, что он сделает со мной в ближайшую перемену... Но он не показал и виду, что помнит о наших внегимназических отношениях. Вероятно, ему самому эти воспоминания доставляли мало удовольствия... Я чувствовал себя, как в лесу, и, когда на первом уроке молодой учитель естественной истории назвал вдруг мою фамилию, я замер. Сердце у меня забилось, и я беспомощно оглянулся. Сидевший рядом товарищ толкнул меня локтем и сказал: "Иди, иди к кафедре". И тотчас же громко прибавил:

– Он не готовил. Был болен.

– Был болен, был болен... Не готовил! – загудел весь класс.

Я несколько ободрился, почувствовав, что за мной стоит какая-то дружественная и солидарная сила. Подойдя к кафедре, я остановился и потупился.

– Болен, болен, болен! бо-о-о... не го-то-о... – гудело за мной пятьдесят голосов.

Учитель Прелин оказался не страшным. Молодой красивый блондин с синими глазами спросил у меня, что я знаю, и, получив ответ, что я не знаю ещё ничего, пригласил придти к нему на дом. Я сел на место, ободренный и покорённый его ласковым и серьёзным взглядом.

– Этот ничего... славный малый, – сказал мой сосед, но фамилии Крыштанович.

В это время дверь широко и быстро открылась. В класс решительной, почти военной походкой вошёл большой полный человек. "Директор Герасименко", – робко шепнул мне сосед. Едва поклонившись учителю, директор развернул ведомость и сказал отрывистым, точно лающим голосом:

– Четвертные отметки. Слушать! Абрамович... Баландович... Буяльский... Варшавер... Варшавский…

Точно из мешка, он сыпал фамилии, названия предметов и отметки... По временам из этого потока вырывались краткие сентенции: "похвально", "совет высказывает порицание"... "угроза розог", "выппороть мерзавца". Назвав мою фамилию, он прибавил: "много пропущено... стараться"... Пролаяв последнюю сентенцию, он быстро сложил журнал и так же быстро вышел.

В классе поднялся какой-то особенный шум. Сзади кто-то заплакал. Прелин, красный и как будто смущённый, наклонился над журналом. Мой сосед, голубоглазый, очень приятный мальчик в узком мундирчике, толкнул меня локтем и спросил просто, хотя с несколько озабоченным видом:

– Слушай... Что он сказал обо мне: "угроза розог" или "выпороть мерзавца"?

– Я не заметил.

– Свинья... тебе не жаль товарища?

– Но ведь ты и сам не заметил…

– Да, чёрт его знает... лает, как собака…

– Крыштановичу что? Кто заметил?.. – заговорили кругом. Кажется, "угроза"…

– Нет, "выпороть мерзавца"... Я слышал, – сказал кто-то сзади.

– Ну? – повернулся Крыштанович.

– Верно, брат, верно...

Я с сочувствием взглянул на него, но он беспечно мотнул головой с буйным золотистым вихром и сказал:

Чёрт с ними! Ты... будешь учиться?

- А то как же? – спросил я наивно.

– Много пропустил. Всё равно не догонишь. Будут пороть... Я вот не учусь совсем... Хочу в телеграфисты…

Прелин постучал карандашом. Разговоры стихли...

В ближайшую перемену я не вышел, а меня вынесло на двор, точно бурным потоком. И тотчас же завертело, как щепку. Я был новичок. Это было заметно, и на меня посыпались щипки, толчки и удары по ушам. Ударить по уху так, чтобы щёлкнуло, точно хлопушкой, называлось на гимназическом жаргоне "дать фаца", и некоторые старые гимназисты достигали в этом искусстве значительного совершенства. У меня вдобавок была коротко остриженная голова и несколько торчащие уши. Поэтому, пока я беспомощно оглядывался, вокруг моей головы стояла пальба, точно из пулемёта, которую прекратило только бурное вмешательство моего знакомого гимназиста Ольшанского.

Это был толстый, необыкновенно жизнерадостный крепыш, ринувшийся в атаку с беззаветной храбростью и вскоре вырвавший меня из водоворота. Правда, он и сам вышел из битвы не без урона и даже раза два катался с противниками в траве. Потом схватился на ноги и крикнул:

– Беги за мною!

Мы побежали во второй двор. Убегая от какого-то настигавшего меня верзилы, я схватился за молодое деревцо. Оно качнулось и затрещало. Преследователь остановился, а другой крикнул: "Сломал дерево. Сломал дерево! Скажу Журавскому!"

Между тем с крыльца раздался звонок, и все гимназисты ринулись с той же стремительностью в здание. Ольшанский, вошедший в роль покровителя, тащил меня за руку. Добежав до крыльца, где низенький сторож потрясал большим звонком, он вдруг остановился и, ткнув в звонаря пальцем, сказал мне:

Это Мина!

Знаменитый Мина оказался небольшим плотным человеком, с длинными, как у обезьяны, руками и загорелым лицом, на котором странно выделялась

очень светлая заросль. Длинный прямой нос как будто утопал в толстых, как два полена, светлых усах. Перестав звонить, он взглянул на моего жизнерадостного покровителя и сказал:

– Чего смеёшься?.. Смотри, Ольшанский, – скоро суббота... Уроки, небось, опять не вытвердил?

Ольшанский беспечно показал грозному Мине язык и скрылся в коридоре. Перед уроком, когда уже все сидели на местах, в класс вошёл надзиратель Журавский

и, поискав кого-то глазами, остановил их на мне:

Ты, новичок, останься после класса.

Я был удивлён. Товарищи тоже были заинтересованы. Крыштанович хлопнул меня по плечу и сказал:

– Молодец, новичок! Сразу попадёшь под розги... Здорово!

Я чувствовал себя до такой степени невинным, что даже не испугался. Оказалось, однако, что я был уже виновен.

– Ты сломал дерево? – спросил меня какой-то незнакомый ученик, подошедший с задней парты.

Нет, но... я его согнул.

– Ну, вот. Я сам слышал, как Домбровский ябедничал Журавскому…

– За дерево... могут выпороть… – опять предположил Крыштанович.

Последовал обмен мнений. В новой гимназии только что были произведены посадки, и порча их считалась большим преступлением. Тем не менее большинство мнений было в мою пользу:

Без согласия родителей пороть не станут.

Это была ещё одна форма "постепенного" компромисса: родителям предлагали: выпороть или уволить. Относительно Ольшанского, Крыштановича и некоторых других была получена carte blanche**, и дело шло как по маслу, без дальнейших формальностей.

– А Домбровского пора проучить, сказал Крыштанович. – Это уже не первый раз.

– Гм-да... – многозначительно сказал ещё кто-то.

По окончании уроков я с несколькими учениками прошёл к Журавскому. Дело обошлось довольно благополучно. Новые товарищи мои дружно доказывали, что я ещё новичок, недавно оправившийся от болезни, и дерева не ломал. К концу этой беседы незаметно подошла ещё кучка учеников, которые как-то особенно демонстративно вступали в объяснения с надзирателем. Журавский сделал мне выговор и отпустил с миром. Когда мы проходили но коридору, из пустого класса выскочил Домбровский. Он был весь красный, на глазах у него были слёзы.

Крыштанович рассказал мне, улыбаясь, что над ним только что произведена "экзекуция"... После уроков, когда он собирал свои книги, сзади к нему подкрался кто-то из "стариков", кажется, Шумович, и накинул на голову его собственный башлык. Затем его повалили на парту, Крыштановнч снял с себя ремень, и "козе" урезали десятка полтора ремней. Закончив эту операцию, исполнители кинулись из класса, и, пока Домбровский освобождался от башлыка, они старались обратить на себя внимание Журавского, чтобы установить alibi***.

Так сплочённое гимназическое "товарищество" казнило "изменника"... Впоследствии то же мне пришлось встретить в тюрьмах. Формы, конечно, были жесточе, но сущность та же.

Этот эпизод как-то сразу ввёл меня, новичка, в новое общество на правах его члена. Домой я шёл с гордым сознанием, что я уже настоящий ученик, что

меня знает весь класс и из-за меня совершился даже некоторый важный акт общественного правосудия.

– Ты славный малый, начинаешь недурно! – с покровительственной важностью одобрил меня Крыштановнч. В его глазах мне недоставало ещё только карцера и порки…

В ближайшую субботу мой приятель и защитник Ольшанский показался мне несколько озабоченным. На мои вопросы, – что с ним, он не ответил, но мимо Мины

в перемену проскользнул как-то стыдливо и незаметно.

Крыштановнч, с которым мы теперь каждый день уходили из гимназии вместе, тоже был настроен невесело и перед последним уроком сказал:

– А меня, знаешь... того... действительно сегодня будут драть... Ты меня подожди.

И затем, беспечно тряхнув завитком волос над крутым лбом, прибавил:

Это недолго. Я попрошу, чтобы меня первым...

– Тебе это... ничего? – спросил я с сочувствием.

Плевать... У нас, брат, в Белой Церкви, не так драли... Черви заводились. Отец тоже лупит, сволочь, здорово!

После уроков, когда масса учеников быстро схлынула, в опустевшем и жутко затихшем коридоре осталась только угрюмая кучка обречённых. Вышел Журавский с ведомостью в руках. Мина своей развалистой походкой последовал за ним. Увидев меня, Журавский остановился.

– А, новичок! – сказал он. Тоже попался? Не говорил я тебе, а?

– Нет, я вот с ним… – ответил я.

– Ага, с Крыштановичем!.. Хорошая компании. Пойдёшь далеко... Тебе, Крыштанович, сегодня пятнадцать…

– Я, господни надзиратель, хочу попросить…

– Не могу. Просил бы у совета...

– Нет, я не то... Я хочу, чтобы меня первым... Ко мне, господин надзиратель, тётушка приехала... из Киева.

А! Так ты хочешь её поскорее обрадовать... Ну, хорошо, хорошо, это можно... – И, сделав по ведомости перекличку, он развёл оставшихся по классам и потом сказал:

Ну, что ж. Пойдём, господин Крыштанович. Тётушка дожидается.

И они втроём: Мина, Журавский и мой приятель отправились к карцеру с видом людей, идущих на деловое свидание. Когда дверь карцера открылась, я увидел широкую скамью, два пучка розог и помощника Мины. Затем дверь опять захлопнулась, как будто проглотив красивую фигуру Крыштановича в мундирчике с короткой талией…

Тишина в коридоре стала ещё жутче. Я с бьющимся сердцем ждал за дверью карцера возни, просьб, криков. Но ничего не было. Была только насторожившаяся тишина, среди которой тикало что-то с своеобразным свистом. Едва я успел сообразить, что это за тиканье, как оно прекратилось, и из-за плотной двери опять показался Мина. Своей медвежеватой походкой он подошёл к одному из классов, щёлкнул ключом, и в ту же минуту оттуда понёсся по всему зданию отчаянный рёв. Мина тащил за руку упиравшегося Ольшанского. Рот у моего жизнерадостного знакомца был открыт до ушей, толстые щёки измазаны слезами и мелом, он ревел по весь голос, хватался за косяки, потом даже старался схватиться за гладкие стены… Но Мина, равнодушный, как сама судьба, без всякого видимого усилия увлекал его к карцеру, откуда уже выходил Крыштанович, застёгивая под мундиром свои подтяжки. Лицо его было немного краснее обыкновенного, и только. Он с любопытством посмотрел на барахтавшегося Ольшанского и сказал мне:

– Вот дурак... Что этим выиграет?

– Вот дурак... Что этим выиграет?

Его глаза засветились насмешливым огоньком.

И урежет же ему теперь Мина... Постой, прибавил он, удерживая меня и прислушиваясь.

Мина со своей жертвой скрылся за дверью... Через минуту раздался резкий звук удара ж-жик – и отчаянный вопль…

Мы подходили уже к выходной калитке, когда из коридора, как бомба, вылетел Ольшанский; он ронял книги, оглядывался и на бегу доканчивал свои туалет. Впрочем, в ближайший понедельник он опять был

радостен и беспечен на всю неделю...

В назначенный день я пошёл к Прелину. Робко, с замирающим сердцем нашёл я маленький домик на Сенной площади, с балконом и клумбами цветов.

Прелин, в светлом летнем костюме и белой соломенной шляпе, возился около цветника. Он встретил меня радушно и просто, задержал немного в саду, показывая цветы, потом ввёл в комнату. Здесь он взял мою книгу, разметил её, показал, что уже пройдено, разделил пройденное на части, разъяснил более трудные места и указал, как мне догнать товарищей.

Вышел я от него почти влюблённый в молодого учителя и, придя домой, стал жадно поглощать отмеченные места в книге. Скоро я догнал товарищей по всем предметам, и на следующую четверть Герасименко после моей фамилии пролаял сентенцию: "похвально". Таким образом, ожидания моего приятеля Крыштановича не оправдались: испробовать гимназических розог мне не пришлось.

Впрочем, розга была уже осуждена бесповоротно, и порка исчезала. На следующий год мне запомнился, впрочем, один случай сё применения: два гимназиста

убежали из дому, направляясь в девственные степи Америки искать приключений... Школьный строй никогда не мог понять этих, во всяком случае,

незаурядных порывов юной натуры к чему-то необычному, выходящему из будничных рамок, неведомому и заманчивому... Побег этот взволновал всю гимназию,

и, сидя на уроках, мы топотом делились предположениями о том, далеко ли успели уйти наши беглецы. Дня через три мы узнали, что они пойманы, привезены в город и сидят день и ночь в карцере в ожидании педагогического совета…

Впрочем, розга была уже осуждена бесповоротно, и порка исчезала. На следующий год мне запомнился, впрочем, один случай сё применения: два гимназиста

убежали из дому, направляясь в девственные степи Америки искать приключений... Школьный строй никогда не мог понять этих, во всяком случае,

незаурядных порывов юной натуры к чему-то необычному, выходящему из будничных рамок, неведомому и заманчивому... Побег этот взволновал всю гимназию,

и, сидя на уроках, мы топотом делились предположениями о том, далеко ли успели уйти наши беглецы. Дня через три мы узнали, что они пойманы, привезены в город и сидят день и ночь в карцере в ожидании педагогического совета…

Был как раз урок арифметики, когда один из беглецов, уже наказанный, угрюмо вошёл в класс. На кафедре сидел маленький, круглый Сербинов, человек восточного типа, с чертами ожиревшей хищной птицы. Он был груб, глуп и строг, преподавал по своему предмету одни только "правила", а решение задач сводилось на переписку и тетрадках; весь класс списывал у одного или двух лучших учеников, и Сербинов ставил отметки за чистоту тетрадей и красоту почерка. Он дослуживал срок пенсии, был очень раздражён всякими новшествами и в классе иной раз принимался ругать разных "дураков, которые пишут против розги..." Когда беглец вошёл в класс, Сербинов с четверть часа продержал его у порога, злорадно издеваясь и цинично расспрашивая о разных подробностях порки. Затем, хорошо зная, что мальчик не мог приготовиться, он спросил урок и долго с наслаждением вычерчивал в журнале единицу.

Прелин, наоборот, не упоминая ни словом о побеге, вызвал мальчика к кафедре, с серьёзным видом спросил, когда он может наверстать пропущенное, вызвал его в назначенный день и с подчёркнутой торжественностью поставил пять с плюсом…

В житомирской гимназии мне пришлось пробыть только два года, и потом завязавшиеся здесь школьные связи были оборваны. Только одна из них оставила во мне более глубокое воспоминание, сложное и несколько грустное, но и до сих пор ещё живое в моей душе.

Это детская дружба с Крыштановичем.

С первого же дня, когда он ко мне обратился с своим простодушным вопросом, – будут ли его пороть или пока только грозят, – он внушил мне глубокую симпатию. Мне нравились его крутой лоб, светлые глаза, то сверкавшие шаловливым весельем, то внезапно тускневшие и заволакивавшиеся непонятным мне и загадочным выражением, его широкоплечая фигура с тонким станом, в узком старом мундирчике, спокойная самоуверенность и чувство какого-то особого превосходства, сквозившее во всех его приёмах. Он был года на полтора старше меня, но мне казалось почему-то, что он знает обо всех людях – учителях, учениках, своих родителях – что-то такое, чего я не знаю. Он упорно осуществлял свой план, не приготовляя уроков, глубоко презирал и наказания, и весь школьный режим, не любил говорить о своей семье, охотно упоминая лишь о сестре... В конце концов, в нём чувствовалась хорошая натура, поставленная в какие-то тяжёлые условия. Порой он внезапно затуманивался, уходил в себя, и в его тускневших глазах стояло выражение затаённой печали... Как будто чистая сторона детской души невольно грустила под наплывом затягивавшей её грязи…

После описанной выше порки, которая, впрочем, больше до конца года не повторялась, я относился к нему как-то особенно: жалел, удивлялся, готов был для него что-то сделать... Создавалась какая-то особенная власть его надо мной, которую мы чувствовали оба. Он относился ко мне хорошо, но в этом было что-то невысказанное, может быть, не вполне сознанное: я разочаровал его. Товарищество у нас было не полное. Я, пожалуй, непрочь был стать таким же "отпетым", как он, чтобы пользоваться такой же фамильярной известностью у Журавского и вместе с приятелем попадать в карцер. Но это у меня как-то не выходило.

В карцер я, положим, попал скоро. Горячий француз, Бейвель, обыкновенно в течение урока оставлял по нескольку человек, но часто забывал записывать в журнал. Так же он оставил и меня. Когда после урока я вместе с Крыштановичем подошёл в коридоре к Журавскому, то оказалось, что я в списке не числюсь.

– Но... меня оставил мосье Бейвель, – настаивал я.

– Верно, покровительственно подтвердил Крыштанович.

– Ну, оставил, так оставайся! – согласился Журавский. – Там, кстати, встретишь своего братца.

В карцере, действительно, уже сидело несколько человек, в том числе мой старший брат. Я с гордостью вошёл в первый раз в это избранное общество, но брат тотчас же охладил меня, сказав с презрением:

– Дурак! Сам напросился!

Я понял, что дал промах: "настоящий" гимназист гордился бы, если бы удалось обманом ускользнуть от Журавского, а я сам полез ему в лапы…

Когда мы все были выпущены, Крыштанович сказал мне:

Ты всё-таки славный малый, хотя ещё глуп. Давай завтра уйдём из церкви.

– Куда?

– Куда я поведу... Пойдёшь?

Хорошо, только надо ведь попроситься у матери...

– Она не узнает... Можешь сказать, что заходил к товарищу учить уроки…

Я покраснел и замялся. Он внимательно посмотрел на меня и повёл плечами.

– Ты боишься соврать своей матери? – сказал он с оттенком насмешливого удивления… – А я вру постоянно... Ну, однако, ты мне дал слово... Не сдержать слово товарищу – подлость.

Я сказал матери, что после церкви пойду к товарищу на весь день; мать отпустила. Служба только началась ещё в старом соборе, когда Крыштанович дёрнул меня за рукав, мы незаметно вышли. По мне шевелилось лёгкое угрызение совести, но, сказать правду, было также что-то необыкновенно заманчивое в этой полупреступной прогулке в часы, когда товарищи еще стоят на хорах собора, считая ектении и с нетерпением ожидая Херувимской. Казалось, даже самые улицы имели в эти часы особенный вид.

Крыштанович уверенным шагом повёл меня мимо прежней нашей квартиры. Мы прошли мимо старой "фигуры" на шоссе и пошли прямо. В какой-то маленькой лавочке Крыштанович купил две булки и кусок колбасы. Уверенность, с какой он делал эту покупку и расплачивался за неё серебряными деньгами, тоже импонировала мне: у меня только раз в жизни было пятнадцать копеек, и когда я шёл с ними по улице, то мне казалось, что все знают об этой огромной сумме и кто-нибудь непременно затевает меня ограбить…

– Откуда у тебя столько денег? – спросил я у моего бойкого товарища, когда мы вышли из лавочки…

– А тебе какое дело? – ответил он.– Ну, украл у отца…

Я покраснел и не знал, что сказать. Мне казалось, что Крыштанович говорит это "нарочно". Когда я высказал это предположение, он ничего не ответил и пошёл вперёд.

Мы миновали православное кладбище, поднявшись на то самое возвышение дороги, которое когда-то казалось мне чуть не краем света и откуда мы с братом ожидали "рогатого попа". Потом и улица, и дом Коляновских исчезли за косогором... По сторонам тянулись заборы, пустыри, лачуги, землянки, перед нами лежала белая лента шоссе, с звенящей телеграфной проволокой, а впереди, в дымке пыли и тумана, синела роща, та самая, где я когда-то в первый раз слушал шум соснового бора…

Мне было жутко и приятно. Мир, открывавшийся передо мною, был нов и неожидан, или вернее: я смотрел на него с новой и неожиданной точки зрения. Белые облака лежали на самом горизонте, не закрытом домами и крышами. Навстречу попадались чумацкие возы с скрипучими осями, двигались высокие еврейские балагулы, какие-то странники оглядывались на нас с любопытством и удивлением; проехал обоз крымских татар, ежегодно привозивших в наш город виноград и арбузы. Обоз состоял из огромных фургонов, похожих на вагоны, разделенные горизонтальной переборкой на две половины. И одной лежали молодые татарчата, внизу были наложены арбузы и стояли ящики с виноградом. Фургоны были запряжены верблюдами, которых в городе татары показывали за деньги. Здесь, на просторе, мы смотрели бесплатно, как они шлёпали по шоссе мягкими ступнями, покачивая змеиными шеями и презрительно вытягивая длинные отвислые губы…

Так мы прошли версты четыре и дошли до деревянного моста, перекинутого через речку в глубоком овраге. Здесь Крыштанович спустился вниз, и через минуту мы были на берегу тихой и ласковой речушки Каменки. Над нами, высоко, высоко пролегал мост, по которому гулко ударяли копыта лошадей, прокатывались колёса возов, проехал обратный ямщик с тренькающим колокольчиком, передвигались у барьера силуэты пешеходов, рабочих, странников и богомолок, направлявшихся в Почаев.

Так мы прошли версты четыре и дошли до деревянного моста, перекинутого через речку в глубоком овраге. Здесь Крыштанович спустился вниз, и через минуту мы были на берегу тихой и ласковой речушки Каменки. Над нами, высоко, высоко пролегал мост, по которому гулко ударяли копыта лошадей, прокатывались колёса возов, проехал обратный ямщик с тренькающим колокольчиком, передвигались у барьера силуэты пешеходов, рабочих, странников и богомолок, направлявшихся в Почаев.

Крыштанович подошел к мысу, образованному извилиной речки, и мы растянулись на прохладной зелёной траве; мы долго лежали, отдыхая, глядя на небо и прислушиваясь к гудению протекавшей вверху дорожной жизни.

Детство часто беспечно проходит мимо самых тяжёлых драм, но это не значит, что оно не схватывает их чутким полусознанием. Я чувствовал, что в душе моего приятеля есть что-то, что он хранит про себя... Всё время дорогой он молчал, и на лбу его лежала лёгкая складка, как тогда, когда он спрашивал о порке.

Наконец он сел в траве. Лицо его стало спокойнее. Он оглянулся кругом и сказал:

– Правда – хорошо?..

– Хорошо, – ответил я. – А ты уже здесь бывал?

– Да, бывал.

– Один?

– Один... Если захочешь, будем приходить вместе... Тебе не хочется иногда уйти куда-нибудь?.. Так, чтобы все идти, идти... и не возвращаться…

Мне этого не хотелось. Идти – это мне нравилось, но я всё-таки знал, что надо вернуться домой, к матери, отцу, братьям и сёстрам.

Я не ответил и спросил в свою очередь:

– Слушай... Отчего ты... такой?

– Какой? – переспросил он и прибавил. – Брось... чёрт с ними, со всеми... со всеми... Давай лучше купаться.

Через минуту мы плескались, плавали и барахтались в речушке так весело, как будто сейчас я не предлагал своего вопроса, который Крыштанович оставил без ответа... Когда мы опять подходили к городу, то огоньки предместья светились навстречу в неопределённой синей мгле…

Эта маленькая прогулка ярко запала мне в память, быть может, потому, что рядом с нею легло смутное, но глубокое впечатление от личности моего приятеля. На следующий день он не пришёл на уроки, и я сидел рядом с его пустым местом, а в моей голове роились воспоминания вчерашнего и смутные вопросы. Между прочим, я думал о том, кем я буду впоследствии. До тех пор я переменил уже в воображении несколько родов деятельности. Вид первой извозчичьей пролётки, запах кожи, краски и лошадиного пота, а также великое преимущество держать в руках вожжи и управлять движением лошадей вызвали у меня желание стать извозчиком. Потом я воображал себя поляком XVII столетия, в шапке с орлиным пером и с кривой саблей на боку. Потом мне очень хотелось быть казаком и мчаться пьяному на коне по степи, как мчался знакомый мне удалой донской урядник. Теперь я был уже умнее. Мне захотелось быть учителем.

И именно таким, как Прелин. Я сижу на кафедре, и ко мне обращены все детские сердца, а я, в свою очередь, знаю каждое из них, вижу каждое их движение. В числе учеников сидит также и Крыштанович. И я знаю, что нужно сказать ему и что нужно сделать, чтобы глаза его не были так печальны, чтобы он не ругал отца сволочыо и не смеялся над матерью…

Всё это было так завлекательно, так ясно и просто, как только и бывает в мечтах или во сне. И видел я это всё так живо, что... совершенно не заметил, как в классе стало необычайно тихо, как ученики с удивлением оборачиваются на меня; как на меня же смотрит с кафедры старый учитель русского языка, лысый, как колено, Белоконский, уже третий раз окликающий меня по фамилии... Он заставил повторить что-то им сказанное, рассердился и выгнал меня из класса, приказав стать у классной двери снаружи.

Я вышел, всё ещё унося с собой продолжение моего сна наяву. По едва я устроился в нише дверей и опять отдался течению своих мыслей, как в перспективе коридора показалась рослая фигура директора. Поровнявшись со мной, он остановился, кинул, величавый взгляд с своей высоты и пролаял свою автоматическую фразу:

Я вышел, всё ещё унося с собой продолжение моего сна наяву. По едва я устроился в нише дверей и опять отдался течению своих мыслей, как в перспективе коридора показалась рослая фигура директора. Поровнявшись со мной, он остановился, кинул, величавый взгляд с своей высоты и пролаял свою автоматическую фразу:

Выгнан из класса?.. Вып-порю мерзавца!

И затем проследовал дальше. Очень вероятно, что через минуту он уже не узнал бы меня при новой встрече, но в моей памяти этот маленький эпизод остался на всю жизнь. Бессмысленный окрик автомата случайно упал в душу, в первый ещё раз раскрывшуюся навстречу вопросам о несовершенствах жизни и разнеженную мечтой о чём-то лучшем... Впоследствии в минуты невольных уединении, когда я оглядывался на прошлое и пытался уловить, что именно в этом прошлом определило мой жизненный путь, в памяти среди многих важных эпизодов, влияний, размышлении и чувств неизменно вставала также и эта картина: длинный коридор, мальчик, прижавшийся в углублении дверей с первыми движениями разумной мечты о жизни, и огромная мундироавтоматическая фигура с своею несложною формулой:

– Ввып-порю мерзавца!..

______________

*Souterrains – подвальный этаж. (Примечание В. Г. Короленко.)

**Carte blanche – в данном случае: неограниченные полномочия.

***Alibi – доказательство непричастности обвиняемого к преступлению на том основании, что он в момент совершения преступления находился в другом месте.

Рисунки Г. Фипипповского.