Неукротимый Диккенс (из биографии Чарльза Диккенса)

Чарльз Диккенс (1812–1870). Портрет работы художника Маклиза.

В начале прошлого столетия в одной из школ Лондона, носившей пышное название "Веллингтоновская академия", учился мальчик с озорным и веселым лицом. Фамилия его была Диккенс. Он участвовал во всех школьных проделках.

Изобрел своего рода иностранный язык. На этом "языке", вероятно, говорят и у вас в школе: к каждому слогу прибавляется один лишний слог (пия пине пипри-пиго-пито-пивил пиу-пиро-пики). Больше всего на свете он любил устраивать самодеятельные театральные представления. Меньше всего – слушать проповеди в церкви. Словом, это был мальчик как мальчик.

И когда через несколько лет Англия стала зачитываться "Записками Пиквикского клуба", "Оливером Твистом", "Николасом Никльби" и "Лавкой древностей", выходцам из Веллингтоновской академии даже в голову не приходило,

что знаменитый, блестящий Диккенс, заставлявший людей смеяться и плакать по своей воле, имел какое-либо отношение к их однокашнику.

Но вот им попадается очерк Диккенса, озаглавленный "Наша школа". Оки немедленно узнают директора – деспота и невежду, который только и делал, что разлиновывал тетради да время от времени вытягивал линейкой кого-нибудь

из учеников по руке, и толстяка – учителя танцев, и преподавателя латыни, который лечился луком от глухоты. А главное – белые мыши! Вся школа тогда увлекалась белыми мышами. Мыши кишели повсюду – в партах, в столах, в картонках из-под шляп, в книжных шкафах и чуланах. Мальчишки обучали их всяческим трюкам, и, конечно, куда успешнее, чем наставники обучали этих мальчишек латыни и алгебре. Да, это была та самая школа, в которой они учились, и учились они не с однофамильцем Диккенса, а с самим Диккенсом.

В Веллингтоновской академии Диккенс пробыл всего два года.

Когда много лет спустя отца знаменитого писателя кто-то почтительно спросил:

– Скажите, мистер Диккенс, где учился ваш замечательный сын?

Диккенс-отец ответил:

– Видите ли, сэр, он – ха-ха! – учился до известной степени у самого себя.

Кто читал "Дэвида Копперфильда", узнает в этом ответе несравненного мистера Микобера, которому Диккенс – с легкой насмешкой и без сыновней почтительности – придал некоторые черточки своего отца.

Диккенс-Микобер был "до известной степени" прав.

Книги и жизнь – вот кто были учителями Диккенса. Мать научила его читать и писать. Дома книг было немного, зато все превосходные: "Робинзон Крузо", "Дон-Кихот", "Векфильдский священник", "История Тома Джо Найденыша»,

"Тысяча и одна ночь"...

Эти же книги, если помните, служили утешением Дэвиду Копперфильду в его детские годы.

Всего девять лет было отпущено Диккенсу на детство.

На десятом году жизни он перешел к новому наставнику, суровому, требовательному и часто несправедливому. Его учительницей сделалась нужда. Первый урок: продай свои любимые книги. Второй: сиди целый день над банками с ваксой и наклеивай на них этикетки. Третий (арифметика): раздели шесть шиллингов на семь дней. Впрочем, всех уроков, всех лишений и унижений, которым нужда подвергает своих учеников, не перечислишь. Диккенс был уже взрослым, знаменитым и обласканным, у него уже у самого были дети, а он все еще не мог без слез проходить той улицей, по которой возвращался с работы в пору своей детской каторги.

Эта каторга длилась всего шесть месяцев, но Диккенсу она казалась бессрочной. Даже своим детям не рассказывал он о той поре, и они узнали о мытарствах отца только после его смерти – из биографии, написанной его другом.

Тайну, которую Диккенс так тщательно оберегал от близких, он рассказал всем и каждому на страницах своих книг. В "Давиде Копперфильде" и "Крошке Доррит" мы видим ту самую долговую тюрьму, в которой сидел отец Диккенса.

Лавчонки мелких ростовщиков, которые Диккенс показывает нам чуть ли не во всех своих книгах, те самые, куда маленький Диккенс относил последнее, что было в доме.

Дом, в котором родился Диккенс.

Диккенс потому и оставил по себе такой глубокий след, что для него самого ничто не проходило бесследно: все, что он видел в своей жизни, всех, кого он встречал, все, что с ним случалось, оседало на страницах его книг. Странным иной раз кажется его мир, его люди: зловещий, гримасничающий Куилп из "Лавки древностей", невыносимо глупая миссис Никльби, задыхающийся злым и беззвучным смехом майор Бегсток из "Домби и сына", сонливый, толстый Джо из "Пиквика", готовый спать где угодно, когда угодно, как угодно – чуть ли не на голове! Где он взял всех этих чудаков и чудовищ? А он ничего не выдумывал. Просто он видел чудовищное в том, что другим представлялось обыденным.

Бывало, что жена или еще кто-нибудь из домочадцев Диккенса входил к нему в комнату и заставал его за странным занятием: он стоял перед зеркалом и... строил рожи! Это значило, что он пишет Смайка, или Криклса, или Нюмана Ноггса. Диккенс сам становился на время тем, о ком он писал. Художнику, который иллюстрировал его книгу, он всегда сообщал подробнейшие сведения о своих героях: кто где стоял, как смотрел, как был одет, из какого чайника пили чай.

К своим героям он относился страстно и пристрастно: радовался разоблачению и унижению злодеев, точно это были его личные враги, оплакивал, как по-настоящему близких людей, своих любимых героев – Нелли, Дору, Поля Домби, медлил, растягивал их кончину на несколько глав и, когда, наконец, "убивал", подолгу не мог успокоиться.

Диккенс подает нам жизнь не разогретой, а горячей, такой, какой он чувствует ее сам.

Помните Сквирса и его школу Дотбойс-Холл? Если читали "Николаса Никльби", то, конечно, помните, потому что нельзя забыть весь этот ужас несправедливости, травли и притеснений, еле прикрытый лицемерием. Помните "практический метод обучения"?

"– Где первый ученик?

– Протирает окно в гостиной.

– Ах, верно, – вспоминает Сквирс. – Мы придерживаемся практического метода обучения. Про-ти-рать – протирать, глагол, действительного залога; делать чистым, прочищать. О-ка-эн-о – окно, окошко, окнище".

А патока с серой, которой миссис Сквирс потчевала учеников по утрам – "чтобы не болели", а больше ради экономии, чтобы отбить у них аппетит!

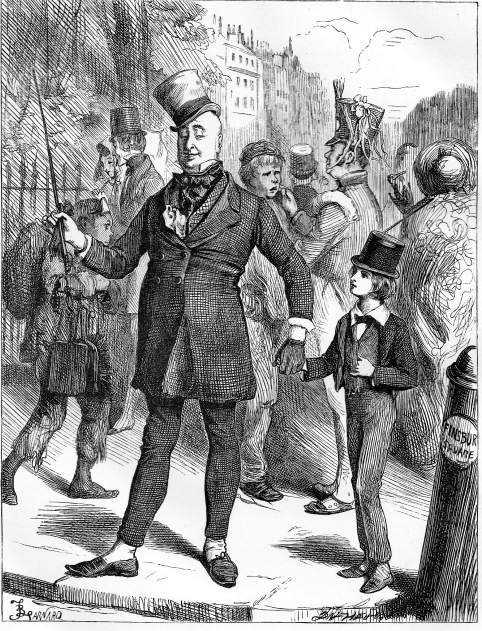

Не очень-то весело целый день мыть бутылки. Иллюстрация Ф. Барнарда к "Дэвиду Копперфильду".

А эти покалеченные детские души, которых несчастье и голод не сплотили, а только научили доносить друг на друга!

"– Где Болдер?

– Вот он, сэр, – отозвалось двадцать угодливых голосов".

А несчастный, забитый, затравленный Смайк, который думает, что во всем мире так же скверно, как в Дотбойс-Холле!

Зато как хорошо, когда Николас вырывает хлыст из рук Сквирса и по всем правилам искусства отделывает этого мерзкого, бесчеловечного тирана и негодяя!

Диккенс на всю жизнь остался горячим и непримиримым десятилетним мальчиком, для которого мир делится четко, как в сказке, на добро и зло, а люди – на "хороших" и "плохих".

Это был веселый, могучий и деятельный человек. Все, что он делал, он делал быстро, тщательно, с блеском, лучше всех.

Он и жил необыкновенно быстро, без передышки. Единственный вид отдыха, какой он признавал, – это движение: верховая езда или быстрая ходьба.

Вот, например, как он болел, или, вернее, лечился.

"Мне нездоровится, – пишет он приятелю, – и необходимо проехаться верхом. Заходите ко мне, скажем, в два, и отправимся скакать..."

Делать дело плохо, спустя рукава он не мог: это было слишком скучно. До того, как стать писателем, он работал репортером в лондонских газетах. Для этого нужно было знать стенографию, и он ее изучил, эту малоинтересную и нудную науку, да так, что никто из опытных репортеров за ним не мог угнаться. И самому репортерскому делу он предался со всем жаром своей неистовой натуры. Ночь. Холод. При тусклом свете фонаря, в тряской почтовой карете, несущейся с бешеной по тому времени скоростью – пятнадцать миль в час, он строчит очередную корреспонденцию, держа на весу свою записную книжку.

"Талант истинный, за что бы ни принимался, все делает хорошо, а тот, кто постоянно хватается за новое дело и бросает его, не доведя до конца, не есть истинный талант, уверяю вас!" – пишет Диккенс начинающему поэту, который имел дерзость прислать ему

Сам Диккенс вкладывал всего себя в то, что он делал, в каждой книге оставлял частицу себя, своей жизни. Но так щедро одарила его природа, что и книги не вмещали его всего. Того, что отпущено было ему от рождения, хватило бы на двух Диккенсов. Второй Диккенс, без всякого сомнения, был бы великим актером. Он и был им. Страсть к театру, зародившаяся в нем еще с детства, не покидала его всю жизнь. Он готов был участвовать во всех любительских спектаклях, и притом его игра была отнюдь не любительской. Это видели все – от плотника, сколачивающего декорации, и до Макриди – знаменитого актера того времени.

– Как жаль, мистер Диккенс, что вы пишете книги! – сказал ему плотник.

А знаменитый актер после одного из выступлений Диккенса (Диккенс читал отрывок из "Дэвида Копперфильда") не мог ничего произнести, всхлипнул, бросился Диккенсу на грудь и разрыдался.

Актерский талант Диккенса проявлялся не только на сцене. Он любил шутить, разыграть какую-нибудь роль и порою так входил в эту роль, что озадачивал самых близких людей. Однажды даже разнесся глух, будто Диккенс сошел с ума. В самом деле, что должны были подумать его друзья, когда начали получать от него письма одно безумнее другого?

"Я безнадежно влюблен в королеву, – пишет он приятелю, – и думаю похитить одну из ее фрейлин и поселиться с ней на необитаемом острове... Сожгите это письмо... Никто не должен знать..."

Другой приятель Диккенса тоже получает письмо:

"Я погряз в горе... Я хочу повеситься на грушевом дереве в нашем саду, или отказаться от пищи и умереть голодной смертью... или убить Чепмана и Холла* и этим прославиться (тогда Она услышит, наконец, обо мне, может быть, даже подпишет смертный приговор собственной рукой)..."

Третьему:

"Мы с Маклизом бредим королевой, язык бессилен выразить всю безнадежность нашей страсти... Мы ходили во дворец, бродили по коридорам..."

Несравненный мистер Микобер не скупился на советы своему юному другу. Иллюстрация Ф. Барнарда к "Дэвиду Копперфильду".

О своей безнадежной любви к королеве Виктории он не только писал друзьям, но говорил всем и каждому.

Шутка эта не такая уж бессмысленная и безобидная, как может показаться. Дело в том, что в это время состоялось бракосочетание королевы с принцем Альбертом, и Диккенс просто-напросто пародировал верноподданнические восторги обывателя по поводу этого придворного события.

Диккенс не всегда смеялся добродушно и весело. Когда вы будете читать "Крошку Доррит", описание "министерства волокиты" и многочисленного семейства Полипов вас, конечно, заставит смеяться. Но тогдашним беспомощным и недобросовестным правителям Англии было не до смеха. Ведь это они были Полипами, они заправляли в "министерстве волокиты". И недаром какой-то журналист – из семейства Полипов, конечно! – назвал этот едва ли не лучший роман Диккенса "болтовней".

Гневный смех Диккенса в "Николасе Никльби", направленный против "педагогической" системы, которая особенно процветала в Йоркширском графстве Англии, имел самые неожиданные последствия. Содержатели заведений, подобных Дотбойс-Холлу, были вынуждены закрыть их: родители взяли оттуда своих детей. Но и это не все. Несколько владельцев школ узнали себя в душегубце Сквирсе, кое-кто из них безуспешно пытался возбудить против Диккенса дело о клевете, а один, имевший особенно веские причины считать, что Диккенс изобразил именно его, от бессильной ярости и досады просто... умер! Это был настоящий злодей и убийца, так что можно о нем особенно не жалеть.

Самые веселые персонажи Диккенса. Иллюстрация Физа к "Запискам Пиквикского клуба".

Но книги пишутся долго – год или два по крайней мере. А Диккенс был человек нетерпеливый. Когда он видел зло, он должен был с ним бороться, сейчас же, немедленно, ведь он был настоящим журналистом.

Он писал о голоде голодных, о бездомности бездомных, о бесправии бесправных, называя вещи своими именами. А иногда придирался к пустячному, казалось бы, поводу, чтобы высказать отнюдь не пустячные мысли. Так, когда при английском парламенте созвали специальную комиссию для того, чтобы решить, можно ли позволить простому народу ходить в пивные и чайные по воскресным дням, Диккенс разразился едкой, гневной и остроумной статьей, которую озаглавил "Большой ребенок".

– Почему у членов парламента, – спрашивает Диккенс в этой статье, – такое нелепое представление о народе?

Кабинет Диккенса. Здесь он написал свои последние книги.

"– Не потому ли, – отвечает он сам, – что для них "народ" – понятие отвлеченное, что он в их глазах всего лишь большой ребенок, которого следует тетёшкать и трепать по щечке в дни выборов, в воскресные дни – ставить в угол, по большим праздникам выносить на улицу поглазеть на карету, везущую королеву, а остальное время – от понедельника до субботы – держать, так сказать, под розгой, как школьника? Не потому ли, что народ представляется им этаким большеголовым младенцем, которого следует то приласкать, то пожурить, то убаюкать колыбельной песенкой, то припугнуть "букой", то поцеловать, то выпороть, а главное – не выпускать из пеленок, чтобы сам он, ножками – ни-ни!"

Читатель, конечно, понимал, что Диккенс хотел сказать: "большой ребенок", то есть английский народ, давно уже перерос своих бездарных, ограниченных и отставших от жизни нянек. Английский народ вырос из пеленок, он сам понимает, что для него полезно, что вредно. Он вот-вот пойдет "ножками".

Мы знаем разного Диккенса: Диккенса рыдающего и Диккенса хохочущего, Диккенса негодующего и Диккенса восторженного,

Диккенса, гневно клеймящего зло, и Диккенса – мастера озорной и веселой шутки. Только одного Диккенса мы не знаем – Диккенса

вялого, киснущего, равнодушного. Ни в его письмах, ни в записках, ни в дневниках и воспоминаниях современников такого Диккенса

мы не найдем. Такого Диккенса не было. Потому что Диккенс – это неукротимая энергия, напор, жизнелюбие...

________

* Чепман и Холл – издатели Диккенса.