Дуэль и смерть А. С. Пушкина

1

В половине третьего секунданты Пушкина и Дантеса подписали условия дуэли – дуэли на смерть:

"Противники становятся на расстоянии 20 шагов и, по данному знаку, могут стрелять, идя друг на друга, но не переступая барьеров, расположенных в пяти шагах от исходных позиций. Если первый обмен выстрелами останется без последствий, дуэль возобновляется с начала. Никакие объяснения между противниками не допускаются".

Дуэль в десяти шагах! Как мог подписать такие условия Данзас, лицейский товарищ Пушкина? Но их требовал сам поэт: "чем кровавее, тем лучше".

Дуэль считалась высшим судом чести, и Данзас, не колеблясь, согласился на просьбу товарища быть ему секундантом, хоть и рисковал разжалованием в солдаты и ссылкой в дальний гарнизон за участие в дуэли. Он был боевой офицер, заслуживший золотое оружие за храбрость. "Законы чести" были для него непреложны. Как бы ни тревожился он за жизнь старого товарища, он не считал себя в праве перечить ему.

Дуэль должна была состояться через полтора часа, за Черной речкой.

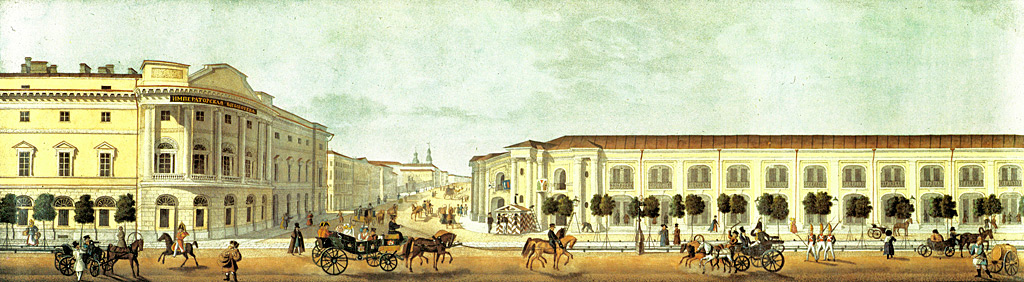

Выйдя из французского посольства, где происходили переговоры между секундантами (посольство было на Французской набережной), Данзас нанял парные сани и, заехав в оружейный магазин за пистолетами, поспешил к Пушкину, который ждал его в кондитерской на углу Мойки и Невского. Выпив по стакану лимонада, они поехали.

На Дворцовой набережной они встретили жену Пушкина в открытой карете. У Данзаса мелькнула надежда, что эта встреча как-нибудь помешает дуэли. Но Пушкин смотрел направо, на дворец, а жена его была близорука и не узнала мужа. Карета проехала мимо. Сани спустились на Неву и пошли по льду.

– Уж не в крепость ли ты везешь меня? – шутливо спросил Пушкин.

Но дерзкая мысль отвезти Пушкина в крепость под арест и, таким образом, помешать дуэли не могла прийти в голову верному Данзасу. Через Неву просто был кратчайший путь на Черную речку.

На Каменноостровском они встретили много знакомых, ехавших с Елагина острова после катанья с гор: конногвардейцев Головина и Голицына, молоденькую графиню Воронцову-Дашкову. Всего четыре дня тому назад и Пушкины и Дантес с женой были у нее на балу.

– Что вы так поздно? – кричали Пушкину. – Все уже разъезжаются!

Каменностровский был в то время еще за городом, острова – дачной местностью. На Черной речке еще целы были еловые и березовые рощи. Пушкины провели здесь на даче минувшее лето. Всего лишь несколько месяцев тому назад поэт возвращался этой же дорогой домой, к семье, после хлопотливого и делового дня, проведенного в городе.

Жорж Дантес, убийца Пушкина. Рисунок Т. Райта.

Сейчас впервые за последние тревожные месяцы Пушкин опять дышал спокойно и легко. Петербург остался позади... Со всем что его окружало в последнее время, покончено. Что бы ни произошло, все будет по-другому. Или не будет ничего.

Выехав на коломяжскую дорогу, они увидели впереди сани противника. Остановились, как было условлено, у Комендантской дачи и пошли искать подходящего места. Метрах в трехстах, за кустами, нашли удобную полянку – защищенную от ветра и незаметную с дороги. Снег здесь лежал глубокий. Секундантам пришлось протоптать дорожку в 20 шагов длины, Дантес им помогал. Пушкин в своей большой медвежьей шубе сел на сугроб и посвистывал. Вот на расстоянии пяти шагов от каждого конца дорожки секунданты бросили свои шинели. Эти шинели должны были послужить барьерами, дальше которых противники не имели права идти. Вот в дула пистолетов насыпали мерочкой порох, забили пыжом, спустили пулю, прижали другим пыжом, посадили пистоны.

– Ну, кончили вы? – с нетерпением спросил Пушкин.

Да, все было кончено. Отступление было невозможно. Всего пять шагов отделяли Пушкина от смерти.

– Готово! – сказал Данзас. Как старший из секундантов, он распоряжался дуэлью.

Нам даже не понять, как мог Данзас своими руками готовить гибель Пушкину! Пущин, тоже лицейский товарищ поэта, в то время томившийся в сибирской ссылке, говорил впоследствии: "Будь я на месте Данзаса, я бы заслонил его своей грудью!"

Но Пущин и Данзас были разные люди. Пущин был для Пушкина "мой первый друг, мой друг бесценный". Он стоял выше традиций и предрассудков своего круга. Он был декабристом. Пушкин глубоко уважал его и часто следовал его советам.

Данзас же был только товарищем лицейских лет, старым приятелем...

Он охотно подставил бы грудь под пулю, назначенную Пушкину, но самая мысль – стать между противниками на "поло чести" – показалась бы ему неуместной и непозволительной.

Место дуэли. Рисунок Д. Лобанова.

Противники сбросили шубы и стали на места, по концам дорожки. Секунданты вручили им пистолеты. Данзас махнул шляпой – это был сигнал сходиться. Пушкин и Дантес пошли друг на друга. Поэт быстро сделал свои пять шагов, подошел к самому барьеру и, став вполоборота, поднял пистолет и прицелился. Дантес, остановившись одновременно с ним, не дойдя одного шага до конца, успел выстрелить первым.

Пушкин сказал по-французски:

– Я ранен. Кажется, у меня разбито бедро.

Он упал вперед на шинель Данзаса и остался неподвижен. Секунданты бросились к нему. Дантес тоже. Но Пушкин, очнувшись, произнес, приподнимаясь:

– Подождите, я чувствую в себе довольно силы, чтобы сделать мой выстрел.

Дантес возвратился на место, стал боком, прикрывая правой рукой и пистолетом грудь и сердце.

Пушкин, падая, не выронил пистолета, но в дуло набился снег, и поэт потребовал себе другой. Это несколько противоречило дуэльным правилам, но Данзас не решился отказать Пушкину. Секундант Дантеса также не возражал. Впрочем, замена эта не имела значения: снег был сухой и легкий и разве только усилил бы отдачу; осечки же быть не могло, так как пистолеты были пистонные.

Приподнявшись и упираясь левой рукой в землю, Пушкин прицелился твердой рукой и выстрелил. Дантес упал.

– Браво! – воскликнул Пушкин, подбросил пистолет и потерял сознание. Придя в себя, он спросил:

– Убит ли он?

– Нет, но ранен в руку и грудь, – ответил Данзас.

– Жаль. Придется начинать сызнова.

Поэт ошибался. Начинать сызнова ему уже не пришлось.

Выстрел Пушкина был меток, и Дантес был бы убит на месте, если бы не чистая случайность. Пуля, пробив руку,

которой Дантес закрывался, наткнулась на пуговицу и отскочила, причинив ему только контузию; у него перехватило

дыхание, и подкосились ноги.

Дуэль Пушкина с Дантесом. С картины художника И. Шестопалова.

Кровь обильно текла из раны Пушкина. Данзас подозвал извозчиков и разобрал с их помощью изгородь, чтобы сани можно было подвезти к месту дуэли. Секунданты усадили раненого, а сами пошли рядом, поддерживая его. Сани встряхивало на ухабах, полозья вязли в снегу, лошади дергали, – переезд был мучительный. К несчастью, секунданты не знали, что рана Пушкина требовала прежде всего покоя. Если бы они догадались перенести его на носилках в домик огородника, стоявший неподалеку, и вызвали туда врачей, то, может быть, он был бы спасен.

Наконец, сани выбрались на дорогу. Здесь оказалась карета, высланная на всякий случай приемным отцом Дантеса.

Дом, в котором умер Пушкин.

Не говоря, чья она, – а то бы Пушкин отказался воспользоваться ею, – секунданты усадили его в карету. В ней можно было полулежать. Но зато было очень тряско. Приходилось ехать шагом, а часто и совсем останавливаться, так как раненый сильно страдал. А между тем, медлить нельзя было. Пушкин терял много крови и несколько раз впадал в беспамятство. Данзас боялся, что не довезет его живым.

2

Вот, наконец, и Мойка, вот и дом княгини Волконской, – здесь в нижнем этаже Пушкины занимали квартиру. Поэт попросил Данзаса прежде всего подготовить жену, сказать ей, что он ранен легко. Данзас позвонил.

"Барыни нету дома" – сказал слуга, который знал, что в отсутствие мужа Наталия Николаевна не принимает никого, кроме самых близких друзей. Но Данзас объяснил, в чем дело, и прошел в комнаты. В столовой было накрыто к обеду, в гостиной никого не было; жена поэта и ее сестра сидели в спальной. Наталье Николаевне Пушкиной еще не минуло 25 лет, хотя она была уже матерью четверых детей. Она считалась одной из первых красавиц Петербурга.

Раненого Пушкина выносят из кареты. Рисунок П. Бореля.

Неожиданное появление Данзаса, без доклада, встревоженного, в сюртуке, забрызганном кровью, испугало ее. Взгляд, которым она встретила Данзаса, лишил его всякой решительности. Сообщая ей о случившемся, он волновался больше, чем во время дуэли.

Не дослушав его, Наталия Николаевна бросилась в переднюю. В эту минуту слуги вносили раненого.

– Грустно тебе нести меня? – спросил поэт, увидев слезы на глазах старого камердинера.

Наталья Николаевна остановилась ошеломленная.

Тяжелый топот ног, заглушенные голоса, знакомая и вместе с тем какая-то чужая фигура на руках у людей, кровь...

– Пушкин?! – вскрикнула она. Так обычно называла она мужа. Ей сделалось дурно.

Раненого внесли в кабинет. Он велел постелить па диване чистое белье и сам разделся. Жена, очнувшись, хотела войти к нему. Он громко крикнул по-французски;

– Не входите. У меня люди.

Пушкин велел унести окровавленное белье и одежду, убрать следы крови на полу и только тогда позвал жену. Она вбежала потрясенная и с плачем бросилась к постели.

Он гладил ее волосы.

– Не пугайся, – говорил он. – Видишь, я жив, и ты со мной. Не беспокойся. Ты ни в чем не виновата.

В это время явился Плетнев, старый друг Пушкина, звать его к себе. Была среда, приемный день Плетнева.

– Нет уж, сегодня я к тебе не попаду, – пошутил поэт.

Между тем Данзас отправился за доктором. Он поехал к знаменитому хирургу Арндту, лейб-медику (царскому доктору), который жил в двух шагах, на Миллионной. Арндта не было дома. Оставив ему записку с настоятельной просьбой приехать поскорее к Пушкину, он поспешил к другому известному хирургу, Саломону. И этого нет дома. А между тем было уже около шести вечера, темнело, ламповщики зажигали фонари. Целых полтора часа рана Пушкина оставалась без перевязки.

– К кому мне еще обратиться? – спросил Данзас в тревоге. Ему дали адрес доктора Персона. Оставив Саломону записку, он помчался к Персону. Нет дома. Было обеденное время, и врачи неохотно вставали из-за стола. Ни Саломон, ни Персон не знали Пушкина.

– Что же мне делать? – в отчаянии говорил Данзас. Вышла жена Персона.

– Ви можете Воспитательный дом ехать, – сказала она. – Ви там доктор найдете, верно.

Данзас погнал извозчика в Воспитательный дом, на Мойку.

– Гони, не жалей, – кричал он. – Дело идет о жизни!

Он не раз видел, как люди умирали от потери крови в течение часа. Он знал хорошо, как опасна рапа в живот.

У ворот Воспитательного дома Данзас встретил доктора Шольца. Узнав, в чем дело, Шольц сказал: "Я акушер и тут полезен быть не могу. Но я тот же час приглашу вам хирурга".

Было уже четверть седьмого.

Попросив Шольца не терять ни минуты, Данзас возвратился к Пушкину. Он нашел раненого бодрым, почти веселым. Жена сидела у его изголовья на медвежьей шкуре, прижавшись лицом к его плечу.

Вскоре явился Шольц вместе с хирургом Задлером, который уже час тому назад успел перевязать рану Дантесу. Пушкин велел жене выйти. Доктора осмотрели рану, наложили повязку. Задлер отправился домой за инструментами. Провожая его, Данзас спросил, насколько опасна рана.

– Пока еще ничего нельзя сказать, – ответил тот.

Между тем, акушер, на такой же вопрос Пушкина, ответил без церемоний:

– Не могу скрыть, что рана ваша опасная.

- Скажите мне, смертельная?

– Считаю долгом вам этого не скрывать.

В настоящее время ни один врач не дал бы такого прямолинейного ответа. Слишком хорошо известно, насколько важно поддерживать в больном бодрость и надежду до последней минуты.

– Благодарю. Вы поступили, как честный человек, – сказал Пушкин. – Мне надобно устроить свою семью. Но не говорите другим.

– Не пожелаете ли вы видеть кого-либо из близких приятелей? – спросил добросовестный немец.

Пушкин огляделся, как будто прощаясь с книжными полками, окружавшими диван с трех сторон.

– Прощайте, друзья! – произнес он. И потом обратился к Шольцу с некоторой досадой:

– Разве вы думаете, что я и часу не проживу?

– О нет, – отвечал, не смущаясь, Шольц. – Но я полагал, что вам приятно кого-нибудь из них видеть. Господин Плетнев здесь.

– Да. Но я хотел бы Жуковского.

За Жуковским послали.

Наталия Николаевна Пушкина. С акварельного портрета Гау.

В это время приехала Вяземская, давний и близкий друг Пушкину. Ее дочь получила извещение о дуэли от жены Дантеса.

Все с нетерпением и надеждой ждали Арндта. Вяземская послала за ним свою карету.

Между тем возвратился Задлер, а вслед за ним явился, наконец, и Арндт. Врачи исследовали рану Пушкина зондом. Пушкин просил знаменитого хирурга откровенно сказать свое мнение. Лейб-медик отвечал уклончиво.

– Какой бы то ни был ответ меня испугать не может, – настаивал Пушкин. – Мне же необходимо знать наверное, чтобы успеть сделать нужные распоряжения.

– Коли так, то я должен сказать, что рана ваша очень опасна и что к выздоровлению вашему я почти не имею надежды.

В те времена полагалось к умирающим звать священника. Тем более это требовалось от поэта, который слыл вольнодумцем. Арндт по поручению царя убеждал Пушкина не нарушать обычая. Но поэт не соглашался. Лейб-медик сказал, что обязан будет обо всем доложить царю, и удалился, распорядившись о лечении.

Он уже вышел в переднюю, когда Пушкин велел вернуть его.

– Попросите царя за Данзаса, – сказал он. – Он мне брат. Он не мог отказаться... Я схватил его на улице.

Уходя, Арндт сказал Данзасу:

– Штука скверная. Он умрет непременно.

Около полуночи Арндт возвратился. На этот раз он привез записку от царя, которую велено было прочесть Пушкину с глазу на глаз и вернуть царю.

В этой записке царь обещал обеспечить жену и детей умирающего при условии... Одно из условий состояло в том, чтобы к Пушкину позвали священника.

Сопротивляться воле царя умирающему было трудно. Денег у него в доме было всего три 25-рублевых бумажки. А долгов за ним было свыше 100 000. Он и то боялся, что жену сживут со свету после его смерти; что же будет с ней и с четырьмя маленькими детьми, если он умрет, не помирившись с царем? Даже на смертном доже у поэта не было воли. Ему не давали умереть так, как он хотел. Железная рука царя держала его за горло до самого последнего вздоха. Делать было нечего. Пушкин согласился на все условия: он позволил позвать священника, велел вынуть из ящика какую-то бумагу и сжечь ее тут же, у него на глазах, и не сказал ничего о том, что было причиной его гибели.

Если бы Пушкину немедленно сделали операцию, и притом такую, какие делают в наше время, когда хирургия достигла высокого уровня, – Пушкина, может быть, удалось бы спасти. Но тогда производить операцию в области живота было немыслимо, так как медицина познала ни наркоза, ни обеззараживающих средств и не имела никакого понятия об инфекции.

Пушкину грозило неизбежное воспаление брюшины (перитонит). Вопрос был только в том, ограничится ли оно участком брюшины или разольется по всей брюшной полости. Случилось самое худшее. Воспаление у него сделалось жестокое, – не только общее, но и скоротечное, с заражением крови, – и вызвано оно было, вероятнее всего, зондированием; зонд, который не был подвергнут дезинфекции после осмотра других больных, мог оказаться смертоноснее пули. Впрочем и лечили Пушкина плохо даже по условиям медицины того времени. Ошибка Арндта, который не распознал повреждения крестцовой кости, причинила раненому такие адские мучения, что присутствовавшие не помнили себя от ужаса. Все были уверены, что он умирает.

Как только боли приутихли, – едва дыша, без сил, Пушкин захотел проститься с женой, детьми, друзьями. Только теперь он позволил осторожно сказать жене об опасности своего положения.

– Иначе ее надежду перетолкуют как равнодушие, – объяснил он.

– Арндт меня приговорил, – сказал он ей, нежно утешая ее. Потом он благословил детей – старшему шел в это время 5-й год, младшей было 8 месяцев.

Вяземскому он сказал: "Будь счастлив", Вьельгорскому: "Я любил тебя".

Арндт был убежден, что Пушкин не проживет дня. Но к вечеру, после пиявок (которые надо было применить на сутки раньше), ему стало лучше. Может быть энергичное лечение еще теперь могло бы спасти жизнь поэта. Но ничего не было сделано, чтобы поддержать сердце, надорванное потерей крови и жестокими мучениями. Ночь была тяжелая. Умирающий изнывал от тоски и несколько раз опрашивал:

– Долго ли мне так мучиться? Пожалуйста, поскорей.

С утра третьего дня (10 февраля по новому стилю) для всех стало ясно, что он умирает. Только жена до последней минуты не хотела верить. "Ты будешь жить!– твердила она. – Что-то говорит мне, что ты будешь жить". Но порой и она приходила в отчаянье, винила себя в случившемся, билась в припадке, рыдала. Умирающий посылал друзей утешать ее. Больше всего он печалился о том, что ей могут поставить в вину его дуэль.

– Бедная! Ее заедят, – говорил он.

Пушкин на смертном одре. Рисунок с натуры Мокрицкого.

Неожиданно он попросил моченой морошки, которую всегда любил, и сказал:

– Пусть жена покормит.

Она опустилась перед ним на колени и стала кормить его с ложечки, обрадованная его просьбой.

– Вот и хорошо. Вот и прекрасно, – сказал он, сделав два-три глотка, и отослал ее. Она вышла уверенная, что он поправляется. Это было за четверть часа до смерти. После ее ухода он сказал:

– Кончено...

– Что кончено? – спросили его.

– Жизнь.

Последние слова его были:

– Тяжело дышать. Давит.

Дыхание его становилось все слабее, все реже. Вот еще вздох, еще и... Все, замирая, ждали, но так и не дождались нового вздоха.

Пушкин умер в 2 часа 45 минут дня.

3

Весть о дуэли и ранении Пушкина распространилась по Петербургу с необыкновенной быстротой. Уже на следующий день после дуэли

так много знакомых и незнакомых приходило и присылало узнать о состоянии поэта, что пришлось закрыть доступ в квартиру через прихожую, которая примыкала непосредственно к кабинету, где лежал умирающий, и проделать для посетителей боковой проход через чулан и кладовую. Приходивших было столько, что слугам было велено пускать только друзей.

Пришлось вывешивать на улице бюллетени о положении раненого; это делалось впервые в России. У подъезда стеной стояла толпа, с волнением и тревогой ожидая известий и осаждая всех выходивших из квартиры. Нанимая извозчиков, говорили только: "К Пушкину".

Сочувствие к поэту, негодование против убийцы было всеобщим. У кого поднялась рука на Пушкина! На Пушкина... Есть на земле люди, которые должны быть святыней для всех и каждого. Жизнь Пушкина принадлежала всей России, всему народу.

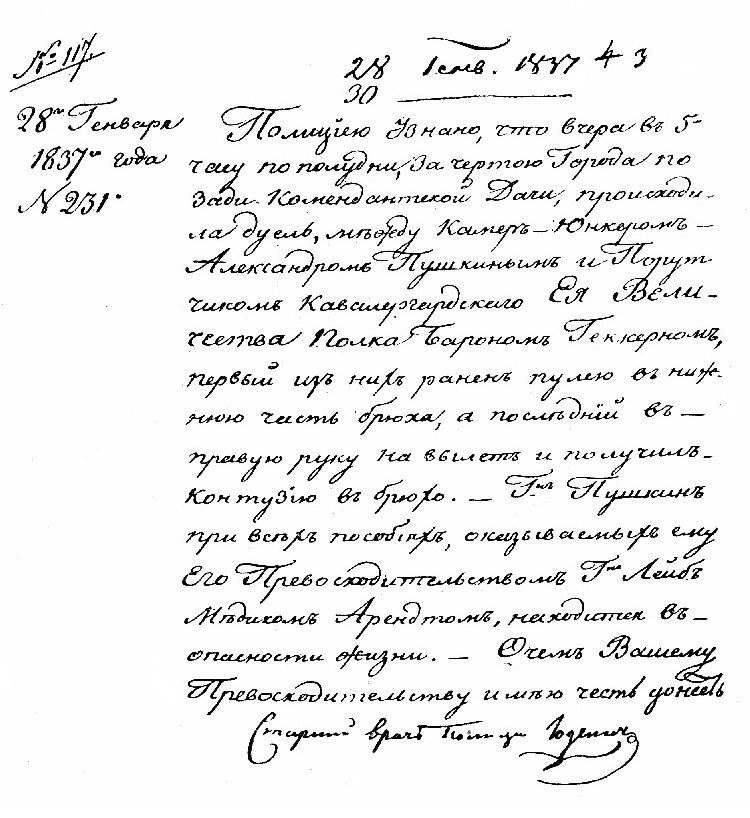

Полицейское донесение о дуэли Пушкина.

Из уст в уста передавалась история столкновения Пушкина с кавалергардским офицером, выходцем из Франции – Дантесом.

Рассказывали, что Дантес добивался любви Наталии Николаевны Пушкиной, жены поэта, а усыновивший Дантеса голландский посланник, барон Геккерн, уговаривал ее бросить мужа.

Рассказывали, что и Геккерну и Дантесу покровительствовала высшая знать. Это они, придворные интриганы и досужие клеветники, распускали о Пушкине темные слухи и сплетни, травили его, подстрекали к дуэли анонимными письмами.

Шефу жандармов – Бенкендорфу – все было известно заранее. Он был предупрежден о дуэли, о том, что она должна состояться на Черной речке, а послал жандармов в Екатерингоф, будто бы по ошибке. Так говорили люди, собиравшиеся под окнами квартиры, в которой умирал Пушкин.

Два дня Пушкин лежал в гробу, и доступ в квартиру к нему по старому русскому обычаю был открыт для всех. За эти дни – 11-го и 12-го февраля – несколько десятков тысяч человек пришло поклониться ему.

В безропотной тишине, которая царила в те годы, эта стихийная массовая манифестация казалась почти мятежом. "Если бы в России была возможна революция, она вспыхнула бы из-за гибели Пушкина" – таково было впечатление иностранца в эти дни.

Никто не ожидал, что гибель Пушкина вызовет такую бурю, – ни враги, ни друзья. Царь и придворные целиком осуждали Пушкина. Весь высший свет наперерыв спешил в голландское посольство поздравить убийцу Пушкина со счастливым исходом дуэли. Но уже через два дня всем сторонникам Дантеса пришлось отказаться от сочувствия к блестящему молодому французу и его приемному отцу-голландцу. Сам царь, как ни возмущен он был всеобщим проявлением сочувствия к Пушкину, не посмел подавить это стихийное движение силой. А между тем оно принимало явно противоправительственный характер. Оставалось одно – взять дело в свои руки, отстранить от него широкие круги общества.

На 13-е февраля было назначено отпевание в Исаакиевской церкви при Адмиралтействе. Были разосланы приглашения от имени вдовы. Студенты собирались явиться к выносу, отпрячь лошадей и везти колесницу с гробом поэта до места погребения. Предполагались речи, венки, депутации. В глазах царя это было бунтом.

В ночь на 13-е на квартиру Пушкина явились жандармы с повелением немедленно перенести гроб в Конюшенную (придворную) церковь.

Ближайшие друзья поэта – Жуковский, Вяземский, Вьельгорский, Тургенев и немногие другие – под конвоем полиции сопровождали гроб. На следующий день состоялось торжественное отпевание в присутствии всего двора, высших сановников, дипломатического корпуса, Академии Наук, а также писателей и друзей, приглашенных еще раньше вдовой Пушкина. Огромная площадь перед церковью была запружена народом. Это были почести, небывалые в России! Надменные придворные, свысока относившиеся к поэту при его жизни, а теперь явившиеся к нему на поклон по обязанности, с недоумением и даже испугом увидели, что все их титулы, чины и милости, полученные из царских рук, – ничто перед славой убитого поэта!

Особенно торжественно и трогательно было прощание с телом. Один за другим поднимались друзья и соратники поэта к гробу для последнего целования – Жуковский, Крылов, Вяземский, Тургенев, Одоевский, Плетнев, Краевский и многие, многие другие. Они вглядывались в последний раз в любимые черты поэта и целовали его в губы, в лоб, в руку. Потом гроб закрыли – и лицо Пушкина исчезло навсегда. Все теснились к гробу, желая нести его на руках. Нести было недалеко. Малиновый гроб только мелькнул в глазах многотысячной толпы, сгрудившейся на огромной площади, и скрылся во дворе церкви. Там его поставили в подвал.

В тот же день были объявлены "царские милости" семейству поэта: уплачены были долги, назначена пенсия вдове и детям, принято на казенный счет издание собрания сочинений Пушкина в пользу семьи.

Все это было только лицемерием. Николай не умел ценить поэта при жизни и не был опечален его гибелью. Но он боялся его влияния и его славы даже после смерти.

Маска, снятая с Пушкина после его смерти.

Пушкин выразил когда-то желание быть похороненным в деревне. Царь воспользовался этим, чтобы избежать торжественных похорон в столице. Было решено похоронить Пушкина в Святогорском монастыре, в нескольких километрах от Михайловского. Сопровождать гроб был назначен А. И. Тургенев, в качестве старого друга Пушкина и приятеля его отца.

В ночь на 15-е февраля у гроба Пушкина сошлись в последний раз его верные друзья – Жуковский, Вяземский, Вьельгорский, Тургенев. Отслужили краткую панихиду. Гроб вынесли из подвала, заколотили в ящик. Вяземский положил туда же свою перчатку – средневековые рыцари делали это, давая клятву отомстить за убитого друга.

Об этом немедленно было донесено царю. Пушкин, и мертвый, был окружен шпионами и жандармами.

Ящик поставили на сани, покрыли рогожей, обвязали, как поклажу, чтоб и виду не показать, что везут гроб. Рядом сел верный камердинер Никита. Двадцать пять лет тому назад он же сопровождал маленького Пушкина, когда тот покинул родной дом, отправляясь в Лицей на новую самостоятельную жизнь.

Странный погребальный поезд тронулся в час ночи: впереди ехал жандармский капитан с фельдъегерем, затем сани с гробом и возок Тургенева.

Вот сани завернули за угол, столб снежной пыли взметнулся в лунном свете и пропал.

Пушкин, наконец, покинул Петербург, который он так любил и так ненавидел. Только в гробу вернулся он в деревню, куда в последние годы тщетно рвался.

Фельдъегеря гнали тройки вскачь. Утром, на одной из почтовых станций по дороге на Псков, жена профессора Никитенко, возвращавшаяся в Петербург, увидела во дворе жандармов, хлопотавших у саней.

– Что это? – опросила она ямщика.

– А бог его знает, – ответил ямщик. – Вишь, какого-то Пушкина убили, вот и мчат его в соломе и рогоже, проста господи, как собаку.

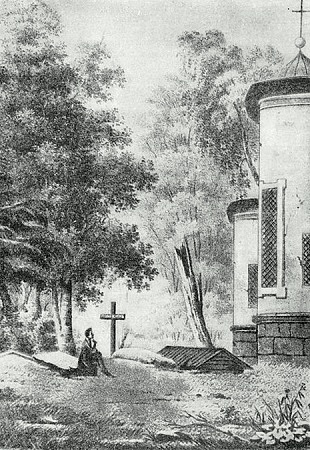

Литография Клюквина по рисунку Соколова могилы Пушкина.

К вечеру 16-го доскакали до Пскова. Тургенев был снабжен бумагами, в которых предписывалось оказывать ему всяческое содействие. К тому же он лично знал псковского губернатора. Он поехал прямо к нему. Вслед за Тургеневым к губернатору прискакал чиновник III отделения с секретным предписанием не оказывать телу Пушкина никаких особых почестей, не допускать никаких встреч и манифестаций и отслужить только панихиду на могиле. Даже губернатор был смущен таким лицемерием и трусостью правительства.

В ту же ночь поскакали дальше. Гнали так, что одна из лошадей под гробом пала в дороге. К часу дня Тургенев был уже в Тригорском, где его встретили, как родного. К вечеру туда прибыли и сани с гробом.

Нe такой встречи с Пушкиным ждала хозяйка Тригорского, старый и преданный друг поэта, Прасковья Александровна Осипова. Она ждала его в течение всей осени. Он обещал приехать к ней непременно.

Осипова послала своих людей в Святогорский монастырь рыть могилу. Это было нелегкое дело: земля глубоко промерзла. Рыть велели рядом с могилой матери Пушкина, которую поэт похоронил здесь десять месяцев тому назад. Рыли всю ночь. На утро, после панихиды, гроб опустили в могилу. При этом присутствовали только Тургенев, Осипова, жандарм, уездный исправник и несколько дворовых крестьян Пушкина из села Михайловского. Какие уж тут манифестации! Тургенев взял с могилы на память горсть земли.

Так был погребен Пушкин.

Через десять дней после этого вдова поэта с детьми и сестрой тоже покинула Петербург, уехав на два года в деревню к брату. Говорили, что это было сделано по совету поэта, но вернее – такова была воля царя. Квартира Пушкиных была сдана, вещи сложены в кладовых Гостиного Двора. Кое-что было роздано друзьям на память. Данзас получил кольцо с бирюзой, Нащокин – архалук поэта, Даль – перстень с изумрудом, Вяземский – письменный стол, Жуковский – перстень, который Пушкин называл своим талисманом и о котором он написал стихи. Жуковскому же достался сюртук, в котором поэт стрелялся, – правая пола его была прострелена; Краевский получил палку с вделанной в нее пуговицей Петра Великого и т. д.

Из этих вещей мало что сохранилось до наших дней. Данзас потерял свое кольцо, снимая перчатку как-то зимой; оно упало в снег, и он не мог его отыскать. Жуковский отдал свой перстень И. С. Тургеневу, а тот – в пушкинский музей при Лицее. Но и там перстень не сохранился. Сюртук Жуковский передал Далю, а Даль Погодину. Все эти драгоценные сувениры затерялись. Обстановка потом была перевезена в Михайловское и там сгорела. Сохранились только: конторка, чернильница с фигуркой негра (новогодний подарок Нащокина к 1835 г.), шашки, трубка (без чубука), настольная лампа (масляная), письменный стол и жилет с отверстием, пробитым пулей. Сохранилась и почти вся библиотека поэта.

Большая часть вещей, окружавших Пушкина, исчезла. Но нужно было сберечь самое драгоценное – творческое наследство поэта и его память. Уже на следующий день после дуэли царь вызвал к себе Жуковского и велел ему тотчас по смерти Пушкина запечатать двери в кабинет, чтобы затем разобрать его бумаги. При этом он заявил "великодушно", что разрешает ему уничтожить все, могущее повредить памяти Пушкина.

Однако, когда Жуковский хотел приступить к делу, к нему был приставлен, якобы в "помощь", жандармский генерал, который должен был доложить Бенкендорфу обо всем "заслуживающем внимания", даже в частной переписке поэта. Жуковскому пришлось проявить много твердости, настойчивости и хитрости, чтобы спасти от жандармских лап рукописи поэта. Приходилось бороться и за спасение людей, которые когда-то писали Пушкину, не предполагая, что письма их станут известны шефу жандармов и царю. Просто удивительно, как удалось Жуковскому сохранить, например, Дневник Пушкина, шифрованные куски 10-ой главы "Онегина" и другие бумаги, которые были бы, конечно, конфискованы и сожжены, будь они прочитаны сколько-нибудь внимательным взглядом. Много пришлось друзьям Пушкина бороться и за позволение напечатать еще неизданные его вещи и за то, чтобы оградить память поэта от клеветы. Царь запретил печатать что-либо о гибели Пушкина и даже упоминать о дуэли, так что, кроме кратких извещений о смерти поэта, в газетах и журналах ничего не появилось. Между тем дуэль вызвала всевозможные толки, оскорбительные для жены Пушкина и даже для него самого. Всеобщий порыв в защиту поэта воодушевил его друзей на тяжбу с правительством и светом. Главную роль здесь взял на себя Вяземский, написавший обстоятельные и продуманные письма разным лицам в Москву и за границу. Письма эти распространялись затем во множестве копий в разных концах страны. Эту великую тяжбу продолжали и следующие поколения.

Смерть Пушкина была событием большого исторического значения. Она подняла бурю негодования, которая вымела вон из России

Дантеса и голландского посланника и заставила склониться перед прахом и славой поэта не только великосветские и придворные круги,

враждебные ему, но и самого Николая. Она показала впервые, что поэт – большая общественная сила. Она обнаружила, что Пушкин принадлежал

и будет принадлежать не узкому аристократическому кругу, а миллионам людей, всей грамотной России.