Сила гнева (о М. Е. Салтыкове-Щедрине)

1. Находка

К крестьянке Прасковье Грязновой, работавшей когда-то в имении Салтыковых, приезжих ученых привела учительница. Жила Грязнова в покосившейся избе – бывшей барской бане.

К крестьянке Прасковье Грязновой, работавшей когда-то в имении Салтыковых, приезжих ученых привела учительница. Жила Грязнова в покосившейся избе – бывшей барской бане.

Ученые стали расспрашивать старушку, не осталось ли у нее каких-нибудь бумаг от старых помещиков.

– Бумаги-то есть, – нехотя выговорила старушка. – Много их было когда-то.

Понемногу она разговорилась. Как же, покойный Евграф Васильевич – он ведь зятем ей приходился. Вот когда сгорел барский дом, пришел он к ней и попросил принять на хранение целый ворох бумаг – все, что уцелело от пожара. "Вы, – сказал, – матушка, берегите их. Эти бумаги большую ценность имеют: тут и Михаила Евграфовича, дяди моего, есть рука. А дядя мой – он был великим человеком".

Ученые переглянулись. Сюда, в село Спас-Угол, бывшего Калязинского уезда, бывшей Тверской губернии, они приехали, чтобы найти остатки семейного архива великого русского писателя.

– Ветхие были бумаги, – продолжала Грязнова. – На оклейку и то не годились. Ну, конечно, сперва берегла их. А потом думаю: что им лежать без толку? Ну и пустила их в дело. Иной раз на газеты сменяешь, газета – она для оклейки способней. А потом не стала: обманул тут меня один, приехал какой-то, не здешний, забрал много разных бумаг, обещал газет прислать, да так ничего и не прислал. Ну, на топку-то эти листочки годились. Дров никак не напасешься. Если б вы не приехали, я бы и все сожгла. Листочки, которые получше, посохраннее были, те на оклейку пошли, – добавила Прасковья Грязнова и указала на стены.

На стенах и на потолке налеплены были в несколько слоев листы почтовой бумаги, закопченные, засиженные мухами. И первое, что бросилось в глаза ученым, – ровный и острый почерк, знакомая рука Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Строки местами читались ясно, местами смутно проступали сквозь заскорузлый клейстер.

Хозяйка не сразу согласилась разрешить приезжим отклеить драгоценные листки. Она объясняла, как трудно ей было оклеить избу:

– Стены щелястые: как налепишь, так бумага и лопнет. Ну, разве что оклеите заново газетами, – сдалась она, наконец.

Учительница тут же сбегала в школу и приволокла пачку старых газет и журналов. Тетка Прасковья смягчилась, и сама вскипятила воды. Долго и бережно отпаривали ученые от стен и от потолка лист за листом. Они не могли утерпеть и тут же читали полуистлевшие письма.

С потолка ученые отклеили письмо, написанное сатириком из Царскосельского лицея, когда ему было тринадцать лет, – единственное детское письмо Щедрина:

"...У меня из ученья и поведенья по 8-ми в результатах, но, любезные родители, я из ученья при конце курса буду непременно третьим или вторым, потому что я был сначала 16-м и вдруг в один месяц перегнал 4-х..."

Перебивая друг друга, ученые спешили разобрать выцветшие слова: "Берите, любезные родители, "Библиотеку для чтения" за 1839 год, еще если можете берите..."

Эти строки были в самом низу страницы; тут стоял крестик и приписка, вверх ногами, сделана была на верхнем поле листка и сбоку, под таким же крестиком:

"Сын Отечества" – 40 рублей и "Отечественные Запи..." (тут несколько букв стерлось, после пропуска стоял ноль).

– "Записки" 50 рублей! – догадались ученые и разобрали дальше: "Эти журналы не хуже Библиотеки. "Московский наблюдатель" поправился: вместо 20 книжек выходит 12-ть и стоит 45 рублей. Прощайте, любезные родители, остаюсь сын ваш, Салтыков".

Несколько минут ученые молчали.

– Подумать только! – сказал один из них. – Ведь мальчику было тогда тринадцать лет. А он уже не только читал журналы, он судил об их качестве! Что значит фраза: "Московский наблюдатель" поправился"? Это письмо датировано 1839 годом. А в 1838 году этот журнал взял в свои руки Белинский. Значит, мальчик заметил, что изменилось направление журнала?

Приезжие сумели завоевать доверие тетки Прасковьи. Они не пожалели для нее газет. И хозяйка, окончательно побежденная, приволокла с сеновала "остатки бумаг". Среди них оказались двадцать два письма Щедрина, целая груда писем матери и отца, теток, братьев, сестер и жены писателя; письма, прошения, завещания, приказы управляющим и другие документы.

2. Детство

Долго изучали биографы Щедрина эти листки, выцветшие, залепленные мукой, покрытые плесенью. Тем драгоценней были эти спасенные чудом бумаги, что мало сохранилось сведений о детстве и юности писателя. Известно было и раньше, что в своих книгах – в "Пошехонской старине", в "Господах Головлевых" – Щедрин нарисовал картины собственного детства, незабываемые портреты своих родных. Теперь биографы могли сопоставить художественное изображение, сделанное писателем, с подлинными документами, с точными фактами о жизни семьи Салтыковых. И они убедились, что Щедрин описал в этих книгах свое детство правдиво и точно.

Это было страшное детство. Оно навсегда запечатлелось в памяти писателя, и уже перед смертью, стариком, он описал его в "Пошехонской старине".

Господский дом стоял на пригорке. Дом был неуклюж и больше всего походил на комод. В нижнем этаже расположены были мастерские и кладовые; два верхних этажа занимали господа. Вокруг дома в беспорядке стояло несколько флигелей, где жила дворовая прислуга. При доме были сад, огороды и оранжереи. Деревья в саду всегда подстригались, так что тени почти не бывало и гулять в саду не хотелось. Урожай фруктов и ягод был так велик, что во время сбора весь дом превращался в фабрику, где ягоды перебирали, сушили, варили, приготовляли сиропы, наливки, настойки. Но даже господа почти не ели свежих фруктов и ягод, считая их большим лакомством. И пуще всего заботило помещицу, как бы "подлянки" – крепостные девушки – не ели ягод во время сбора. Наконец, вся масса ягод и фруктов была переработана, варенье размещено по погребам и кладовым. Эти чудовищные запасы расходовались в течение года так же скупо, как свежие ягоды, и то лишь тогда, когда все начинало плесневеть, портиться.

Дом был просторен, но большие светлые комнаты считались парадными, а дети – их было много – постоянно теснились: днем – в небольшой классной комнате, а ночью – в общей детской, "тоже маленькой, с низким потолком и в зимнее гремя, вдобавок, жарко натопленной". Дети спали на кроватях, а няньки – здесь же, на полу, на войлоке. Кровати кишели клопами, блохами, по комнате бегали тараканы. В окнах не было форточек, комнаты никогда не проветривались, свежего, чистого воздуха боялись: как бы не простудиться.

Одевали детей плохо. Обычно платья перешивались по многу раз из старья и переходили от старших к младшим. Белье меняли редко. Няньки были одеты в какую-то невообразимую вонючую рвань. Няньки в этом доме менялись часто. Барыня, разгневавшись, прогоняла их, кроме того она опасалась, как бы няньки не разленились в безделье. Дети не успевали привыкнуть к нянькам. Они не знали ни простой, мягкой ласки, ни чудесных русских сказок.

Кормили детей очень скудно. Рано утром – чашка чаю со снятым, синим молоком (а на скотном дворе стояло триста коров!), к чаю – кусочек хлеба. До обеда дети едва дотягивали. В два часа все жадно устремлялись в столовую. Но обед состоял главным образом из остатков, невкусных и несвежих. Да и этой еды было так мало, что дети вставали из-за стола немногим менее голодные, чем были до обеда. Мучительней всего был самый способ распределения пищи:

"Дети в нашей семье (впрочем, тут я разумею, по преимуществу, матушку, которая давала тон всему семейству) разделялись на две категории: на любимых и постылых, и так как высшее счастье в жизни полагалось в еде, то и преимущества любимых над постылыми проявлялись главным образом за обедом. Матушка, раздавая кушанья, выбирала для любимчика кусок и побольше и посвежее, а для постылого – непременно какую-нибудь разогретую и выветрившуюся чурку. Иногда, оделив любимчиков, она говорила постылым: "А вы сами возьмите!" И тогда происходило постыдное зрелище борьбы, которой предавались голодные постылые.

Матушка исподлобья взглядывала, наклонившись над тарелкой и выжидая, что будет. Постылый, в большинстве случаев, чувствуя устремленный на него ее пристальный взгляд и сознавая, что это предоставление свободы в выборе куска есть не что иное, как игра в кошку и мышку, самоотверженно брал самый дурной кусок.

– Что ж ты получше куска не выбрал? Вон сбоку, смотри, жирный какой! – заговаривала матушка притворно-ласковым голосом, обращаясь к несчастному постылому, у которого глаза были полны слез.

"...если в супе попадался таракан, старика заставляли тут же разжевать и проглотить его".

Кукрыниксы.

– Я, маменька, сыт-с! – отвечал постылый, стараясь быть развязным и нервно хихикая.

– То-то сыт! А губы зачем надул? Смотри ты у меня! Я ведь насквозь тебя, тихоня, вижу!

Но иногда постылому приходила несчастная мысль побравировать, и он начинал тыкать вилкой по блюду, выбирая кусок получше. Как вдруг раздавался окрик:

– Ты что это разыгрался, мерзавец! Ишь новую моду завел, вилкой по блюду тыкать! Подавай сюда тарелку!

И постылому накладывалась на тарелку уже действительно совсем подожженная и не имевшая ни малейшей питательности щепка".

В то же время дети отлично знали, что на погребах стоят свежеприготовленные кушанья на случай приезда гостей. Кушанья обычно стояли по нескольку дней, затем начинали портиться и тогда уже выдавались к столу.

В основе всей этой тяжкой скупости и изнурительного скопидомства лежало одно стремление – сколотить капитал.

Об этом говорили откровенно и с вожделением. Говорили с утра до ночи, во всех углах дома. "Ты думаешь, как состояния-то наживаются?" – это было основным помыслом, основным содержанием жизни. Во всех подробностях рассказывались бесконечные истории о том, как наживались окрестные помещики. Одни всегда наживались за счет других, и при этом наживавшийся человек считался "умницей" и "шельмой", а пострадавший был "дураком" и "простофилей".

Конечно, и детские разговоры отражали эту всеобщую страсть. Как растет родительское имение, как поделит его маменька между детьми, что кому достанется – эти вопросы больше всего волновали ребят – и постылых и любимчиков. Постылые ожидали грядущих несправедливостей, их грызла зависть к любимчикам маменьки. В "Пошехонской старине" самый постылый из всех, брат Степан, говорит:

"– Вот увидите: отвалит она мне вологодскую деревнюшку в сто душ и скажет: пей, ешь и веселись! И манже, и буар, и сортир – все тут!

– А мне в Меленках деревнюшку выбросит! – задумчиво отзывалась сестра Вера. – С таким приданым кто меня замуж возьмет?

– Нет, меленковская деревнюшка – Любке, а с тебя и в Ветлужском уезде сорока душ будет!

– А, может, вдруг расщедрится – скажет: и меленковскую и ветлужскую деревни Любке отдать! Ведь это уж в своем роде кус!

– Кому-то она Бубново с деревнями отдаст? Вот это так кус! Намеднись мы ехали мимо: скирдов-то, скирдов-то наставлено! Кучер Алемпий говорит: "Точно Украйна!"

– Разумеется, Бубново – Гришке! Не даром он матери на нас шпионит. Тебе, что ли, Гришка-шпион?

– Я всем буду доволен, что милость маменьки назначит мне, – кротко отвечает Гриша, потупив глазки".

Постепенно дети подрастали – их надобно было учить. И здесь соблюдалась строжайшая экономия. Была одна классная комната и одна учительница на детей разного возраста. Главным предметом педагогического воздействия были телесные наказания. Секли, правда, редко и уж за очень большую провинность, но колотушки, толчки, щипки сыпались так обильно, что часто уши детей превращались в сплошные болячки, а во время уроков дом беспрестанно оглашался стонами и ревом.

Если так обращались с детьми, то каким же издевательствам подвергались крепостные! Тут не было разбора, всем доставалось одинаково: женщинам и мужчинам, молодым и пожилым. Старому, полуслепому повару часто объявляли, что "недосол на столе, а пересол на спине", а если в супе попадался таракан, старика заставляли тут же разжевать и проглотить его.

"...привязанная локтями к столбу, стояла девочка..." Кукрыниксы.

Только садовник мог не бояться порки. Он был куплен специально для разведения и сохранения барских фруктов и ягод, и маменька остерегалась бить его. Она заплатила за него довольно дорого, и ей не было расчета ради минутного каприза "ухлопать" затраченный капитал.

Может быть, наибольшим зверством отличались наказания, которым подвергались несчастные крепостные ребятишки.

Однажды маленький Миша Салтыков поехал с матерью к тетеньке. Тут он увидел такую страшную картину, что она врезалась ему в память на всю жизнь:

"У конюшни, на куче навоза, привязанная локтями к столбу, стояла девочка лет двенадцати и рвалась во все стороны. Был уже час второй дня, солнце так и обливало несчастную своими лучами. Рои мух поднимались из навозной жижи, вились над ее головой и облепляли ее воспаленное, улитое слезами и слюною лицо. По местам образовались уже небольшие раны, из которых сочилась сукровица. Девочка терзалась, а тут же, в двух шагах от нее, преспокойно гуторили два старика, как будто ничего необыкновенного в их глазах не происходило.

Я сам стоял в нерешимости перед смутным ожиданием ответственности за непрошенное вмешательство, – до такой степени крепостная дисциплина смиряла даже в детях человеческие порывы. Однако ж сердце мое не выдержало; я тихонько подкрался к столбу и протянул руки, чтобы развязать веревки.

– Не тронь... тетенька забранит... хуже будет! – остановила меня девочка. – Вот лицо фартуком оботри... Барин!.. Миленький!

И в то же время сзади меня раздался старческий голос:

– Не суйся не в свое дело, пащенок! И тебя к столбу тетенька привяжет!"

Когда много лет спустя Салтыков в "Пошехонской старине" изображал эти картины, у него вырвался крик отчаяния и протеста:

"Кто поверит, что было время, когда вся эта смесь алчности, лжи, произвола и бессмысленной жестокости, с одной стороны, и придавленности, доведенной до поругания человеческого образа, – с другой, называлась... жизнью?!"

3. Царское село

19 октября – это был священный день для Пушкина – годовщина Царскосельского лицея. Через всю свою жизнь поэт пронес любовь к лицею, о котором сказал он однажды:

"Куда бы нас ни бросила судьбина

И счастье куда б ни повело,

Все те же мы: нам целый мир чужбина;

Отечество нам Царское село".

Через всю свою жизнь он пронес любовь к "друзьям своей души": Кюхельбекеру, Пущину, Дельвигу. За несколько месяцев до смерти, в октябре 1836 года, он снова вспомнил друзей юности и счастливые дни лицея:

"Всему пора: уж двадцать пятый раз

Мы празднуем лицея день заветный.

Прошли года чредою незаметной,

И как они переменили нас!"

За четверть века переменился и лицей. Это увидел Щедрин, поступивший в Царскосельский лицей в 1839 году. Ничего здесь не осталось от прежнего вольного духа. Давно Аракчеев превратил лицей в военное учебное заведение.

Теперь не было ни Куницына, ни Малиновского, ни Энгельгардта. Щедрина встретил директор – генерал Гольдгойер, невежественный солдат, который заботился только о том, чтобы в лицее была строгая военная дисциплина. С воспитанниками он держал себя сухо и резко, по-солдатски; телесные наказания были единственным способом воспитания, который он признавал. Правой рукой его был шпион и доносчик Оболенский, у которого был один только талант – подслушивать за дверьми.

Переменились не только преподаватели лицея, переменились и воспитанники.

Сейчас лицей готовил для николаевской России министров, сенаторов и посланников.

Из альбома лицейских карикатур. Карикатура на лицейское начальство и профессоров.

Не вопросы литературы, морали, философии волновали сверстников Салтыкова. Они заняты были мыслями о будущей карьере, о сытом благополучии:

"В мое время последние месяцы в закрытых учебных заведениях бывали очень оживленны... – вспоминал Салтыков. –

Во всех углах интерната раздавалось:

– Ты куда?

– Разумеется, в министерство иностранных дел.

– Нас, брат, там не совсем-то долюбливают...

– У меня дядя там, он похлопочет... А ты куда?

– Я... в департамент полиции исполнительной...

Или:

– Тебе сколько родители на житье назначают?

– Мне... две тысячи...

– А мне пятнадцать!

Наконец:

– Ты у кого платье заказываешь?

– У Сарра, а белье – у Лапретра. А ты?

– Я – у Клеменца..."

В такой обстановке не завязывалось тесных, дружеских связей. Лицей растил будущих бюрократов, стяжателей, людей, лишенных и смелости мысли и силы чувств.

Одну только традицию сохранил лицей с пушкинских дней. Воспитанники Царского села знали, что в этих стенах вырос великий поэт, и они ждали, что здесь же появится его преемник. "Воспоминание о Пушкине обязывало, – говорил впоследствии Щедрин. – В каждом курсе предполагался продолжатель Пушкина". Сверстники видели этого продолжателя в Салтыкове.

Мальчик Салтыков бродил по тем же залам, где четверть века назад бродил Пушкин, и так же грыз на уроках гусиное перо, сочиняя стихи. Созрев, он считал эти стихи плохими и "глупыми". Но именно здесь, в Царском селе, почувствовал он "решительное влечение к литературе".

4. Вятка и Крутогорск

Сам царь указал военному министру князю Чернышеву, что один из его подчиненных, мелкий чиновник, имел дерзость напечатать в журнале повесть, полную вольнодумских идей.

Чернышев был разгневан. Он приказал немедля уволить Салтыкова из канцелярии и посадить на гауптвахту. Через три дня судьба молодого писателя была решена. Комендант гауптвахты "сдал" Салтыкова с рук на руки жандармскому штабс-капитану для препровождения его в Вятку. Штабс-капитан вез арестанта при пакете, в котором вятскому губернатору сообщалось, что ему надлежит доносить о поведении ссыльного – титулярного советника Салтыкова.

Тринадцать лет до того в канцелярию вятского губернатора вошел другой ссыльный, один из образованнейших русских людей Александр Иванович Герцен. Теперь он был уже далеко. За эти тринадцать лет он отбыл первую ссылку и вторую, эмигрировал заграницу. В этом, 1848 году он участвовал в июльской демонстрации революционных парижан. А в российском городе Вятке ничто не переменилось за эти тринадцать лет. И молодой Салтыков окунулся в то же болото, которое впоследствии Герцен описал в своей замечательной книге "Былое и думы". Те же самодуры и взяточники окружали Салтыкова, тот же страшный быт.

Целью жизни вятских правителей было "сколотить капитал". Источник дохода – темное, забитое, нищее крестьянство. Повод всегда находился. Найдут полицейские мертвое тело и возят его две недели по всем окрестным селам: "У вас, дескать, нашли. Заплатите, – дальше поедем". И крестьяне платили, потому что знали: хуже будет, если в селе начнется дознание, – все отберут.

Лекарь отправлялся прививать оспу и так умел запугать крестьян, что те рады были дать взятку, чтобы откупиться от прививки.

Судья твердо помнил старую пословицу: "Закон – что дышло: куда повернешь, туда и вышло". По малейшему поводу он угрожал бедняку плетьми, Сибирью. И бедняк нес судье последние гроши "за милость".

В Вятской губернии жили "инородцы": вотяки, мордва, чуваши. Еще более запуганные и несчастные чем русские крестьяне, они безропотно выносили все издевательства.

Одного чувашина, нечаянно прострелившего себе плечо, отдали на излечение уездному лекарю. Плечо совсем зажило, когда лекарь приехал. Ссылаясь на "бумагу", он расковырял зажившую рану и, если бы несчастный не догадался сунуть ему денег, совсем бы лишил его руки. Лекарь ездил к мужику, пока не разорил его, и только тогда оставил в покое.

Такая жизнь окружала молодого чиновника в ссылке. Как мог, он старался бороться за правду, за человечность. Но с каждым днем ему становилось яснее, что плетью обуха не перешибешь. Семь долгих, мучительных лет он провел в Вятке. А каков был итог? Все те же взяточники, те же тупые, самодовольные бюрократы вокруг.

И Салтыков понял, что так многого не добьешься. В руках у него было единственное оружие. Этим оружием было перо.

Дождавшись, наконец, освобождения из ссылки, он взялся за перо, чтобы обличать "власть имущих" – помещиков, бюрократов, – чтобы показать всему миру, под каким ужасным гнетом стонет и задыхается народ.

Вятку он назвал Крутогорском – и это был единственный вымысел в его "Губернских очерках". Все остальное было истинной правдой. Свой рассказ Салтыков вел от имени мелкого чиновника Н. Щедрина,

и это имя осталось псевдонимом писателя на всю жизнь.

5. Любовь и ненависть

Один начинающий писатель принес Некрасову начало своей рукописи. После внимательной, подробной беседы, прощаясь, Некрасов сказал:

– До свиданья... Пишите, пишите. У вас хорошо выходит. Вы знаете тот быт, из которого пишете. Но одно могу посоветовать... У вас добродушно все выходит. А вы, батенька, злобы, злобы побольше... Теперь время такое. Злобы побольше.

И вдогонку, когда тот был уже в дверях, снова крикнул ему:

– Помните, батенька: злобы побольше.

Этого совета не приходилось давать Салтыкову. Ненавистью к ужасам действительности он полон был до краев.

В 1863 году он вошел в редакцию "Современника". Так когда-то назывался журнал Пушкина. Теперь так назывался журнал Некрасова. Страстную борьбу за лучшее будущее вели на страницах "Современника" самые смелые писатели того времени: Белинский, Чернышевский, Добролюбов. Редакция "Современника" смело смотрела в глаза врагу. Не даром при встрече с Белинским комендант Петропавловской крепости Скобелев сказал ему с усмешкой: "Когда же к нам? У меня совсем готов тепленький каземат, – так для вас его и берегу". Белинский умер, не успев попасть в этот каземат; в него попал Чернышевский. Вот к ним и примкнул Салтыков-Щедрин.

Любовь к своему народу, угнетенному и нищему рождала в нем ненависть к крепостнической, полицейской и чиновничьей России. И тем яростней была ненависть, что он хорошо знал угнетателей народа.

Он родился в семье крепостников: "Я вырос на лоне крепостного права, вскормлен молоком крепостной кормилицы, воспитан крепостными мамками и, наконец, обучен грамоте крепостным грамотеем. Все ужасы этой вековой кабалы я видел в их наготе".

С детства, с лицейской скамьи, он знал чиновничий мир. Дворянские отпрыски росли у него на глазах, на глазах у него его однокашники превращались в безжалостных хищников, всползали на брюхе по ступеням служебной лестницы. Годами сидел он с ними за одним столом, в одной канцелярии, и куда ни обращал он взгляд, всюду были перед ним бюрократы и взяточники, самодуры и головотяпы. Он видел этих хищников насквозь, в какие бы личины они ни рядились.

Это знание придавало могучую силу его перу. "Дух правды оживляет очерки Щедрина, – писал о его "Губернских очерках" Чернышевский. – Ни у кого из предшествовавших Щедрину писателей картины нашего быта не рисовались красками более мрачными. Никто не карал наших общественных пороков словом более горьким, не выставлял перед нами наших общественных язв с большей беспощадностью".

Не отдельные уродливые фигуры стояли перед Щедриным: он видел уродство всей тогдашней жизни. Первый из русских писателей он увидел, как из крепостной эпохи рождается новая,

буржуазная Россия.

Вот среди "власть имущих" начались споры об отмене крепостного права. "Либералы" запели сладкие песни об "освобождении" крестьян. Но Щедрина нелегко было обмануть.

Прикрываясь словами о любви к ближнему, о сострадании, "освобождением" они называли бессовестнейший грабеж, сплошное надругательство. И Щедрин направил свое оружие против ряженого врага.

С этой поры и до самой смерти не устает он клеймить "либералов". Однажды он назвал их "пестрыми людьми". "Общий признак, – говорил он, – по которому можно отличать пестрых людей,

состоит в том, что они совесть свою до дыр износили. А взамен совести выросло у них во рту по два языка, и оба лгут, иногда по очереди, а иногда – это еще постыднее – оба за раз..."

Еще один враг появился у "освобожденного". Как замечал Щедрин, около каждого "обеспеченного наделом" выскочил кулак-мироед Колупаев, "который высоко держит знамя кровопивства".

Никогда еще в русской литературе не было писателя, который так откровенно описывал бы отношения между помещиком и крестьянством.

6. "История одного города"

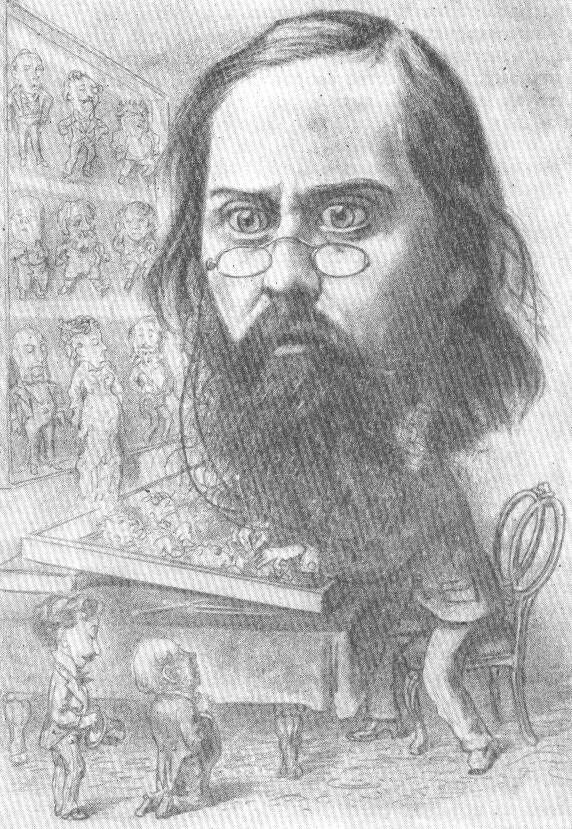

Салтыков – коллекционер. Карикатура 1860-х годов.

Посмотрите карикатуру. Она нарисована была в те годы, когда выходили из печати книги Щедрина. "Салтыков – коллекционер" – такая подпись была под рисунком. На рисунке гневное лицо писателя. На столе перед ним и на стене – в ящиках, на булавках – его "коллекция": крепостники, взяточники, подхалимы, самодуры. Страшную галерею этих извергов и уродов нарисовал в своих книгах Щедрин.

Цензура старалась заставить замолчать Щедрина, и ни одно произведение его не выходило в свет без рубцов и шрамов. "Запретить!", "Дозволить с исключением мест, указанных господином цензором!", "Статьи должны быть уничтожены!", "Подвергнуть книгу аресту!" – эти окрики раздавались всякий раз, как новая вещь Щедрина поступала в цензуру. Горько сказал он однажды:

"Ах, это писательское ремесло! Это не только мука, но целый душевный ад. Капля по капле сочится писательская кровь, прежде нежели попадет под печатный станок. Чего со мною ни делали! И вырезывали, и урезывали, и перетолковывали, и целиком запрещали, и всенародно объявляли, что я – вредный, вредный, вредный!"

Жил некогда в Греции сочинитель басен Эзоп. Он рассказывал сказки, в которых под видом животных высмеивал и обличал правителей. И Щедрину пришлось научиться писать "эзоповским" языком. "Я – Эзоп, и воспитанник цензурного ведомства", – писал он.

Одно из лучших произведений Щедрина – "История одного города по подлинным документам". Рассказывая о некоем городе Глупове, писатель в беспощадной сатире изобразил Российскую империю.

В предыдущих своих книгах Щедрин высмеивал захолустных помещиков и чиновников, уродливый быт провинции. В "Истории одного города" он нарисовал убийственную карикатуру на самодержцев, на верного

царского пса Аракчеева. Цензор не догадался, что книга эта – издевка над всем государством, над деспотизмом и глупостью его правителей. Он дал свое заключение: "В означенном сатирическом очерке

предается осмеянию провинциальная администрация".

"...градоначальниково тело... сидело за столом, а перед ним... лежала совершенно пустая... голова!"

Кукрыниксы.

Медленно и спокойно начинал писатель повествование о городе Глупове. Он рассказывал о том, как, роясь в глуповском городском архиве, случайно набрел на связку тетрадей, носящих

название "Глуповского Летописца"; в этих тетрадях записаны были биографии градоначальников, в течение почти целого столетия владевших судьбами города Глупова. Даже точные даты привел Щедрин – 1731–1825 год. Цензор прохлопал, что 1731 год – это год восшествия на престол Анны Иоанновны, а 1825 – Николая I.

Далее, автор сам подвергал сомнению иные факты, изложенные в книге: "Что касается до внутреннего содержания "Летописца", то оно по преимуществу фантастическое и по местам даже почти невероятное в наше просвещенное время". И правда, фантастики в книге было очень много. Цензор с удивлением читал о головотяпах, которые "тяпали" головами обо все, что бы ни встретилось на пути; о моржеедах, лукоедах, губошлепах, вислоухих и кособрюхих. О том, как они Волгу толокном замесили, потом теленка на баню тащили, потом в кошеле кашу варили... Напрасно цензор искал во всем этом какого-то иносказания. Он не мог найти в этой фантастике ничего предосудительного, подлежащего запрещению. Этого и нужно было Щедрину. Он придал фантастическую окраску реальным, подлинным историческим фактам, скрыл эти факты под пеленою свободного вымысла – и сатира увидела свет и дошла до читателя.

А читатель в ту пору приучен был читать между строк. Он читал удивительную историю о губернаторе Брудастом, который "едва вломился в пределы городского выгона, как тут же, на самой границе, пересек уйму ямщиков". Этот губернатор отличался от других тем, что был чрезвычайно молчалив, только два окрика: "раззорю!" и "не потерплю!" – вот все, что слышали от него глуповцы. "И вдруг всем сделалось известным, что градоначальника секретно посещает часовых и органных дел мастер Байбаков". Однажды, глубокой ночью, Байбаков вышел из квартиры градоначальника. Он бережно нес что-то, обернутое в салфетку. И в ту ночь никто из обывателей не был разбужен криком "не потерплю!" Потом случилось и вовсе невероятное происшествие: вошедший утром с докладом в кабинет письмоводитель увидел такое зрелище: градоначальниково тело, облеченное в вицмундир, сидело за письменным столом, а перед ним, на кипе недоимочных реестров, лежала совершенно пустая градоначальникова голова! Рядом с ней на столе лежали долото, буравчик и английская пилка. Призванный к ответу органных дел мастер показал, что вместо головы у градоначальника был ящик с органчиком и органчик этот мог исполнять только две нетрудные музыкальные пьесы: "раззорю!" и "не потерплю!" И механизм этот отсырел и испортился. Глуповцы не были удивлены: "Помощник градоначальника сообразил, что ежели однажды допущено, чтобы в Глупове был городничий, имеющий вместо головы простую укладку, то, стало быть, это так и следует".

Цензор только посмеялся над затейливой выдумкой писателя. А читатели, те отлично поняли, что "органчик" – символический образ безмозглых тупиц, облеченных властью.

Щедрин продолжал свое повествование. В "Сказании о шести градоначальницах" он намекал на пять императриц, царствовавших в XVIII веке, в главах о Двоекурове и о Бородавкине дал правдивый рассказ о насильственном введении картофеля в России. Читателям памятны были еще картофельные бунты и дикие "секуции", которым подвергали крестьян николаевские карательные отряды. И нисколько не затрудняло читателей, что картофель в "Истории одного города" именуется горчицей.

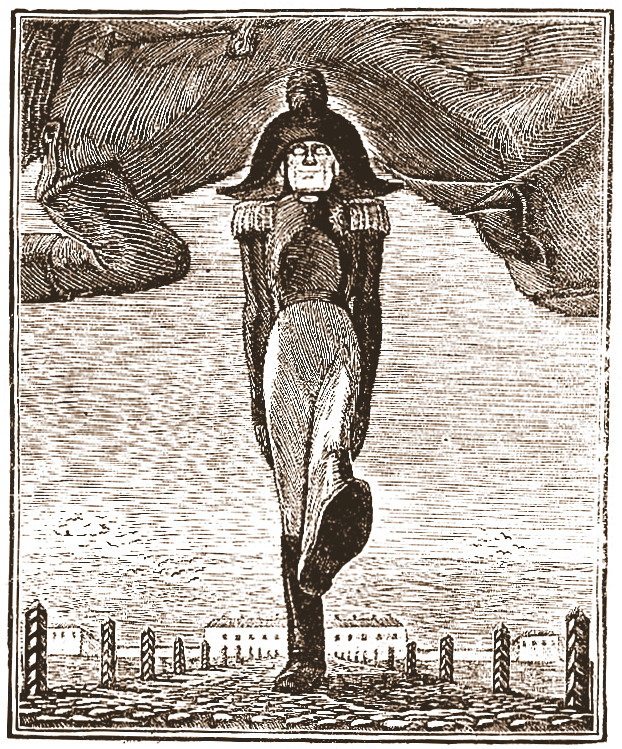

"В городском архиве до сих пор сохранился портрет Угрюм-Бурчеева, – читали они далее. – Это мужчина среднего роста с каким-то деревянным лицом, очевидно, никогда не освещавшимся улыбкой. Густые остриженные под гребенку и, как смоль, черные волосы покрывают конический череп и плотно, как ермолка, обрамливают узкий и покатый лоб..."

Угрюм-Бурчеев. Гравюра худ. Л. Ройтера.

– Да ведь это портрет Аракчеева! – говорят себе читатели.

И каждый новый штрих подтверждает, что их догадка правильна:

"...Одет в военного покроя сюртук, застегнутый на все пуговицы, и держит в правой руке сочиненный Бородавкиным "Устав о неуклонном сечении"... Кругом – пейзаж, изображающий пустыню, посреди которой стоит острог; сверху, вместо неба, нависла серая солдатская шинель..."

Конечно, это был портрет Аракчеева, страшного царского сатрапа, который на протяжении многих лет душил все живое, И так же, как узнавали читатели его в лице Угрюм-Бурчеева, так же узнавали они аракчеевские "военные поселения" в описании страшного города Непреклонска.

Никогда еще не было в русской литературе сатиры такой сокрушительной силы. Казалось, эзоповский язык не мешает писателю, а помогает: Щедрин поднимался над частными фактами, над отдельными фигурами, он обобщал в своих образах весь кошмар действительности. Угрюм-Бурчеев был не только Угрюм-Бурчеевым: он воплощал в себе и черты Николая I, он становился символом всего бездушного, чиновничьего, солдатского режима.

История под пером Щедрина переставала быть только историей: она отражала все стороны жизни, свидетелем которой был писатель. Не только правителей города Глупова бичевал сатирик. Он издевался злобно и гневно над долготерпением приниженного, угнетенного человека. Его сатира не только звала, она гнала в бой – в бой против насилия, бесправия и темноты. И если бы даже только одну эту книгу написал Щедрин, и то к нему не заросла бы народная тропа.

7. Сказки

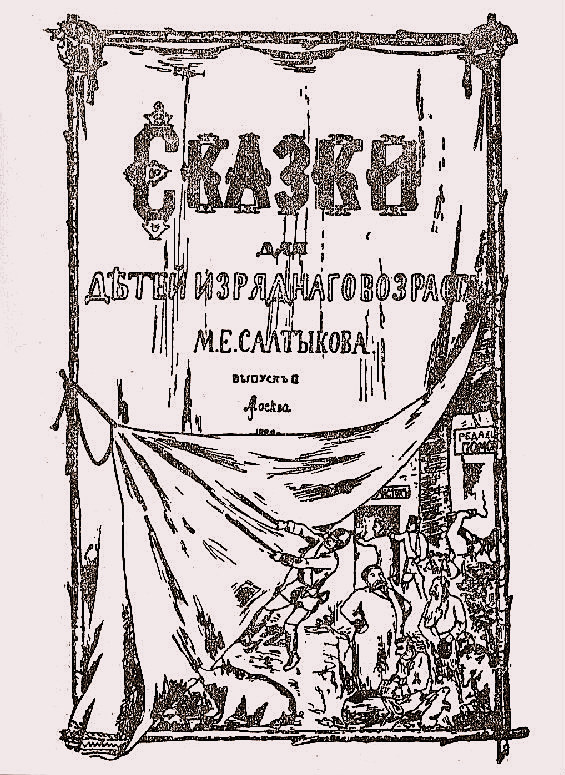

Обложка подпольного издания "Сказок".

К читателю Щедрин приходил не только со страниц разрешенных журналов и книг. Многие его сказки цензура не пропускала, и тогда эти сказки

издавались нелегально, подпольными кружками. Сказки выходили размноженными на гектографах, как выходили тогда политические листовки и прокламации.

Когда правительство закрыло журнал "Отечественные записки", сотрудником и редактором которого Щедрин был 16 лет, революционеры-народники ответили на это

подпольным изданием щедринских сказок.

Посмотрите обложку "Сказок", изданных в подполье.

Занавес, приподнятый смелой рукой Щедрина над кромешным ужасом, усиленно старается опустить полицейский, ему помогает торжествующая свинья.

Усилия их напрасны, и читатель видит все, что беспощадно высмеял великий сатирик. В глубине два учреждения: участок, куда за шиворот волокут обывателя,

и "редакция помоев", так Щедрин называл продавшиеся газеты. Перед дверьми конный полицейский хлещет кого-то плеткой. Впереди стоят пузатые и бородатые

хищники – богатеи Колупаев и Разуваев, – за ними крестьянин, обобранный ими, в отчаянье схватился за голову обеими руками. В правом углу Волк и Заяц – герои

щедринских сказок. Рядом сидит доносчик и строчит на кого-то донос.

В книжечке помещено было несколько запрещенных сказок, а на обороте ее напечатан протест против закрытия "Отечественных записок".

"Сказки" были написаны тем же эзоповским языком, который так часто помогал Щедрину донести свои мысли до читателей через все преграды и рогатки цензуры.

В рабочих кружках слушали сказку про "Конягу":

"...Нет конца работе! Работой исчерпывается весь смысл его существования; для нее он зачат и рожден, и вне ее он не только никому не нужен, но, как говорят расчетливые хозяева,

представляет ущерб. Вся обстановка, в которой он живет, направлена единственно к тому, чтобы не дать замереть в нем той мускульной силе, которая источает из себя возможность физического труда.

И корма и отдыха отмеривается ему именно столько, чтоб он был способен выполнить свой урок..."

И каждому слушателю ясно без всяких объяснений, что не о коне тут идет речь, а о подневольном человеке.

Для многих читателей "Сказки" были книгой, которая открывала глаза на несправедливость, на жестокость буржуазного общества. В ясных образах и в простых народных словах

показывал писатель ненавистное ему долготерпение. "Сказки" проникали в самые глухие углы. Невинное их название нередко вводило в заблуждение начальство.

8. Живой Щедрин

Умер Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин в 1889 году. И хотя со времени смерти писателя прошло уже более 100 лет, мы по-прежнему ценим его книги. Ценим за остроту и яркость характеристик, глубокое знание жизни и беспощадность сатиры. Мы любим произведения Салтыкова-Щедрина за обнаруживаемое в них стремление противостоять жестокости и античеловечности, глупости, лжи и лицемерию во всех видах. Могучим оружием стало творчество Щедрина, это оружие и сегодня продолжает разить.