Сколько лет школе? (Из истории школьного образования: XIX в.)

Ранее рассказывалось, как школа стала немножко похожей на школу. Прежде ученики занимались сами по себе. В комнате (ее и классом назвать трудно) стоял гул: каждый зубрил свое, учитель по очереди спрашивал, остальные ребята продолжали заниматься своим делом. А в самом конце восемнадцатого века появились классы, общее учение и одна общая классная доска на всех. Учитель стал похож на дирижера, который руководит занятиями сразу всего класса: он рассказывает – все слушают. Он пишет на доске – все открывают тетради и пишут то же самое. Во всех тетрадях одни и те же задачки. Почерки разные, и решения разные (у одних правильные, у других неправильные), но задачки одни и те же.

Ранее рассказывалось, как школа стала немножко похожей на школу. Прежде ученики занимались сами по себе. В комнате (ее и классом назвать трудно) стоял гул: каждый зубрил свое, учитель по очереди спрашивал, остальные ребята продолжали заниматься своим делом. А в самом конце восемнадцатого века появились классы, общее учение и одна общая классная доска на всех. Учитель стал похож на дирижера, который руководит занятиями сразу всего класса: он рассказывает – все слушают. Он пишет на доске – все открывают тетради и пишут то же самое. Во всех тетрадях одни и те же задачки. Почерки разные, и решения разные (у одних правильные, у других неправильные), но задачки одни и те же.

Если сравнить нынешнюю школу и гимназию самого начала девятнадцатого века, то окажется, что у них довольно похожие очертания – рисунки можно наложить один на другой, и они примерно совпадут. Но только очертания общие! А подробности, а краски, само содержание рисунка – все разное.

Целых сто лет – весь девятнадцатый век – школа сама училась быть школой.

Многие вещи, которые сейчас кажутся совершенно простыми, приходилось мучительно изобретать.

Например, чему учить в школе? Сегодня расписание уроков привычно: литература, математика, физика, химия, география, история, иностранный язык, обществоведение, биология, рисование, пение, уроки труда.

Но ведь и сегодня спорят, какие предметы надо изучать, а какие не надо. И на какие предметы больше отводить уроков, а на какие меньше.

Ну, например, уроки физкультуры – два раза в неделю. А может быть, нужно проводить их каждый день, а уроки математики сократить? Или ввести совсем другие предметы, скажем, уроки логики – науки о законах мышления, или уроки психологии – науки о душевной жизни человека...

Так спорят сегодня; а что творилось в XIX веке, когда вся система предметов еще не устоялась!

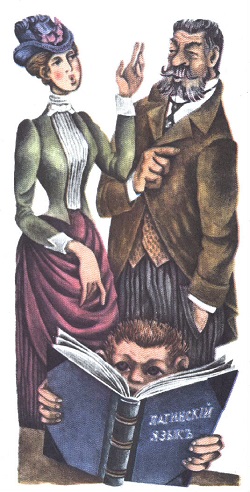

Тогда многим учителям казалось, что главными предметами в школе должны быть не литература, не математика, не биология, а латинский и древнегреческий языки.

Им говорили: "Да зачем же учить латинский язык, если сегодня никто на этом языке не разговаривает? "

"Ну и что же,– отвечали сторонники "классического" образования, то есть такого образования, в основу которого положено преподавание древних, уже умерших языков, – ну и что же? Зато латинский язык – строгий, красивый, на этом языке написано много прекрасных книг и научных сочинений. Латинский язык сам по себе, конечно, не нужен, но зато он развивает ум и память...

И вот гимназисты каждый день учили латинский и греческий. Почти половина всего их времени (точнее 41 процент) уходила на уроки древних языков!

Родители возмущались. Латынь – очень красивый язык, но нельзя забивать головы одной латынью! Однажды в Москве, в Малом театре, артист Музиль спел такие куплеты:

У нас сильное внимание

На одно обращено,

Чтобы наше воспитание

Ведено было умно.

И теперь уж есть надежда,

Что чрез несколько годов

Выйдут круглые невежды

Из классических голов...

Когда артист Музиль пропел эти куплеты, в зале поднялось что-то невообразимое: все повскакали, затопали ногами, стали кричать:

"Браво, браво, бис, бис!" Оркестр хотел было продолжать, да его заглушали криками – пусть артист еще раз повторит свой куплет про круглых невежд из классических голов... Почти целое столетие шла борьба: изучать или не изучать латынь и древнегреческий? Латынь то отменяли, то вводили вновь, да еще больше уроков давали ей, но постепенно "мертвые" языки вытеснялись "реальными" науками: физикой, химией, биологией, географией, астрономией. Только после Октябрьской революции от древних, "мертвых" языков совсем отказались, и расписание уроков (тоже, конечно, не сразу) стало похожим на нынешнее.

А отметки? Отметки ведь тоже не всегда были, как сегодня. Михаил Васильевич Ломоносов предлагал, например, ставить такие отметки:

В. И. – все исполнил.

Н. У. – не знал уроки.

Н. Ч. У. – не знал части урока.

З. У. Н. Т. – знал уроки нетвердо.

Н. З. – не подал задачи.

X. З. – худа задача.

Б. Б. – был болен.

У других учителей были свои обозначения, и, в общем, можно сказать, отметки ставили кто как хотел и кто какие хотел. Но в 1835 году было введено единообразие: появились оценки "5", "4", "3", "2", "1".

Страшно даже подумать, сколько "пятерок" и "единиц" поставлено за прошедшие годы. Миллиарды, наверно!

Может, кому-нибудь это кажется утешительным: что, дескать, моя маленькая "двойка" в таком огромном море отметок?

Но лучше поговорить о "пятерках". Вы заметили, что человека, у которого все "пятерки", не называют "пятерочник" (как, например, "двоечник"), а говорят "отличник". Это потому, что еще перед войной и в начале войны отметки в школе были другие: "отлично", "хорошо", "посредственно", "плохо" и "очень плохо". Отсюда – "отличник", это слово осталось. В некоторых школах говорят еще "хорошист" (человек, у кого одни "пятерки" и "четверки", а "троек" нет). Но это слово звучит ужасно, и лучше его не употреблять.

Кроме плохих отметок, прежде существовали и другие наказания. Мы уже знаем, что розги в русской школе были полностью отменены в 1864 году. А вот карцер – особые комнаты, куда нерадивых учеников запирали после уроков "без обеда", – оставался до самой революции. Особенно строго наказывало гимназическое начальство тех гимназистов старших классов, кто читал "запрещенную" литературу. В XX веке сочинения В. Г. Белинского изучали в старших классах, читали статьи Добролюбова, Писарева, Герцена. А прежде существовало негласное правило: за чтение Белинского – шесть часов карцера, за чтение Добролюбова – в первый раз двенадцать часов, а если снова попадешься, то целые сутки. А за Писарева или Герцена – "аминь!" Так гимназисты называли исключение из гимназии с "волчьим билетом" – без права поступить в другую гимназию.

За гимназистами вообще следили очень строго; им ни в коем случае нельзя было появляться, например, на улице позже установленного времени. Специальные надзиратели следили за этим. В городе Немирове перед первой мировой войной произошел такой случай: два гимназических надзирателя спрятались за забором и оттуда через щелочку выслеживали запоздавших гимназистов. Вдруг видят: один гимназист на велосипеде едет. Не положено! В карцер его! Выбежали, догнали, налетели – оказалось, что это не гимназист, а студент, да еще и бойкий: он подал на надзирателей в суд – зачем к людям пристают на улице? И суд стал на сторону студента!

За гимназистами вообще следили очень строго; им ни в коем случае нельзя было появляться, например, на улице позже установленного времени. Специальные надзиратели следили за этим. В городе Немирове перед первой мировой войной произошел такой случай: два гимназических надзирателя спрятались за забором и оттуда через щелочку выслеживали запоздавших гимназистов. Вдруг видят: один гимназист на велосипеде едет. Не положено! В карцер его! Выбежали, догнали, налетели – оказалось, что это не гимназист, а студент, да еще и бойкий: он подал на надзирателей в суд – зачем к людям пристают на улице? И суд стал на сторону студента!

Прилежных и успевающих учеников и прежде награждали подарками – книгами, а при выпуске – золотыми медалями. С 1872 года в школах появилась еще "Красная доска", или, как сейчас сказали бы, "Доска почета". На этой доске вывешивали таблички с именами лучших учеников. Кстати, в этом же, 1872, году вместе с учебниками гимназисты стали носить в ранцах и дневники для записи уроков на дом и для отметок учителя: школа стала регулярно сообщать папам и мамам своих учеников, как идут занятия. До того времени школа к родителям обращалась только в самых крайних случаях, когда дело шло об исключении. А еще позже, во время революции 1905 года, в гимназиях стали создавать родительские комитеты – родители начали принимать участие в жизни школы. Педагогические же советы, педсоветы, появились, конечно, гораздо раньше – в 1827 году. Вернее, вышло такое распоряжение – создавать педагогические советы. А на самом деле советов не было, и директор гимназии правил единолично до середины XIX века, когда великий русский педагог Николай Иванович Пирогов добился, чтобы они работали.

О старой, дореволюционной гимназии есть очень много воспоминаний. Наверно, все читали интересную книгу Корнея Ивановича Чуковского – она так и называется: "Гимназия". И во многих других книгах описывается, как трудно было учиться прежде, какие бездушные были порядки. Один из прежних гимназистов пишет, например, что дружбу между учителем и учеником в гимназии было так же невозможно представить себе, как невозможно увидеть лилию, выросшую у берегов Ледовитого океана.

Но, конечно, было и много очень хороших учителей и очень хороших гимназий.

В школе до революции было много плохого, но не надо забывать, что в этой же самой школе выучились многие выдающиеся люди нашей страны, большие ученые и писатели. Иногда рассказывают, что тот или другой из знаменитых людей учился в школе плохо. Верно, так бывало. Отметки не всегда были хорошими, не все получали золотые медали. Но все очень много занимались. И в конце концов без учения ни один великий человек на свете не стал бы великим!

Рисунки Ю. Владимирова и Ф. Терлецкого.