Мирослав Жулавский. Атлантическая повесть (окончание)

Гергардт Шмидт ходил по убежищу, время от времени останавливаясь около расщелины в стене. Со стороны океана наплывали тучи, бросавшие густую тень. В доте стало почти темно. Море лоснилось внизу нездоровьем блеском, застывшее, подобно ледяному пласту. Обессиленный гнетущей духотой ветер замер над дюнами. Ни малейшего звука не доносилось ни от океана, ни от леса. Свинцовая тишина нависла над побережьем, заполнила дот, гудела в ушах Шмидта.

Гергардт Шмидт беспокойно шагал от выхода до амбразуры – туда и обратно, туда и обратно. Иногда, когда ему казалось, что он слышит, как под чьей-то ногой скрипит сухой песок, он останавливался на полушаге. Но это лишь летучие дюны осыпались в тишине. И Шмидт снова начинал ходить туда и обратно, туда и обратно... Гонимый тревогой и неуверенностью, он не мог усидеть на месте.

Воздух становился всё тяжелее. Несмотря на холод, царивший внутри бетонного помещения, лицо Шмидта покрылось потом. Облака на северо-западе сгустись в тёмную тучу. Над океаном, на самом горизонте, появилась чёрная полоса, которая, вырастая, разливалась в огромное пятно зловещего бронзового оттенка.

Трава на дюнах застыла без движения. Только далеко на севере раз и другой глухо прогрохотало.

Гергардт Шмидт постепенно переставал думать о своём теперешнем положении. Он замер у амбразуры, весь превратившись в зрение и слух. Издалека, как бы из глубины неба и времени, выплыло целиком поглотившее его живое воспоминание. Сколько же лет тому назад это было? Девять? Почти девять... Тогда здесь не было так сыро и душно. Тихо шелестели вентиляторы. Он, Гергардт Шмидт, стоял около этой же самой амбразуры в новёхоньком, блестевшем от чистоты доте, вкрапленном в пейзаж, как все укрепления Атлантического вала, стоял и прислушивался к рокоту, широко разливавшемуся по небу. Был рассвет, и длинная полоса не то туч, не то дыма низко висела тогда на севере небосклона.

Вдали снова протяжно загрохотало. Гергардту показалось, что он слышит голос товарища, которому впоследствии размозжило череп: "А я вам говорю, что это обычная гроза".

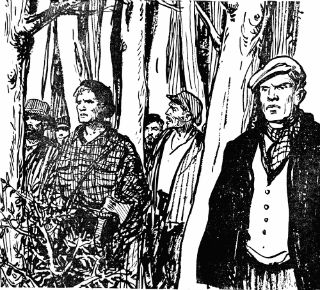

Тогда грохотало так же, как теперь, и таким же кровавым отблеском были озарены нависшие на горизонте тучи. Сквозь амбразуру было видно, как солдаты в шлемах перебегают между дотами. Товарищи, толкая друг друга, протискивались к амбразуре.

– Нет, – сказал Шмидт, – это – вторжение...

Голос его глухо прозвучал в пустом доте, стукнулся о заплесневевшие своды и, отлетев от них, звенел эхом в засыпанных ходах сообщения. Шмидт вздрогнул и осмотрелся. Повсюду валялись груды щебня и истлевшего дерева. Вдоль стены медленно двигалась тень проплывавшей мимо тучи. Она просачивалась сквозь амбразуру, словно через линзу проекционного аппарата. Шмидт закрыл лицо ладонями.

– Я больше этого не выдержу! – шепнул он.

За его спиной раздался шорох. Шмидт резко обернулся, прижавшись всем телом к стене.

У входа с испуганными лицами стояли мальчики.

– Это мы, – сказал, неуверенно улыбнувшись, тот, что был побольше.

Шмидт закрыл глаза и глубоко вздохнул.

– Вас никто не видел? – спросил он ослабевшим голосом, отрывая плечи от стены.

– Никто, – ответил Гастон. Он взглянул на Шмидта и, довольный собой, подойдя к костру, положил на камень сумку. Он вытащил из неё бутылку кофе, длинный белый хлебец и кусок сыра.

– К столу подано, – шутливо сказал он, приглашая Шмидта изысканным жестом.

Но Шмидт не был расположен к шуткам. Оттолкнув мальчика, он набросился на еду.

Но Шмидт не был расположен к шуткам. Оттолкнув мальчика, он набросился на еду.

Гастон и Бернар смотрели на него с изумлением. Они ещё никогда не видели, чтобы кто-нибудь так ел. Шмидт, казалось, забыл о них. У него тряслись руки, когда он подносил ко рту кусочки сыра. Он пил прямо из бутылки, и в горле у него громко булькало. Хлеб он глотал целыми кусками, не разжёвывая.

Принесённого, однако, хватило ненадолго. Шмидт вытер рот тыльной стороной ладони, отставил пустую бутылку и взглянул на ребят, словно к нему только что вернулось сознание. На лице его появилось выражение замешательства.

– Простите, – сказал он, опустив глаза. Однако он сразу же поднял их и, сконфуженно улыбнувшись, отчего его дикая, небритая физиономия приобрела что-то детское, добавил: – Я уже давно не ел ничего такого вкусного...

Бернар, копаясь в кармане, старался выглядеть как можно более равнодушным. Он подошёл к Шмидту и протянул руку.

– Вы курите?

На его ладони лежала огромная сигара.

– Сигара! – радостно воскликнул Шмидт. Он почти вырвал её у Бернара и тотчас же бросился нетерпеливо разгребать кучу пепла в костре. Наконец он нашёл тлеющий уголёк, прикурил от него и затянулся.

– Спасибо вам, ребята! – прохрипел он, выпуская клубы дыма.

Он выглядел забавно с этой дорогой сигарой в золотом ободке, с заросшим, одичалым лицом. Но выражение глубочайшего удовлетворения постепенно смягчало резкость его черт. Шмидт улыбался. Он то вынимал сигару изо рта и с удовольствием смотрел на неё, то снова пускал большие клубы дыма. Глядя на него, Бернар перестал чувствовать угрызения совести из-за того, что взял у отца без спросу сигару. Однако блаженство, в котором пребывал Шмидт, начало его понемногу раздражать. Ему не терпелось как можно скорее узнать, кто такой этот Шмидт и что он делает здесь, в доте.

– Месье, вы обещали нам рассказать, – начал он робко.

Лицо Шмидта потемнело, словно на него упала тень от тучи. Он машинально затянулся сигарой, хотя было видно, что он не чувствовал уже того удовольствия, какое испытывал минуту назад.

– Да, – буркнул он, – разумеется.

В глазах его снова мелькнул страх и напряжённое внимание. Он подошёл к амбразуре и выглянул наружу, как бы желая проверить, не грозит ли ему какая-нибудь опасность, о существовании которой он на минуту позабыл. Но дюны неподвижно белели под потемневшим небом. Море лоснилось вдали недобрыми свинцовыми бликами. Издалека доносились раскаты грома, тяжело отдававшиеся в небе.

Шмидт обернулся к мальчикам.

– Меня разыскивает полиция, – выговорил он залпом.

Бернар бросил на Гастона многозначительный взгляд, но Гастон, казалось, не заметил его. Он не спускал глаз с немца.

– За дезертирство, – прибавил Шмидт.

Он уселся на своей лежанке и с минуту молчал. Ни один из мальчиков не нарушил тишины.

– За дезертирство из Иностранного легиона, – добавил Шмидт.

Он насторожённо вглядывался в лица мальчиков, как бы желая прочесть на них впечатление, произведённое его признанием.

Бернар чувствовал, как кровь приливает к его лицу. Дезертир! Может ли быть поступок более подлый и трусливый, чем дезертирство? Бернар не мог себе этого представить. Бежать из-под знамени, которому принесена присяга, оставить, предать товарищей по оружию! Можно было допустить, что Шмидт – разыскиваемый убийца или мошенник. Но дезертир? Дезертир, покинувший французское знамя?!

Он посмотрел на Гастона, но и на этот раз не встретил его взгляда. Гастон не переставал с напряжённым вниманием смотреть на лицо немца. Лоб его был нахмурен, будто он пытался понять что-то очень трудное.

Шмидт неподвижно сидел в углу. Голова его была опущена, а локти упёрты в расставленные колени. За его спиной грохотал приглушённый бетонной стеной гром приближавшейся бури.

Шмидт шевельнулся и окинул мальчиков быстрым взглядом, В полумраке блеснули его глаза.

– Хотя, собственно, это и не совсем точно... Я не столько дезертировал, сколько подпал под соответствующую статью военного кодекса. А это не одно и то же...

Он усмехнулся и сделал, как бы оправдываясь, лёгкое движение руками.

– Что, трудно, правда? И я так думаю. – Он отложил погасшую сигару и провёл ладонью по волосам от лба к затылку. Видно было, что ему нелегко исповедоваться. – Я не знаю, ребята, кто вы и как я должен с вами говорить. Но вы видите, мне нечего рассказать вам, кроме того, что произошло со мной в действительности.

Он показался Бернару сейчас более молодым, чем минуту назад. Может быть, потому, что он говорил с ними, как с ровесниками, а может быть, потому, что улыбка придавала его лицу детское выражение, никак не вязавшееся с его густой щетиной.

– Да я и не так уж много старше вас, – проговорил Шмидт, как бы отвечая на мысли Бернара. – Самое большее, я мог бы быть вашим старшим братом. Когда меня мобилизовали, мне было восемнадцать лет.

Он в задумчивости оглядывал свои руки и медлил, словно то, что он собирался сказать, могло доставить ему неприятности.

– Мне было восемнадцать лет, и я знал обо всём этом не больше, чем каждый из вас. Едва я немного подрос, как меня одели в мундир. Мне сказали, что надо защищать родину. Откуда я мог бы знать?

Голос его бубнил в разрушенном доте, как в погребе. Снаружи всё больше темнело. Густая тень легла на стену, около которой он сидел.

Бернар переборол себя и выдавил из пересохшего горла:

– Но вы, месье, вероятно, знали, как немцы поступают... как они убивают, поджигают, истязают... Весь мир знал об этом...

Шмидт приподнял голову. Белки его глаз блеснули.

– Скажи мне, мой мальчик, ты ведь, должно быть, знаешь, как держат себя французские солдаты в Индокитае? Знаешь, что они убивают, поджигают, истязают... Весь мир знает об этом...

Бернар подскочил и закричал с возмущением:

– Я в это не верю! Это коммунистическая пропаганда!

Шмидт с грустью кивнул головой:

– Ага, значит, знаешь, но не веришь. Так вот послушай же, мой мальчик. Я также знал, но не верил. Тяжело поверить, что свои могут поступать, как дикие звери.

Бернар снова почувствовал на щеках тепло. Незнакомец больше не был ему страшен. Он с холодной отвагой бросил ему прямо в лицо:

– Да, месье, но так поступали немцы, а не французы. Наши солдаты в Индокитае превыше всего ставят честь мундира.

Шмидт снова кивнул головой. Некоторое время он вглядывался в разгорячённое лицо мальчика, наконец серьёзно сказал:

– Я знаю об этом значительно больше, чем ты, мой мальчик. Я возвратился оттуда.

Гастон, который, казалось, не принимал участия в разговоре, внезапно очнулся. Рот его открылся, будто он хотел что-то спросить.

– Я возвратился из Индокитая, – произнёс Шмидт, отделяя слово от слова, будто ему было важно, чтобы в этом не оставалось ни малейшего сомнения. – Я был там в Легионе...

Мальчики были потрясены. Бернар снова заговорил, хотя чувствовал, что слова с трудом проникают сквозь комок, стиснувший его горло.

– Вы дезертировали из Легиона?

Шмидт не шевельнулся на своей подстилке. Стало так темно, что его едва было видно.

– За это меня и разыскивают, – буркнул он. – Хотя я, собственно, не дезертировал. Нет... Может быть, я в конце концов это и сделал бы, но тогда я не успел.

– Если вы не дезертировали, так чего же вы боитесь? – отозвался Гастон.

Шмидт с минуту молчал. Наконец он начал хрустеть пальцами. Слышно было, как один за другим щёлкают растягиваемые им суставы.

– Это долгая история, – проговорил он с неохотой. – Чтобы рассказать её, нужно начать всё с начала. – Он потёр ладонью лоб, собираясь с мыслями. – Помните, я уже говорил вам, что меня взяли в армию под конец войны. Кажется, я говорил также... Я сидел здесь, в этом доте...

Он обвёл глазами углы, полные мрака. Раскаты грома пронеслись над бетонными сводами и гудели в пустых ходах сообщения.

– Я сидел здесь полтора года, ожидая вторжения, но, когда оно наконец наступило, я повоевал не много. Эти доты оказались никуда не годными. Нас обошли с тыла, понимаете? Ну, а потом плен... – Он безнадёжно махнул рукой. – Плен есть плен. Невесёлая история. Целых четыре года... Знаете, у меня был такой клубок зелёных военных ниток... Каждый день я делал на нитке один узелок... И спрашивал себя, что раньше кончится: моя неволя или клубок? Когда он стал кончаться, я начал делать узелки с каждым разом все ближе друг к другу... Я внушал себе, что неволя кончится вместе с клубком. Я был глуп, как сапог.

Слабый отблеск молнии осветил внутренность дота. На стене мелькнула и пропала бледная тень Шмидта. Воздух содрогнулся от раската грома, раздавшегося высоко в небе. Сквозь плоскую расщелину амбразуры с шелестом посыпался песок.

Шмидт продолжал:

– Наконец наступил день, когда я завязал последний узелок. Ничего нельзя было поделать: клубок всё же кончился. Я был так уверен в своём предчувствии, что в этот день едва не предпринял побега. Но куда было бежать? Лагерь находился на Корсике. Вокруг – море... И вот, когда мы вечером возвращались с работы (мы ремонтировали там пути), я встретил в лагере знакомого унтер-офицера, которого не видел с тех пор, как мы вместе попали в плен. Лицо его выражало довольство, он грыз яблоко. Мы разговорились. Я рассказал ему обо всём. И об этом клубке ниток тоже. Он посмеялся над этим и сказал, что я не худо рассчитал, ибо если я буду разумным, то моя неволя может сегодня же кончиться. Я начал умолять его, чтобы он объяснил, каким образом. Сначала он ничего не хотел говорить, но в конце концов отвёл меня в сторону и выложил всё начистоту. Я могу быть немедленно освобождён, если подпишу на пять лет контракт о вступлении в Иностранный легион. Половину денег выдадут на руки сразу же, половину – по прибытии в часть. Те, кто поумнее, давно уже это сделали и живут припеваючи вместо того, чтобы гнить за колючей проволокой. Мы, немцы, ведь отличные солдаты, и в Легионе нас носят на руках. Уверяю вас, он задурил мне голову весьма основательно. А потом заявил, что если я не согласен, то он сразу же дают мне новый клубок ниток, чтобы я мог снова завязывать узелки. Я окончательно отупел и согласился...

Стало так темно, что мальчики уже совсем не видели Шмидта и только слышали его голос, доносившийся из мрака. Он звучал отчётливо и взволнованно. Шмидт замолчал, как бы заново переживая далёкие события.

– Уверяю вас, – продолжал он свой рассказ, – я был глуп, как сапог. Лишь позднее у меня в мозгах наступило просветление. В Оране, где формировался батальон, я встретил много немцев, завербованных, как и я, в лагерях военнопленных. Сначала я даже не жалел, что ввязался в это дело. Я был снова в армии, у меня были новые товарищи. Ну и на другом конце света побывать было интересно. Это каждому интересно, не так ли? Я даже не был зол на того знакомого унтер-офицера, который заработал на мне, как на проданном баране, тридцать марок. Когда мы начали рассказывать друг другу, кто и как попал в Легион, выяснилось, что каждого из нас завербовал какой-нибудь пленный, ставший французским агентом. Ну, поехали мы пароходом в Индокитай. Сначала было не так уж плохо. Однако, когда мы приехали, вскоре многим расхотелось там оставаться.

Молния, сверкнувшая у входа в дот, на мгновение озарила согнутую фигуру Шмидта. Он продолжал сидеть, уперев локти в колени, уткнув лицо в ладони рук.

– Вы были в боях? – спросил Бернар. В его голосе прозвучал живой интерес.

Шмидт снова заговорил:

– В боях? Да, в одном бою. Вскоре после прибытия. Нам сказали, что в джунглях упрятан склад каучука, принадлежащий фирме Мишелей. Наш батальон получил задание найти этот склад. Меня тогда даже не удивило, что я должен подставлять голову под пулю за какой-то каучук, на котором разбогатеет какой-то Мишелей. Я же говорил вам, что был глуп, как сапог. И вот мы пошли за этим каучуком. Но дело всё в том, что этот каучук лежал где-то в джунглях, а в них были вьетнамцы. И стоило нам забраться туда, как мы уже ничего не видели. Даже самолётов над деревьями, которые должны были нами руководить. Только джунгли, болота и ужасный зной. Когда вьетнамцы выскочили со всех сторон, делать было нечего. Мы сдались.

– Как, – вскричал Бернар, – вы сдались в плен без борьбы?! Вы должны были защищаться!

Шмидт с досадой фыркнул.

– А что нам было защищать? Жизнь? Но, поднимая руки вверх, мы и защищали жизнь.

Бернар закусил губу. Он снова испытал неприязнь к этому немцу, не выполнившему своего долга и не защищавшему до последнего вздоха чести Легиона. Не так выглядели на вербовочных плакатах, расклеенных по улицам Бордо, герои Экспедиционного корпуса. Разрисованные яркими красками, они были смелыми и мужественными. Они не подымали руки вверх.

Над сводом дота грохотало, будто над ним кто-то ездил на тяжёлой повозке. Зеленоватый отблеск длинной молнии снова осветил Шмидта. Гастону показалось, что он смотрит в его сторону.

– Это был первый разумный поступок, который я совершил в своей жизни, – продолжал Шмидт. – Уверяю вас, мало кто из нас пожалел потом об этом. Мы очень скоро начали понимать, какими глупцами были, когда лезли на рожон за каучуком для того или иного Мишелена. У людей начали открываться глаза, словно они до того были слепы...

Я не говорю, что в плену у вьетнамцев был рай. Плен есть плен. Дело тяжёлое. Но между этим и тем пленом была разница. Чему я научился у французов? Ничему. Я вышел из французского плена таким же глупым, как и попал в него. А в плену у вьетнамцев я понял кое-что о белом свете. Я был их врагом, но они разговаривали со мной, как с братом. Мало-помалу они показали мне мир, в котором я жил. От них я узнал, кто я сам. Больше того, мне показали, кем я могу стать.

Как это происходило? Какой-то человек читал лекции по-немецки. Он тоже был военнопленный. Помню его первую лекцию. Он говорил о том, почему при капиталистическом строе

войны неизбежны. С того дня я перестал чувствовать себя пленным. Надо вам сказать, что на Корсике мы сидели за колючей проволокой, окружённые стражей, а во Вьетнаме ничего

подобного не было. Никакой колючей проволоки, никакой стражи. Нам только сказали, чтобы мы не пробовали бежать, так как жители окрестных сёл всё равно доставят нас обратно.

Были и такие, которые, несмотря на это предупреждение, пробовали бежать, но их действительно через несколько дней приводили обратно. Вскоре никто уже и не пытался бежать.

Некоторые просили о возвращении на родину. Я также. Я попросил отправить меня в ГДР.

Сквозь расщелины в стенах стало проникать немного больше света, словно грозовая туча передвинулась к краю небосклона. Серый силуэт Шмидта, почти неподвижный на фоне стены, снова стал различимым. Гром продолжал тарахтеть, как далёкий поезд. Шмидт вытянул перед собой руки и тряс ими, словно прося о чём-то.

– Мне хочется, чтобы вы меня правильно поняли. Я не сделал ничего плохого. Я всего лишь увидел целиком свою жизнь, всю её нищету и глупость. Мне хотелось

вернуться к своим и начать жить так, чтобы все поняли, что в голове у меня наступило просветление. С того момента, как мне стало ясно, кто и за что ведёт войны, я не мог

бы уже надеть мундир ни вермахта, ни Легиона. Стало быть, я поступил честно, когда попросил о возвращении на родину, так или нет?

Он замолчал, ожидая ответа. Но мальчики безмолвствовали, не спуская с него глаз. Шмидт обхватил голову руками и начал раскачиваться из стороны в сторону,

как человек, борющийся с собственными мыслями. Это продолжалось довольно долго, но в конце концов он всё же снова заговорил:

– Уверяю вас, наконец я почувствовал себя человеком, а не куском пушечного мяса. В случае нужды я был готов бороться, но не за каучук фирмы Мишелей.

– Ну и что же, вы вернулись? – нетерпеливо спросил Гастон.

– Вернулся. На границе я поцеловал родимую землю. Эх, ребята, когда я снова увидел Берлин, я думал, что разревусь. Меня там не очень-то расспрашивали,

видали уже таких, как я. Мне дали работу на фабрике, и понемногу я начал жить, как человек. Вначале мне было нелегко, ведь я никогда по-настоящему не работал.

Но потом я втянулся. Эта новая жизнь начала мне всё больше и больше нравиться.

Он покачивал головой, как бы сожалея о чём-то.

– Новая жизнь... Но что ж поделаешь, если прошлое предъявило свой счёт...

Бернар беспокойно шевельнулся. То, о чём говорил Шмидт, пробуждало в нём всё возрастающий протест. О каких это товарищах рассказывал Шмидт? О коммунистах, разумеется!

– Ну, хорошо, однако тут-то откуда вы взялись? – спросил он.

Шмидт перестал качать головой. Он ещё больше сгорбился, плечи его опустились.

– Откуда? Прямо из Западного Берлина. Да, ребята. Я говорил вам, что у меня была девушка? Нет? Она работала на нашей фабрике, но жила в Западном Берлине. И вот однажды,

когда я провожал её домой, я заметил, что кто-то в метро приглядывается ко мне. Знакомая физиономия. Но хоть убей, я не мог вспомнить, откуда я знаю этого человека. Как только он

заметил, что я смотрю на него, он сейчас же заслонился газетой. Когда мы выходили, я потерял его из виду, но всё время думал: откуда я его знаю. Проводив до дома свою девушку,

возвращаюсь на станцию метро. Покупаю билет, и всё время мне не даёт покоя мысль: где я видел это лицо. Вдруг подходят ко мне двое в штатском. Прежде чем они открыли рот, я уже

понял, что это за птицы. Знаю я эти фигуры: жёсткие, наглухо застёгнутые, шляпа надвинута на глаза.

"Будьте любезны пройти с нами". И тогда в ту же минуту я вспомнил, откуда знаю этого человека. Это был мой унтер-офицер из плена, тот самый, что завербовал меня в Легион.

Теперь-то я уже знал, кто и за что меня арестовал.

– Откуда? Прямо из Западного Берлина. Да, ребята. Я говорил вам, что у меня была девушка? Нет? Она работала на нашей фабрике, но жила в Западном Берлине. И вот однажды,

когда я провожал её домой, я заметил, что кто-то в метро приглядывается ко мне. Знакомая физиономия. Но хоть убей, я не мог вспомнить, откуда я знаю этого человека. Как только он

заметил, что я смотрю на него, он сейчас же заслонился газетой. Когда мы выходили, я потерял его из виду, но всё время думал: откуда я его знаю. Проводив до дома свою девушку,

возвращаюсь на станцию метро. Покупаю билет, и всё время мне не даёт покоя мысль: где я видел это лицо. Вдруг подходят ко мне двое в штатском. Прежде чем они открыли рот, я уже

понял, что это за птицы. Знаю я эти фигуры: жёсткие, наглухо застёгнутые, шляпа надвинута на глаза.

"Будьте любезны пройти с нами". И тогда в ту же минуту я вспомнил, откуда знаю этого человека. Это был мой унтер-офицер из плена, тот самый, что завербовал меня в Легион.

Теперь-то я уже знал, кто и за что меня арестовал.

"У тебя, братец, есть неоплаченный счёт, который надо оформить", – говорят мне в комиссариате, ну, и выдают меня французской жандармерии. Дело о дезертирстве из Легиона.

Десять лет каторги. Судить меня должен был военный трибунал в Оране, и меня повезли туда. Но я решился на всё. Когда мы миновали французскую границу, за мной уже не следили

так строго. Я воспользовался первой возможностью и выпрыгнул из поезда. Теперь вы знаете, как я здесь оказался.

Длительное молчание наполнило дот. Гроза ещё громыхала на горизонте, но через отверстие в стене уже сочился ясный свет.

– А почему вы не стараетесь попасть обратно в Германию? – спросил Гастон. Шмидт беспомощно развёл руками.

– Я думал об этом. Но ведь именно на границе и должны искать меня особенно усердно. Я считал, что будет разумнее податься в противоположную сторону. Наконец,

я ведь вам говорил... это единственный уголок во всей Франции, который я знаю. Мне казалось, что здесь я легче придумаю выход. Когда человек бежит, он становится похож на зверя:

он думает только о том, чтобы отыскать какую-нибудь нору и закопаться в ней.

Бернар смотрел в землю. Противоречивые мысли проносились у него в голове. Он не мог, не умел ухватиться ни за одну из них и молчал, чувствуя, как в нём попеременно берёт верх то жалость, то неприязнь.

– А чего же вы здесь ждёте? – участливо спросил Гастон.

Шмидт вздрогнул, как будто бы вопрос поразил его в сердце.

– А что же мне делать? Где мне искать помощи? Человек в одиночестве – ничто. Я боюсь, что здесь каждый крестьянин, услышав, что я немец, немедленно выдаст меня. Так что же? Выходит, я должен сдаться?

Лицо его стало упрямым.

– Добровольно не сдамся, даже если я здесь подохну. Если одолеют меня, что ж поделаешь! Но сам я отсюда не выйду.

И вдруг ему показалось, что оба мальчика как-то странно на него смотрят. Он с беспокойством поднял голову. В глазах у него загорелся внезапно проснувшийся страх.

– Но вы ведь меня не выдадите, ребята? – Он изучал их обоих пристальным взглядом. – Не выдадите, правда?..

***

Когда Гастон и Бернар возвращались по краю опушки, солнце уже клонилось к океану. Грозовые тучи ещё лежали на горизонте узкой тёмной полосой. Мягкий ветер дул с моря

и кружил над холмами жёлтую сосновую пыль.

Ребята шли молча. Каждый из них по-своему переживал историю Гергардта Шмидта, Гастон шёл с опущенной головой, сдвинув брови, плотно сжав губы, что-то обдумывая.

Бернар боролся с собой. Рассказ Шмидта потряс его до глубины души. Убогий вид беглеца, жадность, с какой он набросился на принесённую еду, страх, притаившийся в его глазах, –

всё это не могло не действовать на Бернара. С какой радостью он помог бы беглецу скрываться от полиции и жандармерии всего света! Ему вспомнилось всё, что он читал на

подобные темы. Ах, если бы Шмидт не был немцем, да ещё дезертиром из Легиона! Пусть бы он уж, наконец, был немцем, но, например, немцем, разыскиваемым коммунистами!

Вот тогда бы Бернар всем показал! А так... Что делать со скрывающимся немцем, который должен справедливо предстать перед военным

трибуналом за дезертирство?

Бернар взглянул на Гастона. Он так же, наравне с Бернаром, отвечал за общую тайну. Пусть же он скажет что-нибудь.

– Гастон, что же нам делать с ним? Гастон рассеянно посмотрел на него.

– Ему нельзя там оставаться, – ответил он.

– Но что же тогда?

– Надо что-то придумать. Только я ещё не знаю, что.

– Надо что-то придумать. Только я ещё не знаю, что.

И снова они долгое время шли молча. Наконец Гастон предложил:

– Знаешь, что? Лучше всего – посоветуемся-ка мы с дядей...

Бернар недовольно поморщился.

– Не боишься? А если он наделает нам неприятностей?

Гастон покачал головой.

– Нет, я всегда во всём советуюсь с дядей. Все в Мимизане с ним советуются.

– Как хочешь, – ответил Бернар, – мне всё равно.

Однако он с завистью подумал о том, что сам-то он не решился бы рассказать обо всём отцу. Может быть, он поступил плохо? Может быть, это надо было сделать?

– Если хочешь, мы можем сразу же пойти к твоему дяде. Мои старики вернутся поздно. У меня есть время.

Они повернули в лес и пошли по дороге в Мимизан. За их спинами солнце косо проглядывало сквозь кроны сосен. Жёлтые тучи пыльцы кружились между деревьями.

– Ладно, – сказал Гастон. – Только ты не пугайся. Дядя плохо дышит. У него астма, и, когда зацветают сосны, он чувствует себя хуже. Пыльца вредна ему.

Они продолжали идти, глядя, как их длинные тени бегут впереди по дороге.

– Все уговаривают дядю перебраться в другой район, где нет леса. Но он не покидал леса в течение двадцати лет. Он не смог бы жить без него.

– Все уговаривают дядю перебраться в другой район, где нет леса. Но он не покидал леса в течение двадцати лет. Он не смог бы жить без него.

Солнце ещё рдело между ветвями сосен, когда ребята дошли до Мимизана. Гастон вёл Бернара по дорожке. Они миновали церковь и памятник погибшим воинам. На опушке леса посреди полукруглой поляны стоял чистенький домик, окружённый кустами цветущей сирени. Перед домом росла покрытая цветами магнолия, под ней стояла скамейка, а на ней сидел дядя Гастона и курил трубку.

Ребята поздоровались с ним и присели на траве. Бернар с интересом присматривался к дяде Гастона. Это был уже пожилой человек, седой и усатый. На лице и на руках его были видны пятна от смолы, которая навсегда въелась в его кожу. На голове у него был большой берет, какие носят в Ландах пастухи. Дышал он, пыхтя трубкой, тяжело и громко. Из груди у него вырывались свистящие хрипы, будто там играли на органе.

– Вы не были сегодня в лесу? – спросил Гастон, увидев на ногах дяди сапоги: в лес ходили в сабо1.

– Нет, – ответил дядя, – я сегодня не был в лесу. Я был на собрании. Будем бастовать. – Он вытряхнул пепел из трубки, постучав ею о край скамейки.

Заметив на лицах мальчиков любопытство, он продолжал далее с явным удовольствием: – Будет забастовка, а как же! Мы будем бастовать до тех пор, пока владельцы лесов не

откажутся от снижения платы за смолу. Мы требуем тридцать три франка и пятьдесят сантимов за литр собранной смолы, а они хотят платить нам только двадцать восемь

франков за литр. Стало быть, мы не будем её собирать. С завтрашнего дня в Ландах начнётся всеобщая забастовка смолокуров.

Будет на что посмотреть! Семнадцать тысяч смолокуров перестанут подвязывать миски и двинутся лесом в Монт-де-Марсан. Там будет митинг.

Он обернулся к Бернару.

– А вы, молодой человек, видели когда-нибудь, как идут люди леса? Нет? Ну, так посмотрите завтра! Кажется, что идёт сам лес. Идут по всем дорогам, по всем просекам

и тропинкам, со всех сторон. Мы будем идти и идти!

Он указал зажатой в руке трубкой на лес. Мальчики повернулись вслед за его рукой. Рыжие стволы сосен пылали в огне заката. У каждого дерева виднелась

глиняная мисочка, в которую стекала тёплыми каплями смола.

– Владельцы грозят, что скорее лишатся всего сбора смолы, чем выполнят паши требования. Посмотрим!

Он поднял руку и сжал её в кулак, как бы грозя кому-то.

Он поднял руку и сжал её в кулак, как бы грозя кому-то.

– Лес может быть их, но смолы они без нас не соберут!

От него веяло спокойствием, которому его научили леса. Только свистящее дыхание вздымало его пышные усы.

– Ну, так вы можете теперь поехать на несколько дней к бабке, – проговорил Гастон, – пока цветут сосны...

– Вот как! – возмутился дядя. – А кто будет в это время бастовать за меня? Весь лес бастует, – значит, и папаша Бляшье бастует.

Гастон вытянул шею, как птица, увидевшая что-то тревожное. По дорожке на фоне сосен двигались два жандарма, ведя велосипеды.

– Они, наверное, крутятся здесь потому, что должна быть забастовка, – сказал Гастон.

Папаша Бляшье старательно набивал табаком трубку.

– Может быть, и поэтому. Но, кроме того, они кого-то ищут. Ходят и расспрашивают, не видал ли кто в окрестностях кого-нибудь чужого.

Мальчики украдкой обменялись взглядами. Дядя Бляшье продолжал спокойно набивать трубку, поглядывая на них исподлобья.

– А вы никого не видели? Может быть, это разыскивают именно того, кто крал у Гастона рыбу?

Гастон вскочил, как ошпаренный.

– Вы им рассказали?

Папаша Бляшье перестал набивать трубку. Лёгкая усмешка пробежала у него под усами.

– Сказал ли я? Нет, не сказал. Хотя это, конечно, наша рыба. Всегда бывает лучше, когда не говоришь всего, что знаешь. Особенно, когда ещё ничего не известно.

Он притворился, будто внезапно заинтересовался ребятами и внимательно к ним присматривается.

– Но вы-то уж наверняка кое-что знаете! Что-то вы у меня выглядите как-то так...

Гастон громко глотнул слюну.

– Знаем, – сказал он. – Мы знаем, дядя, кого они ищут.

Дядя Бляшье не проявил ни малейшего удивления. Он долго раскуривал трубку. Гастон ждал, вперив в него глаза.

– Если ты хочешь что-нибудь сказать, парень, так говори, потому что у меня нет охоты тянуть тебя за язык, – медленно произнёс дядя, попыхивая трубкой.

Гастон и Бернар рассказали всё, что знали. Папаша Бляшье выслушал довольно сбивчивый рассказ ребят, не издав ни звука. Когда Гастон окончил,

Бляшье долго прочищал прутиком трубку. В груди у него клокотало всё сильнее. Наконец он спросил:

– Ну и что же вы думаете делать? Гастон жадно смотрел на дядю.

– Мы как раз хотели посоветоваться с вами. Потому что Бернар считает, что нужно сразу же известить полицию...

Бляшье погасил улыбку, теплившуюся него под усами:

– А ты не слишком уверен, что полиция уладит это дело наилучшим образом? Гастон не отвечал. Он сидел, высоко задрав колени, и с ожесточением рвал иные травинки.

– Но ты рассказал своему товарищу, почему ты не чувствуешь доверия к полиции?

Гастон покачал головой.

– Нет? А жаль. Может быть, так бы-бы лучше...

Он обернулся к Бернару, молча слушавшему их разговор.

– Гастон предпочёл бы не вспоминать об этом. Его мать была насмерть раздавлена американской военной машиной во время прошлогодней демонстрации в Шатору.

Работницы военных заводов вышли на демонстрацию против Атлантического пакта. Американская "Эм-Пи"2 врезалась на автомобилях в их ряды.

Некоторое время дядя Бляшье пыхтел трубкой, глядя на становившийся тёмным лес.

– Отец Гастона приговорён к году тюремного заключения за то, что расклеивал листовки.

Папаша Бляшье вытащил трубку изо рта и ткнул ею в сторону Бернара.

– Теперь, молодой человек, вы понимаете, почему Гастон проводит каникулы на "Серебряном Побережье".

В голосе его прозвучала лёгкая ирония.

Бернар сидел, словно окаменевший. Он чувствовал, как кровь приливает к его лицу. У него начали гореть щёки и виски. "Что я здесь делаю? – думал он с отчаянием. –

Что я здесь делаю? Как теперь выпутаться из всего этого? Отец был прав... Здесь одни коммунисты!"

Дядя Бляшье внимательно приглядывался к нему. Пальцами, тёмными от смолы, он подёргивал свой ус. Бернару показалось, что маленькие главки дяди Бляшье пронзают

его насквозь.

– Мне кажется, молодой человек, – заметил немного погодя Бляшье, – что лучше всего оставить всё, как есть. Зачем вмешиваться в это дело?

Бернар слышал его громкое дыхание. Он мотнул головой, как жеребёнок. Папаша Бляшье, по-видимому, понял это движение как знак протеста, так как продолжал далее:

– Мы его не выдадим. Этот Шмидт скрывается от тех же самых людей, которые убили мать Гастона, держат в тюрьме его отца, угрожают снижением платы смолокурам,

а его самого, Шмидта, обрекли на безработицу, втянули в грязную войну и теперь намерены приговорить к каторге. Вы понимаете, молодой человек? На него покушаются те же,

кто покушается на нас!

При последних словах он ткнул трубкой сначала в Гастона, затем себе в грудь.

Бернар почувствовал, как кровь медленно отливает у него от лица. Ему вдруг захотелось оказаться дома, с отцом и матерью, среди понятий и истин,

усвоенных с детства, знакомых и привычных, хоть и сжимающих иногда горло, как чересчур накрахмаленный воротничок.

Дядя Бляшье взглянул поверх леса на небо. Высокие облака ещё розовели, нижние уже бледнели и становились серыми, словно они полиняли от солнца.

– Уже поздно. Возвращайтесь-ка домой, молодой человек.– Он подал знак Гастону. – Гастон вас проводит.

Бернар вскочил на ноги.

– Нет, спасибо, – поспешно произнёс он, – я сам найду дорогу.

Он побежал по тропинке, не попрощавшись.

Папаша Бляшье обтёр рукавом трубку и сунул её в кисет. Он смотрел вслед Бернару, пока тот не исчез среди деревьев.

– Шмидт не может оставаться там, – громко сказал Гастон. – Дядя, надо что-нибудь сделать.

Некоторое время оба молчали. Гастон заговорил первым:

– Может быть, мы могли бы спрятать его среди наших? Ведь когда отец бежал из гитлеровского плена, польские крестьяне скрывали его до конца войны...

Дядя Бляшье покрутил головой:

– Дело скверно... Этот твой приятель... У нас и так из-за этой забастовки соберётся полиция со всего департамента.

Гастон убеждённо возразил:

– Бернар не выдаст.

Дядя Бляшье с сомнением покачал головой:

– Не знаю... Похоже на то, что дома он расплачется и выложит всё, что знает.

Он усиленно обдумывал что-то, почёсывая подбородок.

– Можно бы его и спрятать. Только нужно переправить его в Монт-де-Марсан. Как же его туда переправить? Столько полиции... А завтра этот митинг...

Вдруг он стукнул себя по лбу. В груди у него захрипело:

– Быстро, Гастон! У нас маловато времени! До завтрашнего дня Шмидт должен быть уже в лесу Святой Евлалии. Если этот докторский сынок проболтается...

А завтра... Или мы переправим его завтра, или никогда!..

В это время Бернар бежал по дороге через лес. Под деревьями залегла густая тьма. Вечерняя тишина заполнила поляны и, остановившись, застыла между сосен.

На дороге, прямой, как стрела, не было ни одной живой души. Бернар оглянулся. Мимизан остался далеко, невидимый за лесом.

Он почувствовал себя ужасно одиноким. Он не мог больше бежать. Сжав кулаки, он шёл по краю дороги и всхлипывал от горестного чувства одиночества.

В это время Бернар бежал по дороге через лес. Под деревьями залегла густая тьма. Вечерняя тишина заполнила поляны и, остановившись, застыла между сосен.

На дороге, прямой, как стрела, не было ни одной живой души. Бернар оглянулся. Мимизан остался далеко, невидимый за лесом.

Он почувствовал себя ужасно одиноким. Он не мог больше бежать. Сжав кулаки, он шёл по краю дороги и всхлипывал от горестного чувства одиночества.

Подъехавший сзади автомобиль полоснул его светом фар и остановился. Кто-то закричал оттуда:

– Бернар!

Мальчик бросился к машине с протянутыми руками, крича:

– Мама! Папочка!

Доктор Оливье сурово взглянул на него.

– Где это ты таскаешься, дитя? – спросил он голосом, не предвещавшим ничего хорошего.

– Побойся бога, – с упрёком сказала мать, усаживая Бернара около себя на заднее сиденье, – как ты мог оказаться так далеко от дома, да ещё так поздно?

Бернар понуро молчал.

– Отвечай же, по крайней мере! – гневно бросил отец. – Разве ты не знаешь, что в округе неспокойно? Коммунисты сеют беспорядки, а полиция ищет по всем

Ландам какого-то дезертира. Легко могло бы произойти что-нибудь скверное.

Бернар упорно молчал, стиснув изо всей силы кулаки и зубы, чтобы не разреветься.

– Хорошо, – холодно сказал доктор Оливье. – Если тебе угодно, мы поговорим об этом дома.

После ужина госпожа Оливье удалилась в свою комнату, не поцеловав сына.

После ужина госпожа Оливье удалилась в свою комнату, не поцеловав сына.

Она оставила его с глазу на глаз с отцом, как этого потребовал доктор Оливье.

Прошло не менее часа, прежде чем доктор Оливье вошёл в спальню.

– Ну что? – спросила госпожа Оливье, подымая глаза от книги, которую тщетно пробовала читать.

Доктор Оливье пожал плечами, злой и подавленный:

– Ничего не хочет говорить. Даже не плачет. Только сидит, нахохлившись, и смотрит на пол.

Госпожа Оливье поднялась с кушетки.

– Дай-ка я с ним поговорю: по-матерински...

Доктор Оливье закурил сигару, уже вторую после ужина. Большими шагами он ходил по комнате. Наконец это ему надоело, и он уселся в кресло. Сигара показалась ему невкусной.

Он дал ей потухнуть, продолжая держать её в зубах и время от времени недовольно качая головой.

Госпожа Оливье долго не возвращалась. Появившись на пороге, она нежно улыбнулась.

– Ничего страшного, мой дорогой, ручаюсь тебе, ничего страшного. Мальчик немного заупрямился.

Она села напротив мужа и, откинув спокойным жестом волосы со лба, добавила:

– Мимизан-Пляж на этот раз как-то плохо на него действует. Лучше всего будет завтра же вернуться в Бордо...

Доктор Оливье вынул изо рта сигару и раскрошил её в пепельнице.

– Ты права. Так будет лучше всего.

На следующий день семейство Оливье ранним утром выехало из Мимизан-Пляжа. Бернар сидел рядом с матерью, бледный, с покрасневшими веками. Доктор Оливье

направил машину к главному шоссе. Лес стоял весь в лучах раннего солнца. Над ним кружилось жёлтое облако пыльцы цветущих сосен. Издалека поблёскивал океан.

Ещё несколько минут был слышен его шум, потом его заглушило шуршание сосен. Когда доктор Оливье доехал до того места, где просека выходила на шоссе, он внезапно затормозил.

– Что случилось? – спросила госпожа Оливье. – Поломка?

Доктор Оливье указал вперёд, на дорогу. По шоссе тянулись какие-то войска. Дорога во всю свою ширину была занята грузовиками и танками. Время от времени

по обочине её проезжал "джип", из которого торчали белые шлемы с чёрными буквами "МР". Чужеземный говор стоял над колонной.

– Американцы.

Госпожа Оливье дотронулась до плеча мужа.

– Поедем. Это слишком напоминает оккупацию.

Доктор Оливье возмутился.

– Что же ты хочешь, моя дорогая! Мы – одна из Атлантических держав.

Он повёл глазами вдоль колонны.

Они повернули обратно в лес. Устланная опавшей хвоей дорога мягко шелестела под колёсами. Доктор Оливье, медленно ведя машину, достал карту и старательно изучал её

уголком глаза.

Они повернули обратно в лес. Устланная опавшей хвоей дорога мягко шелестела под колёсами. Доктор Оливье, медленно ведя машину, достал карту и старательно изучал её

уголком глаза.

Из боковой просеки вышла толпа людей и миновала автомобиль. Едва она скрылась за деревьями, как другая, ещё более многочисленная толпа показалась из леса.

Это были мужчины в ландских беретах. Бернар прильнул к окну. Он узнал в них смолокуров.

Машина семейства Оливье кружила по лесным дорогам, минуя просеки и поляны. Бернар смотрел, как зачарованный. Из леса со всех сторон, по всем дорогам и тропинкам,

по просекам и просёлкам шли смолокуры. По дороге к ним присоединялись пастухи с длинными палками в руках, лесорубы с топорами у пояса, подростки и девушки. Шёл неисчислимый

ландский лес. Маленькие ручейки движущихся людей сливались в один поток и снова выливались из леса, направляясь в Монт-де-Марсан. Чем больше они приближались к главному

шоссе, тем более они напоминали реки, спешащие к устью.

Доктор Оливье был вынужден снова остановить машину. Он с раздражением наблюдал, как перед радиатором машины расступились люди.

– Именно так и выглядит наше положение, – с горькой иронией заметил он жене. – С одной стороны – американцы, с другой – революция.

Машина Оливье всё медленнее пробиралась по лесным дорогам, запорошённым жёлтой пыльцой, заполненным лавиной двигавшихся людей. Бернар смотрел, до боли сморщив лоб.

Он чувствовал себя невероятно несчастным.

В глубине леса, в том месте, где большие просёлочные дороги, подобно звёздным лучам, сбегаются в одну точку, Бернар увидел Гастона.

В глубине леса, в том месте, где большие просёлочные дороги, подобно звёздным лучам, сбегаются в одну точку, Бернар увидел Гастона.

Гастон шёл рядом с дядей, время от времени бросая на него сияющий взгляд. Гастон улыбался при мысли о том, что среди тысяч смолокуров, идущих объявить забастовку, и тысяч лесорубов и пастухов, присоединившихся к ним, идёт по

лесу Гергардт Шмидт. И он, Шмидт, среди бела дня на виду у всех селений, которые они проходили, окружённый товарищами, был в большей безопасности, чем в безлюдном, заброшенном доте.

Гергардт Шмидт, вырванный у прошлого, с которым он порвал, шёл вперёд, охраняемый живой стеной, перед которой бессильны полиция всего департамента, жандармерия всей

Франции, вооружённые силы всех Атлантических держав.

Бернар рванулся из рук обнимавшей его матери и начал стремительно опускать стекло автомашины.

– Гастон! – крикнул он изо всех сил.– Гастон! Я не сказал! Не сказал!..

Нога доктора Оливье сильнее нажала на педаль. Машина рванулась вперёд, как конь, ужаленный шпорами. Бернар увидел лицо Гастона, медленно повернувшееся к машине, увидел,

как взгляд его заскользил по стеклу. И прежде чем лес и двигавшаяся по нему толпа скрылись за поворотом, он успел поймать взгляд своего друга. И хотя он уже не слышал слов,

слетавших с губ Гастона, радость, от которой распирало грудь, подтвердила ему, что Гастон услышал его.

________

1 Сабо – башмаки на деревянной подошве или выдолбленные из дерева.

2 "Эм-Пи" (МР) – американская военная полиция.