Мирослав Жулавский. Атлантическая повесть

Пасхальные каникулы выпали на начало апреля. В эту пору океан ещё бурлит, но Ланды1 уже дышат весной.

Пасхальные каникулы выпали на начало апреля. В эту пору океан ещё бурлит, но Ланды1 уже дышат весной.

Леса, растянувшиеся вдоль всего Западного побережья Франции, как бы потягиваясь после зимнего сна, греются в лучах солнца. По утрам порывистый океанский ветер вздымает в небо жёлтое облако легчайших пылинок. Они оседают затем на деревьях, лесных дорогах и дюнах, на крышах немногочисленных селений. Золотистая пыль носится в воздухе, меняет цвет весеннего неба, заслоняет солнце, окрашивает вершины деревьев, словно их облили мёдом.

Цветут миллионы сосен. На лесных полянах распускаются кусты густой сирени, а в палисадниках лесорубов покрываются цветами магнолии. На пнях пробковых дубов лопается кора. Горячая смола каплями стекает в маленькие глиняные мисочки, подвязанные к надрезанным соснам. А когда вечерняя прохлада сменяет дневную жару, летучие пески больших дюн чуть слышно поют...

Примерно на половине пути между Бордо и Биаррицем, в самом сердце Ланд, среди озёр и песчаных холмов побережья, лежит маленький лесной посёлок Мимизан – несколько десятков домов, построенных на песчаной поляне. В Мимизане нет никаких достопримечательностей, кроме старой, разрушенной церкви и памятника воинам, павшим в двух мировых войнах. Ближе к берегу высится небольшая фабрика по переработке смолы. На ней работает почти всё взрослое население Мимизана, в котором всего-то не более пяти сотен жителей.

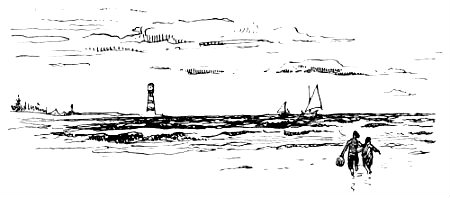

А дальше, в шести километрах к западу, на самых дюнах, у открытого океана, приютилось крохотное дачное местечко Мимизан-Пляж. Летом оно полно приезжих, но ранней весной в нём пусто и ветрено; высокие волны океана заливают тогда пляж до самых песчаных холмов – естественной границы больших приливов. В это время года на всём пляже безраздельно господствуют солнце, ветер и бурные волны Атлантического океана.

Бернар Оливье приехал в Мимизан-Пляж с родителями на пасхальные каникулы. Ему уже исполнилось тринадцать лет, и он учился в Бордоском лицее. Отец Бернара, известный в городе врач, имел в Мимизан-Пляже небольшую дачу. Вопреки традиции бордоских богачей, отдыхающих только в Аркашоне, доктор Оливье любил Мимизан-Пляж и обычно проводил там субботу и воскресенье. Больше всего доктор Оливье любил открытый океан с крутыми волнами и прямую линию побережья. На всём Серебряном берегу – как называют ещё Западное побережье Франции – трудно было найти океан более открытый, волны более крутые и линию побережья более прямую, чем в Мимизан-Пляже. Сидя на дюнах, доктор Оливье часами созерцал океан, слушая гул отливов и приливов. Мать Бернара, госпожа Оливье, не любила океана: оттуда дули ветры, вызывавшие у неё мигрень. Однако она настолько привыкла жить сообразно склонностям мужа, что ей и в голову не приходило предложить поездку на Средиземное море, где весной не бывает ветров и где у неё не болела бы голова.

Бернар не представлял себе места более чудесного, чем Мимизан-Пляж. Он проводил здесь с родителями все свои каникулы. Весной Мимизан-Пляж безлюден, чистенькие домики среди сосен наглухо заколочены. Немногочисленные постоянные жители дачного посёлка уезжают на пасху в города, к родным или друзьям. Перед отъездом они старательно опускают на окнах жалюзи, чтобы уберечь домашнюю утварь от солнечных лучей. Поэтому пасхальные праздники семейство Оливье обычно проводило тихо, в тесном семейном кругу. Бернар гулял с родителями вдоль пустынного пляжа, где ещё не было тех разноцветных полотняных ширм, которые в разгар летнего сезона укрывают дачников от ветра. Бернар немного скучал, потому что ещё нельзя было ни купаться в море, ни охотиться на скатов с ружьём для подводной стрельбы. Он скорее предпочитал гулять в лесу, где можно было, по крайней мере, воображать себя индейцем и стрелять из лука в сосновые пни.

Бернар любил своих родителей и очень радовался, когда они брали его с собой в Мимизан-Пляж. Но он остро чувствовал отсутствие товарищей, без которых для мальчика его возраста нет ни подлинных каникул, ни подлинного праздника, ни подлинных забав. Трудно требовать, чтобы отец, важный господин с брюшком и в очках, носился по песчаным холмам, как арабский всадник, или незаметно пробирался от сосны к сосне, как краснокожий. Трудно требовать и от мамы, хотя она и лучше всех на свете, чтобы ей, как Бернару, нравилось часами лежать на опавшей хвое в шалаше из веток. Бернар пробовал заниматься этим один, но такая игра быстро ему надоедала. Ибо игра, как и беседа, требует партнёра. И потому, несмотря на то, что у него были лук и пневматический пистолет, Бернар скучал.

После обеда доктор Оливье располагался на веранде, вытянувшись на кушетке, а госпожа Оливье со своим рукодельем усаживалась тут же в глубокое кресло. Доктор быстро засыпал и дремал около полутора часов. Госпожа Оливье в это время вязала на спицах, изредка бросая на мужа заботливый взгляд.

Эти часы для Бернара были самым худшим временем дня. Он совершенно не знал, чем ему заняться: вертелся около дома, выбегал на пустую, залитую солнцем песчаную улочку, швырял камнями в греющихся на солнце котов. Наконец, он подкрадывался по-индейски к веранде и следил, как золотая пыль цветущих сосен оседает на лысину спящего отца. Пыльца эта была всюду: она покрывала полы, утварь и обувь, носилась в воздухе, проникала сквозь закрытые ставни. В те несколько весенних дней, когда цвели леса, всё вокруг приобретало золотистый оттенок, даже океанские волны; по ночам, когда ветер менял направление и дул с суши, он доносил до них жёлтую пыль цветения.

Однажды после полудня, когда солнце грело особенно сильно, Бернар выскользнул из дому и побежал на пляж. Было время большого отлива, и пляж показался ему огромным и широким, как никогда. Океан шумел далеко, сверкая на солнце белыми гривами волн, громоздя их на горизонте, словно жирные белые полосы, нарисованные одна над другой на фоне неба.

Нет на океане ничего интереснее отливов. Можно далеко брести по песку, который ещё минуту назад был морским дном, можно искать раков-отшельников и раковины или гоняться за неуклюже удирающими крабами.

И Бернар бросился следом за уходившим морем. Он, несомненно, догнал бы его, несмотря на то, что песок под его ногами становился всё более мокрым и вязким, если бы не споткнулся обо что-то и не растянулся во весь рост. В ту минуту, когда он ткнулся лицом в песок, он ясно услышал, как что-то тяжёлое с чавканьем опустилось рядом с ним. Бернар стряхнул с лица песок и поднял голову. Взгляд его встретился с парой холодных, ужасных глаз. Он почувствовал, как у него зашевелились волосы от страха. В двух шагах от его лица, в мокром песке, слегка приподнятый на своих отвратительных щупальцах, как бы на корточках, сидел спрут. Бернар взвизгнул так пронзительно, что головоногое страшилище сжалось, словно приготовилось прыгнуть.

– Не бойся. Он не кусается.

Бернар обернулся. Около него стоял мальчик немного побольше, чем он сам, с объёмистой сумкой в руке. Бернар вскочил красный, как мак.

Бернар обернулся. Около него стоял мальчик немного побольше, чем он сам, с объёмистой сумкой в руке. Бернар вскочил красный, как мак.

Мальчик подошёл к спруту, ловко схватил его за туловище и вытащил у него изо рта крючок. Только теперь Бернар заметил, что спрут просто попался на крючок, привязанный леской к колышку, вбитому в морское дно.

– Небось, испугался? – сказал мальчик. – Ты быстро бежал и зацепился за леску. А этот спрут уже был на крючке и потянулся за тобой. Даже смешно смотреть было: как будто бы он прыгал и хотел тебя догнать... Да ты не бойся, они не вредные. Конечно, они отвратительно выглядят, зато очень вкусные.

– А ты их здесь ловишь? – спросил Бернар, оправившись от стыда.

– Ага! Сейчас привяжу к колышкам лески с крючками и на них насажу приманку. Когда будет прилив, спруты и скаты вернутся сюда. Они ищут корм возле берега. А во время отлива я опять приду и проверю, что попалось.

Бернар внимательно приглядывался к мальчику. Он был выше и казался сильнее Бернара, вероятно, он был годом – двумя старше. На нём были засученные вельветовые штаны и грязный свитер в полоску. Из-под старого берета выбивались космы давно не чёсанных волос.

Бернар деловито посмотрел на крючок, который мальчик всё ещё держал в руке.

– Какую ты приманку насаживаешь?

Мальчик полез в сумку.

– Головы макрелей. Видишь?

Он вытащил из сумки рыбью голову и насадил её на крючок. Потом старательно уложил леску по направлению к морю. Бернар заметил, что его сумка была основательно набита.

– Ты сегодня что-нибудь поймал?

– Двух спрутов и трёх скатов. Хороший улов! Сейчас отливы большие, и, когда вода прибывает, крючки заплывают далеко в море. Хочешь, насадим вместе свежую приманку? Тебя как звать?

– Бернар. А тебя?

– Гастон. Смотри, не спутай лески. Пройдя несколько шагов, Гастон поднял с песка пустой крючок.

– Видишь? Съели приманку, твари! Знаешь, попадаются такие догадливые, что обдерут с крючка приманку и сожрут её, а крючка не тронут.

Он посмотрел в сторону моря, находившегося от них на расстоянии полёта камня.

– Знаешь, что? Давай вобьём колышки подальше от берега, поближе к морю. Отлив сегодня ещё больше. Поможешь мне?

Вдвоём работа пошла живее. Когда они вбили последний колышек, неожиданно плеснула большая волна и окатила их чуть не до пояса. Гастон рассмеялся, будто услышал удачную шутку.

– Побежали? Начинается прилив.

Большие волны возвращались с рёвом. Бернар и Гастон побежали что есть силы. Добравшись до сухого берега, они уселись на высокой дюне и стали глядеть на прилив.

– Наши крючки уже в море! – минуту спустя крикнул Бернар. Посмотрев на Гастона, он смутился и поправился: – Твои крючки.

– Крючки будут наши, – возразил Гастон. – Будем закидывать их вместе. Только то, что поймается, будет моё. – Он серьёзно взглянул на Бернара. – Я должен приносить всё это тётке, и столько, чтобы хватило. Понимаешь?..

– Значит, ты живёшь здесь не с родителями? – спросил Бернар.

Гастон нахмурился.

– Нет, не с родителями. Я живу у дяди, смолокура.

– А я езжу сюда на каникулы каждый год. Удивительно, что я не встретил тебя до сих пор.

Гастон нахмурился ещё сильнее и принялся вертеть прутиком дырку в песке.

– Я в Мимизане живу только с Нового года...

– А где ты до этого жил?

– В Монт-де-Марсане.

– С семьёй дяди?

Гастон отбросил прут и внезапно поднялся.

– Нет, с родителями. А тебе не пора? Получишь дома нагоняй.

Он говорил резко, почти грубо. Бернару стало неловко.

– Не бойся, не получу, – сказал он неуверенно. – Не понимаю, почему ты сердишься?

Гастон отвернулся, притворившись, что смотрит на море. Видимо, ему тоже стало неприятно.

– С чего ты взял, что я сержусь? Мне ещё порядочно тащиться до дома. А завтра чуть свет надо снова быть здесь. Ангел-хранитель вместо меня за крючками не присмотрит. Думаешь, это интересно?

Бернар молчал, что-то обдумывая.

– Слушай, – сказал он наконец, – если хочешь, я приду завтра утром осмотреть крючки вместо тебя. Я живу в двух шагах отсюда.

Гастон посмотрел на него с недоверием.

– Да надо не утром, а на рассвете. Отлив будет около четырёх часов утра. Ты проспишь.

– Не просплю!

– Всё равно не справишься: побоишься спрутов.

Бернар слегка покраснел.

– Справлюсь, не бойся. Я видел, как это делается. А спрутов я не боюсь, я только этого немного испугался, потому что он как-то неожиданно... В Бретани я ловил спрутов голыми руками...

– А где ты возьмёшь рыбьи головы на приманку?

Бернар смущённо посмотрел на Гастона.

– Ну, видишь! – торжествующе сказал Гастон.

Но Бернар вдруг подпрыгнул и захлопал в ладоши.

– Есть!

– Что есть?

– Макрели! Они будут сегодня на ужин. Я видел, как их утром принесли на кухню.

– Ну и что с того?

– Как что? Поотрываю у них головы! Гастон пожал плечами.

– У жареных макрелей? Спруты и скаты не едят макрелей на маргарине.

– А я оторву у них головы до того, как их изжарят!

– Тебе не позволят. Макрели жарятся с головами.

– Позволят. Ты моих стариков не знаешь.

Гастон некоторое время раздумывал, поглядывая на Бернара.

– Слушай, – наконец сказал он, – если ты завалишь это дело, не снимешь улова и не насадишь новой приманки, мне попадёт дома из-за тебя. С тёткой шутки плохи.

– Слушай, – наконец сказал он, – если ты завалишь это дело, не снимешь улова и не насадишь новой приманки, мне попадёт дома из-за тебя. С тёткой шутки плохи.

– Я не подведу. Даю слово. Можешь придти позднее, после завтрака.

– Ну, смотри! Если опоздаешь, на крючках ничего не найдёшь. Морские птицы оберут их вместо тебя. Даёшь слово?

– Даю!

– Ну, тогда помни. В конце концов это только один раз. Отлив с каждым днём начинается позже.

Он посмотрел на море, подступавшее с каждой повой волной всё ближе.

– Который час?

Бернар взглянул на свои ручные часы.

– Половина пятого.

– Эх, красивые часы у тебя! С секундомером?

– С секундомером. На, посмотри.

– Да-а... Ну, надо идти. Мне ещё час ходьбы до дому.

– Так до завтра!

– До завтра! Только не подведи!

Гастон пошёл по дороге в Мимизан, неся сумку на плече. Бернар побежал по пляжу домой.

Доктор Оливье давно уже проснулся и стоял на веранде, высматривая сына.

– Дорогая моя, – говорил он жене, – повторяю тебе, что мальчишка ускользает от нас. Он начинает ходить собственными путями. Нет, решительно мы должны быть с ним гораздо строже.

Госпожа Оливье мягко возражала. У неё как раз был один из тех приступов мигрени, против которых не помогало и лекарство.

– Ах, оставь, милый. Наш мальчик хороший и очень привязан к нам. Я даже сказала бы, что ему недостаёт некоторой самостоятельности. Ему нужно было бы общество ровесников.

Доктор Оливье насупил брови.

– Именно в этом-то и заключается трудность. Откуда я ему возьму здесь ровесников, которые были бы для него подходящим обществом? Ты же знаешь, как трудно мальчика в его возрасте уберечь от дурного влияния. Товарищами в играх здесь могли бы быть у него только дети лесорубов и смолокуров. А этого, надо полагать, ты ни ему, ни себе не пожелаешь!

Бернар слышал весь разговор, по-индейски подкравшись к веранде. Он выбрался из-под неё и, обойдя дом, влез через окно в кухню. В лоханке лежала приготовленная к ужину рыба. Бернар взял нож и отрезал головы у голубых макрелей. После минутного колебания он взял ещё несколько свежих сардин. Всё это он вложил в старую верёвочную сумку и спрятал под скамейкой в садовой беседке. Потом поспешно прошёл на веранду, поцеловал мать и, желая предупредить какие бы то ни было вопросы, начал быстро и шумно рассказывать, что он был на пляже и что прилив был такой огромный, а море было так далеко и всё вообще было чудесно.

Сначала у Бернара было самое искреннее намерение рассказать родителям о том, что он подружился с мальчиком из Мимизана и что он обещал ему присмотреть завтра за крючками. Но, подслушав слова отца, он отказался от этого, опасаясь, как бы родители не посчитали Гастона неподходящим для него товарищем. Поскольку одна ложь порождает другую, а один дурной поступок влечёт за собой новые, Бернар, вместо того чтобы попросить у кухарки рыбьи головы для приманки, вынужден был взять их тайком.

Скверные поступки, как известно, лишают совесть покоя, хотя бы они совершались даже из самых лучших побуждений. Поэтому Бернар сидел за ужином, как на угольях, и всё время чувствовал, что краснеет при каждом взгляде отца. Ел он мало и был так непохож на самого себя, что мать отослала его спать раньше обычного. На этот раз Бернар не возражал, так как ему предстояло подняться на рассвете. Ночью он спал плохо, просыпался от каждого удара стенных часов, висевших в передней, несколько раз зажигал свет, чтобы посмотреть, который час. Лишь под утро он заснул крепко и едва не проспал положенного часа.

Он проснулся, когда небо на востоке уже начинало светлеть, и сразу вскочил на ноги. За окном слегка золотились высокие облака. Бернар натянул свитер и брюки и выскользнул из дому на цыпочках, неся ботинки в руках. Юркнув в беседку, он схватил сумку и помчался на пляж.

До начала прилива оставались считанные минуты. Отлив кончился, и первые волны вот-вот могли хлынуть на розовый от зари песок. Бернар добежал до колышков с удочками едва живой. Он схватил первую леску и потянул её к себе. На крючке ничего не было. Он побежал к другой удочке. На ней также не оказалось улова, приманка осталась нетронутой. На третьем и четвёртом крючках приманка была съедена.

Бернар помнил, что накануне они насадили двенадцать крючков. Он бегал от одной удочки к другой. На трёх крючках приманка была нетронута, девять крючков были пусты. Не попалось даже ни одного ската.

Бернар был так ошеломлён, что едва не забыл насадить свежую приманку. Он стоял над удочками, испытывая горькое разочарование: Гастон теперь подумает, что он опоздал или проспал. Ни одного спрута, ни одной рыбы!

Набежавшая волна оторвала его от размышлений. Она плеснула неподалёку, как будто море высунуло язык и лизнуло песок, прежде чем его поглотить. Торопясь изо всех сил, Бернар начал насаживать свежую приманку. Закончил он уже среди грохота начавшегося прилива, промокнув до нитки. На шесть крючков он насадил головы макрелей, на остальные шесть – по половинке сардины.

Мокрый, дрожа от холода, Бернар вернулся домой, сбросил одежду и забрался в постель. Ему хотелось плакать. Он лежал, испытывая чувство незаслуженной обиды, досаду и угрызения совести. Наконец он ощутил, как его охватывает тепло, и заснул мёртвым сном.

Его разбудил голос матери:

– Вставай, соня, уже девять часов! Отец вернулся с прогулки и ожидает завтрак.

Завтрак тянулся невыносимо долго. Доктор Оливье возбуждённо рассказывал, что в Монт-де-Марсан назначен митинг, на котором соберутся смолокуры со всей округи Ланд:

– Разумеется, коммунистическая агитация. Именно в страстной понедельник!

Сам доктор Оливье, как и подобало члену радикальной партии2, был неверующим, но на проявление пренебрежения к религии у простых людей взирал с неудовольствием. Он держался того мнения, что политика отделения школы от церкви правильна постольку, поскольку её проводят радикалы, но она становится неверной, как только её провозглашают коммунисты.

Госпожа Оливье горячо поддакивала мужу. Она была родом из Бордо и происходила из зажиточной купеческой семьи, разбогатевшей некогда на торговле с Англией. В их доме, кроме высшей городской знати, не принимали никого, даже префекта департамента. В этом избранном кругу её брак с мелким буржуа – доктором – вначале считался мезальянсом3, но понемногу её перестали упрекать, особенно с тех пор, как доктор Оливье стал зарабатывать больше всех врачей в департаменте.

Бернар, чистенько одетый и гладко причёсанный, белокожий и черноволосый Бернар, был типичным единственным сынком в типичной буржуазной семье. Родители баловали его, заботясь лишь о том, чтобы он выбирал себе подходящих товарищей. Он часто пропускал занятия в школе, имел домашнего репетитора и всё то, о чём может мечтать мальчик его лет. У него были велосипед, коньки, электрическая железная дорога, ружьё для подводной стрельбы, пневматический пистолет, стреляющий дробью, теннисная ракетка и альбом с марками. Его товарищи в Бордо имели точно такие же игрушки и такие же альбомы с марками. И, может быть, именно поэтому его так тянуло к Гастону, у которого не было ничего, кроме удочек и сумки с приманкой, но который был интереснее всех его товарищей в Бордо.

После завтрака Бернар снова улизнул из дому и побежал на пляж. Гастон уже ждал, сидя на дюне. Океан был спокойный и гладкий, как это бывает во время полной воды самого большого прилива. Волны мягко шелестели у берега.

Гастон, по-видимому, ждал уже достаточно долго. При виде Бернара он нетерпеливо вскочил.

– Пришёл наконец! – сказал он с упрёком. Он окинул Бернара быстрым взглядом и, не увидев ничего у него в руках, забеспокоился.

– А рыба где?

Запыхавшийся Бернар остановился.

– Рыбы нет.

Он развёл руками. Гастон взглянул на него с изумлением и разочарованием.

– Проспал... Я же говорил... Бернар энергично запротестовал:

– Не проспал! Я был здесь вовремя. На трёх крючках приманка осталась, остальные были пусты.

На лице Гастона появилось недоверие.

– Врёшь!

– Не вру. Я говорю всё, как было. Ничего не попалось.

– А приманку новую насадил?

– Насадил. Головы макрелей и свежие сардины.

Гастон нахмурился. В глазах его всё ещё мелькало недоверие.

– Ну, если ты и соврал, то ненадолго. Я всё равно узнаю по оставшейся приманке, соврал ты или нет.

– Хорошо. Вот увидишь, я говорю правду.

Но Гастон продолжал дуться.

– Я заранее знал, что ты не справишься. Ни на кого нельзя надеяться!

Бернар вынул из кармана пневматический пистолет.

– Хочешь пострелять? На, бери! Гастон протянул руку.

– Пистолет! Точно такой же я видел у одного малого. Покажи-ка!

Увлёкшись игрой, они быстро забыли о неудавшейся ловле. Так как на берегу стрелять было не во что, они перебрались в лес. Через час мальчики расстались уже самыми сердечными друзьями.

Во второй раз они встретились в этот день во время вечернего отлива. Они нашли на крючках спрута, угря и большого ската.

Во второй раз они встретились в этот день во время вечернего отлива. Они нашли на крючках спрута, угря и большого ската.

– Видишь! – торжествовал Бернар.– Если бы я не положил приманки, ничего бы не поймалось!

– Ничего не понимаю, – бормотал несколько смущённый Гастон. – Обычно ночной улов самый лучший...

Они насадили вместе приманку и условились на завтра. Но на следующее утро крючки были пусты, не попалось ни одной рыбы.

Гастон недоумевал. Прошлой ночью был самый большой прилив, а всем известно, что это – лучшее время для улова.

При вечернем отливе им снова посчастливилось. Но утром следующего дня они опять не нашли на удочках ничего.

Гастон внимательно осмотрел лески и крючки. Потом начал ходить по пляжу, оглядываясь вокруг.

– Чего ты ищешь? – спросил Бернар.

Гастон ответил не сразу. Он нахмурился и сдвинул брови. Ему хотелось разжечь в Бернаре любопытство, но вскоре он не выдержал.

Во второй раз Бернар и Гастон встретились в этот день во время вечернего отлива.

– Я рассказал обо всём дяде. Он говорит, что если только мы хорошо насадили приманку, то, значит, кто-то на рассвете просто крадёт у нас улов.

Бернар от удивления выкатил глаза.

– Крадёт? Кто же здесь мог бы красть рыбу с крючков?

Гастон пожал плечами.

– Вот именно! Людям, живущим в Мимизан-Пляже, выгоднее купить рыбу у рыбака, чем вставать на рассвете. А рыбак у рыбака не украдёт.

– Ну, видишь!

Гастон побежал вперед, нагнулся и поднял с песка маленького, ещё живого ската.

– Его оставил отлив. Разве что... – Он сунул палец рыбе в рот и поднял глаза на Бернара. – Смотри, след от крючка.

Бернар ещё не понимал, в чём дело, и смотрел то на Гастона, то на рыбу.

– След от крючка, – повторил Гастон.– Это значит, что скат попался и кто-то снял его с крючка.

Мальчики смотрели друг на друга, пораженные до глубины души.

– Твой дядя был прав! – закричал Бернар. – Кто-то обкрадывает нас!

Гастон вертел рыбу во все стороны.

– Что за подлость, – проговорил он, – украсть три ночных улова во время самых больших приливов! Пусть только попадётся мне, тогда узнает!..

Он сунул рыбу в сумку и уселся на песке. Бернар присел рядом на корточки.

– Слушай, Гастон, мы должны его поймать на месте преступления!

– Об этом-то я и думаю. Только как это сделать? Надо придти сюда, когда будет ещё совсем темно.

Бернар вскочил и замахал руками.

– Придумал! Ты переночуешь у меня, а дома предупредишь своих.

– А твои родители не рассердятся? Бернар заколебался.

– Мы им ничего не скажем. Влезешь ко мне в окно, когда стемнеет.

Гастон покачал головой:

– Пожалуй, не надо. Твои родители меня даже не знают. Может быть, лучше рассказать им?

Бернар опустил глаза. Конечно, это было бы самым лучшим. Однако как родители отнесутся к Гастону? Бернар смотрел на него, силясь себе представить, какое впечатление он произведёт на отца. На Гастоне были старые штаны в заплатах и заштопанный бумажный свитер. Он был бос. Из-под грязного берета выглядывали спутанные волосы. Видно было, что он расчёсывает их не часто.

Осмотр, должно быть, привёл Бернара к неутешительным выводам, потому что он покачал головой:

– Нет, лучше ничего не говорить им. Ты не знаешь моих стариков.

В конце концов они порешили на том, что Гастон переночует у знакомого лесоруба на опушке леса и разбудит Бернара. Условным знаком выбрали трёхкратный крик совы, и некоторое время Гастон осваивал совиный крик, а Бернар прислушивался к нему, чтобы не вышло ошибки. Под конец они решили также, что на всякий случай Бернар возьмёт с собой пневматический пистолет.

Весь день Бернар провёл с родителями. Он не пошёл на берег во время вечернего отлива, хотя мысль об этом не давала ему покоя. Доктор Оливье вообще косо посматривал на постоянные отлучки сына, а у госпожи Оливье, что ещё хуже, появились какие-то подозрения. Она, видимо, ещё не делилась ими с мужем, но Бернар ясно читал их в её глазах. Поэтому, в связи с предстоящим ночным походом, он решил вести себя получше.

После завтрака он пошёл с родителями на прогулку. Солнце грело достаточно сильно, но с океана дул резкий ветер, и госпожа Оливье предложила пройти к лесу. По ясному небу, над высокими, поросшими сосной дюнами двигался золотистый туман пыльцы. Пахло свежей смолой и нагревшимися соснами.

После чтения сегодняшней утренней газеты господин Оливье был необычно возбуждён. Всю дорогу он разъяснял супруге, какую угрозу содержит в себе подписанное правительством соглашение о создании европейской армии. Бернар бегал туда и сюда, прыгал по слою опавшей хвои и одним ухом прислушивался к тому, что говорил отец.

Господин Оливье шагал озабоченный, не замечая красоты леса в лучах весеннего солнца, глухой к пению птиц.

– Недоразумение заключается в том, – говорил он, сопровождая свою речь оживлённой жестикуляцией, – что Германия и в будущем всегда будет нашим смертельным врагом, как всегда была им в прошлом. Я ненавижу их, как ненавидели их мой отец и дед, и ни на грош не чувствую к ним доверия. Мой дед сражался с ними в 1870 году, отец – в 1914, а я – в 1940 году. Теперь же нам, французам, велят создавать вместе с ними Европу! Ничего подобного, моя дорогая! Европейская армия! Ничего подобного! Если армия, то только армия французская и притом достаточно сильная, чтобы держать их в наморднике. Немец останется немцем, то есть извечным наследственным смертельным врагом нашего народа.

Бернар, держа наготове пневматический пистолет, спрятался за дерево и воображал, что он на войне. Вот сейчас из-за дерева появится немец – смертельный, извечный, наследственный враг французов! Бернар тут же задаст ему перцу. Он с увлечением нажал несколько раз спуск пистолета. Дробь застучала о сосновые пни: бах-бах-бах! Немцы падали, как колоды. Отец, наверное, был прав, говоря, что не надо быть к ним снисходительным… Все книги, которые читал Бернар, были полны описаний трусости и жестокости немцев, благородства и героизма французов. Как жаль, что Бернар был маленьким, когда немцы оккупировали Францию! Теперь-то уж нет возможности проявить всю ненависть и презрение, которые он к ним испытывал! Хоть бы на одну только минуточку встретить какого-нибудь немца! Бах! Бернар выстрелил в ближайшую сосну.

Доктор Оливье продолжал говорить. Бернар вышел из-за сосен и побежал по тропинке.

– А эти американцы? Тоже хороши. Навязывают нам восстановление вермахта4, когда почти весь кадровый состав офицеров и сержантов нашей армии перемалывается в Индокитае! Ты только посмотри, сколько американских солдат шатается даже в этих лесах! Создали себе в Ландах главный склад боеприпасов. Вместо этого могли бы заменить нас во Вьетнаме. Мы ведём там войну не только ради своих интересов: из Вьетнама вывозится девяносто процентов всего каучука и пятьдесят процентов всего олова, потребляемых Америкой.

Бернар не слушал дальнейших рассуждений отца. Теперь он воображал себя солдатом французского экспедиционного корпуса, сражающимся во вьетнамских джунглях. Вокруг всё кишит вьетнамцами, а он с автоматом в руке неустрашимо пробивается вперёд сквозь тропическую чащу и укладывает врагов наповал. Бах-бах-бах! Именно такую картину видел Бернар недавно на обложке иллюстрированного журнала "Тен-тен". Там красовались стойкие солдаты иностранного легиона, которые гнали перед собой полчища туземцев. Бернар так увлёкся воображаемой битвой, что до конца прогулки ни разу не вспомнил о ночном походе.

Было ещё совсем темно, когда на следующее утро его разбудил крик совы. Из осторожности не зажигая света, он ощупью оделся и выскочил в окно.

Гастон стоял за оградой, держа руки в карманах и дрожа всем телом. Ночной холод пронизывал его до костей.

– Свитер надел?

– Надел.

– А пистолет взял?

– Ага!

Они побежали рысцой, чтобы разогреться. Мимизан-Пляж спал, тёмный и тихий. Не было слышно даже собачьего лая. Со стороны океана доносился мощный шум, переходящий временами в глухой рёв. Это большие водяные валы перекатывались по песчаным отмелям, нагромождённым отливом далеко от берега. Над лесом мерцали последние звёзды, едва видневшиеся сквозь облако жёлтой пыли, поднимавшейся из леса, словно дым. Рыжий месяц висел над океаном, бросая на его поверхность полосы света.

Ребята выбежали на пляж. Перед ними, насколько хватало глаз, белели длинные гребни волн, наплывавших из бесконечно тёмного океана.

Бернар остановился и осмотрелся. Всюду лишь океан и лес, песок и звёзды. Ему стало не по себе,

– Слушай, Гастон, – шепнул он, и собственный шёпот показался ему зловещим. – А если это не человек забирает у нас рыбу?

Гастон замедлил шаг.

– А кто же? – спросил он, обернувшись к приятелю.

Бернар заколебался. Чувство страха немного ослабело при звуках голоса Гастона.

– Например... птицы! – ответил он, помедлив, и приблизился к Гастону настолько, что коснулся его плеча.

Гастон тоже дрожал и вобрал голову в плечи.

– Посмотрим. Птицы не снимают рыбу с крючка, а растаскивают её по частям.

По дюнам гулял ветер, горький, пахнущий водорослями. Над тёмной полосой холмов, поросших соснами, небо начинало сереть. Гаснущие звёзды исчезали.

– Скоро начнёт светать,– сказал Гастон.

Бернар хотел спросить, не пора ли занять наблюдательный пост, но не успел. Пронизывавшее их обоих чувство напряжения каким-то внезапным толчком заставило их одновременно броситься на землю.

Тень человеческой фигуры, едва видневшейся на фоне белевших гребней волн, двигалась вдоль берега. Шагов не было слышно: их заглушал мокрый песок.

– Т-ш-ш! – предостерегающе зашикал Гастон.

Но Бернар онемел от волнения. Ему и в голову не приходило нарушить тишину.

Тень идущего человека двигалась вдоль моря.

– Это он, – шепнул Гастон. – Тот, кто ворует нашу рыбу.

Оба защелкали зубами не то от холода, не то от волнения. Держа друг друга за плечи, они высовывали головы из-за дюны. Тень остановилась у самой воды. Она была видна им только тогда, когда сзади неё, на море, вздымалась пена высоких волн.

– Он уже около удочек, – выдавил из себя Бернар.

Гастон встал на колени.

– Что ты делаешь?

Бернар попытался притянуть его обратно, к земле, но Гастон вырвался из его рук и сказал вполголоса:

– Не бойся. Ему нас не видно, потому что сзади лес. А услышать он нас тоже не может. У самого берега волны всё заглушают.

Силуэт незнакомца становился всё более отчётливым. Теперь уже было видно, как каждые несколько шагов он нагибался. Бернар обернулся и взглянул на небо за лесом. Оно уже было как бы перетянуто длинной зелёной полосой.

– Отлив ещё не кончился, удочки погружены в воду. Он стоит по колено в воде, – сказал Гастон.

Бернар напряг зрение. От океана доносился грохот отлива. Солёный ветер нёс затхлый запах. Человек на берегу снова побрёл напрямик.

Ребята прижались за дюной, спрятав головы. Легкий, чуть слышный хруст песка раздался возле них и затем начал отдаляться. Над лесом разгорелась молодая ранняя зорька.

Мальчики высунулись из-за дюны. Незнакомец, удалявшийся в направлении леса, ступил на тропинку, вьющуюся по опушке, внимательно огляделся и прибавил шагу. Несколько минут спустя он исчез во мраке, всё ещё лежавшем под густыми ветвями сосен.

Бернар и Гастон поняли друг друга с одного взгляда. Первым вылез Бернар и, крадучись по-индейски, двинулся по следам. Справа от него лежала густая тьма леса. Налево, озарённое сиянием пробуждающегося дня, начинало белеть море.

Тропинка уходила от пляжа всё дальше и дальше. Она вела теперь по самому краю леса, взбегая на склон большой дюны.

Гастон, хорошо знавший окрестности, спрашивал себя, куда направился незнакомец. На север от Мимизан-Пляжа лежал лес Святой Евлалии, а среди этого леса были только два дома – лесничество Ламанш и, далеко за ним, старая сторожка. К ним вела широкая лесная просека, которую немцы во время войны залили асфальтом, но она терялась в песках дюн сразу же за сторожкой.

Мальчики крались тропинкой, стараясь не терять из виду быстро шедшего похитителя рыбы. Становилось всё светлее. Розовое сияние разливалось по небу, окрашивая на горизонте море.

Незнакомец свернул с тропинки и пошёл прямо через дюны. С той минуты, как он вышел из тени деревьев, его было видно как на ладони. Ребята смотрели ему вслед, не решаясь идти дальше по открытому месту.

– Куда он идёт? – спросил Бернар.

– Не знаю, – ответил Гастон. – Сначала я думал, что в лесничество. Но в этой стороне голая пустыня. Дюны и океан...

Бернар смотрел вслед уходившему мужчине. Он взбирался сейчас на дюну, выглядевшую издалека, как разбросанный песчаный муравейник, полный давно засыпанных строений.

– Слушай! – вскричал Бернар. – Ведь там старые немецкие укрепления!

– Остатки "Атлантического вала"5, – подтвердил Гастон.

Незнакомец дошёл до бетонных укреплений, наполовину засыпанных песком, ещё раз оглянулся, после чего нагнулся и исчез, словно провалился сквозь землю.

Незнакомец дошёл до бетонных укреплений, наполовину засыпанных песком, ещё раз оглянулся, после чего нагнулся и исчез, словно провалился сквозь землю.

– Видал?

Они изумлённо взглянули друг на друга. Никто из них не ожидал, что дело так обернётся.

– А теперь что же? – спросил Бернар. Гастон сосредоточенно молчал. Брови его были нахмурены, и весь он сгорбился, будто его что-то угнетало. В глазах у него появилось упрямое выражение.

– Я пойду за ним, – сказал он. – Я не могу допустить, чтобы он каждую ночь забирал мою рыбу.

Он вопросительно посмотрел на Бернара. Но тот лишь глотнул слюну.

– Если хочешь, оставайся здесь, – продолжал Гастон, – ты не обязан идти со мной. В конце концов это – моё личное дело.

Бернар стоял в нерешительности. Гастон не уходил. Можно было подумать, что он ждёт ответа.

– Нет, нет! – закричал Бернар, преодолевая страх. – Я пойду с тобой!

– Не боишься?

– А ты? В случае чего удерём оттуда!

– Всё-таки ты мировой парень. Ну, пошли!

Солнце вышло из-за леса, заливая светом побережье. Тени шедших по дюнам ребят побежали по направлению к морю. На вершине большой дюны стали заметны наполовину обрушившиеся оборонительные укрепления. Тупые купола стрелковых башен, заваленные по самые макушки летучими песками, пялили в сторону океана слепые глазницы огневых щелей. Тяжёлые щиты артиллерийских установок зияли покорёженными отверстиями, из которых ещё торчали дула заржавевших орудий. Остатки противотанковых засек и "ежей" валялись на всём пространстве перед укреплениями. Склоны дюны были усеяны обломками железобетона, среди которых шелестел песок, перекатываемый низким ветром. Крепость, словно человек, засасываемый трясиной, всё глубже и глубже погружалась в песок. У её основания торчали верхушки засыпанных сосен. Поднимавшееся солнце ярко освещало всю эту картину.

Мальчики миновали витки колючей проволоки и остановились около того места, где они потеряли из виду незнакомца. Глубоко в песке ещё виднелись следы его ног, но их быстро заметало ветром. Они вели вдоль стены дота и, опоясав его, исчезали в прямоугольном отверстии, обращенном к лесу. Ребята, затаив дыхание, придвинулись к входу и заглянули внутрь.

Луч света падал на серую стену, рассеивая полумрак подвала. Около погасшего костра сидел на камне какой-то человек и чистил рыбу. Обращенный к ребятам боком, он не сразу заметил их. Лишь через некоторое время он медленно повернул лицо, и взгляд его упал на две головы, торчащие из входного отверстия.

Несколько мгновений стояла тишина. Человек в доте оцепенел. Его рука, державшая рыбу, повисла в воздухе. Слышен был только свист ветра, гнавшего летучие пески, и отдалённый рокот океана. Наконец рука незнакомца, державшая рыбу, шевельнулась в сторону мальчиков:

– Это ваше?

Похититель рыбы говорил низким голосом. В его произношении чувствовался какой-то акцент.

– Да, месье, – ответил Гастон, – это наше.

Незнакомец ещё раз поднял руку, в которой была рыба, но тут же опустил её.

– Я был вынужден... – сказал он, – чтобы не умереть с голоду.

Гастон шумно глотнул слюну. Незнакомец положил рыбу на камень и принялся скрести её ножом.

– Войдите, – добавил он, – и не бойтесь. У меня нет охоты ссориться с вами.

Мальчики протиснулись вовнутрь дота, не спуская глаз с незнакомца.

– Садитесь, – сказал похититель. Гастон и Бернар уселись на камнях, окружавших костёр. Незнакомец продолжил скрести рыбу, как бы позабыв об их присутствии. Узкая полоска света пропивалась сквозь расщелину в стене. Она, как стрела, отлого падала на пол. В доте чувствовался сырой холод подвала и затхлый запах заброшенного места.

– Меня зовут Шмидт, – сказал похититель, – Гергардт Шмидт.

– Меня зовут Шмидт, – сказал похититель, – Гергардт Шмидт.

Он опустил очищенную рыбу в банку из-под консервов и принялся скрести следующую.

Мальчики смотрели на него с открытыми ртами.

Дот, словно раковина, шумел эхом далёкого отлива.

– Так вы немец? – спросил чужим голосом Бернар.

Шмидт повернул к нему лицо. Многодневная щетина покрывала его щёки и подбородок.

– Да. Я немец, – ответил он.

Мальчики обменялись быстрым взглядом. Гастон снова глотнул слюну. Он словно желал что-то сказать, но вместо этого только облизнул пересохшие губы.

– Что же вы здесь делаете? – спросил Бернар.

Шмидт с размаху швырнул рыбу в банку.

– Ты хочешь спросить, откуда я здесь взялся?

С минуту он измерял их взглядом, словно взвешивая свои шансы. Большой палец его правой руки пробовал острие ножа.

– Послушайте, ребята, я у вас в руках. Я отсюда никуда не убегу. Да мне и некуда бежать. Это – единственное место во всей Франции, которое я знаю.

Он поднялся, подошёл к отверстию в бетонной стене и стал смотреть поверх дюн на океан.

– Если вы хотите, чтобы я сказал вам больше, ради бога, принесите мне чего-нибудь поесть. Дайте мне еду и питьё, я больше так не могу! При виде этих рыб и спрутов мне делается дурно.

Шмидт повернул к ребятам искажённое гримасой лицо.

– Кусок хлеба и фляжку кофе! С утра до вечера я думаю только об этом.

Он говорил по-французски правильно, хотя и с сильным акцентом. Он уже не был юношей. Вероятно, ему было лет тридцать, а может быть, и больше.

– Так вы немец! – протянул Бернар, переложив в кармане пневматический пистолет, который давно давил ему на бедро.

– Какое имеет значение, чёрт возьми, кто я! – буркнул Шмидт. – Иногда я чувствую, что близок к помешательству. Я не могу больше сидеть в этом вонючем погребе. А это – единственное место, которое я знаю в вашей стране. И как знаю! Наизусть. Я просидел в этой яме семнадцать месяцев!

– Здесь? – спросил Гастон, выкатив, от изумления глаза.

– Здесь, – подтвердил Шмидт. – Я сидел и целыми месяцами смотрел на море. Тогда эта куча развалин называлась ещё "Атлантическим валом", а я носил на животе пояс с надписью "Готт мит унс"6.

Я сидел здесь и всё время смотрел, смотрел, смотрел, не началось ли вторжение7. Я уже перестал верить в него. Я был согласен на вторжение самого ада, лишь бы только вылезти отсюда! – Он с отвращением пнул старую коробку от мармелада. – Семнадцать месяцев! Попробуйте-ка после этого выдержать здесь хоть несколько дней!.. А особенно ночей...

– Вы здесь скрываетесь? Да? А что вы такое сделали?

Шмидт, прежде чем ответить, бросил исподлобья злобный взгляд на Бернара.

– Как ты, вероятно, понимаешь, я, пожалуй, не сидел бы здесь по собственной воле, питаясь той гадостью, которую крал у вас. Это – счастье, что я набрёл на ваши удочки. Без них я уже давно вынужден был бы сдаться.

Он поднял голову так высоко, что полоска света, проникавшая сквозь отверстие в стене, упала ему на лицо. Мальчики увидели, что у него светлые, голубые глаза.

– Принесите кофе и хлеба, тогда я вам всё расскажу. А сейчас с меня хватит.

Медленно, не обращая на ребят ни малейшего внимания, он направился в угол и, повернувшись лицом к стене, улёгся на подстилке из сосновых веток. Его едва можно было различить в полумраке, царившем в глубине подземелья. Всем своим видом он давал попять, что считает разговор закопченным.

Мальчики неуверенно переглянулись.

– Я принесу вам что-нибудь поесть, – решил наконец Гастон. – А рыбу вы тоже оставьте себе.

Шмидт не отвечал. Несколько минут мальчики ещё продолжали смотреть на Шмидта, лежавшего без движения, на его голову, втянутую в плечи.

Наконец они вышли наружу. Их ослепило солнце, искрившееся в песке. Лишь теперь они почувствовали, как холодно, темно и душно было в доте.

До самого подножия дюны они не заговаривали друг с другом, поглощённые недавним переживанием. Только когда входили на лесную тропинку, Бернар сказал:

– Как, по-твоему, что надо делать? Гастон ожесточённо шагал, нахмурив брови, опустив голову. Бернар немного подождал и, не услышав ответа, продолжал:

– Это не простая птица! Ты слышал, что он сказал? Он был немецким солдатом на "Атлантическом вале". Оккупант!

Гастон, казалось, не расслышал. Он быстро шёл вперёд, продолжая смотреть в землю.

– Самое лучшее, что мы можем сделать, – не унимался слегка запыхавшимся Бернар, – это рассказать обо всём в жандармском отделении.

Гастон резким движением поднял голову.

– В жандармском отделении? Что это нам даст? – Он с беспокойством взглянул на Бернара. – Разве тебе не интересно знать, что он ещё расскажет? Откуда он здесь взялся и... и вообще? Наконец, это никуда от нас не уйдёт. Что тебе за интерес, если он расскажет это вместо нас жандармам?

Бернар молчал, сбитый с толку.

– Может быть, это бандит, которого разыскивают, – наконец робко возразил он, – или, ещё того хуже, военный преступник? Откуда ты знаешь, может быть, он один из тех – из Орадура? 8.

Гастон что-то обдумывал. Лицо его приняло упрямое выражение.

– Лучше всего пойдём сразу же в полицию, – настаивал Бернар. – Если окажется, что он злодей, его поимка будет нашей заслугой.

Гастон презрительно усмехнулся.

– Так. А в награду жандарм проводит тебя домой и спросит твоих стариков, позволяют ли они тебе таскаться по ночам.

Бернар растерялся. Некоторое время они молча шли нога в ногу. Впереди появились первые дома Мимизан-Пляжа.

– Ну, так что же? – спросил Бернар.

– Прежде всего никому ничего не говорить. Это мы всегда успеем. А после полудня принесём ему что-нибудь поесть. Рискнём, а?

На том и порешили. Гастон пошёл по лесной дороге в Мимизан, а Бернар побежал вдоль пляжа домой. Было ещё очень рано, и в саду не успела высохнуть роса. Когда Бернар перелезал через забор, все в доме спали.

Мальчик быстро разделся и нырнул под одеяло. Однако заснуть он не мог. В голове у него бродили беспокойные мысли. В довершение ко всему из сада раздавался громкий свист дрозда.

Около восьми часов в комнату вошла госпожа Оливье. Сказав "Доброе утро!", она поторопила сына с одеванием. Бернар зевал, потягивался, делая вид, что его разбудил приход матери. Госпожа Оливье подошла к окну.

– Почему ты не опускаешь на ночь жалюзи? – спросила она.

Бернар в ответ что-то неразборчиво буркнул и слез с постели.

Госпожа Оливье ещё несколько минут присматривалась к газону, не просохшему от росы, потом

вытащила платок и провела им по тончайшему слою сосновой пыльцы, золотившейся на подоконнике.

За завтраком доктор Оливье поставил сына в известность, что оба они с матерью выезжают на весь день в Дакс, где будет происходить первый в этом году бой быков. Они не могут взять с собой Бернара, так как это зрелище неподходящее для детей. Зато он получит немного денег на мороженое. Доктора Оливье несколько удивило, что его сын так легко согласился провести страстной четверг в одиночестве, но он приписал это тому, что говорил с ним таким спокойным тоном.

В то время как отец, подбирая слова, неторопливо говорил, в душе Бернара происходил внутренний разлад. Впервые в жизни его давила тяжесть тайны, и переносить это одному было трудно. Он чувствовал потребность поделиться ею, поговорить о ней с кем-нибудь близким, достойным доверия, с кем-нибудь, кто был бы его вторым "я". Мог ли он признаться во всём матери? Он взглянул на неё поверх тарелки. Мать, прожёвывая хрустящий крендель, сидела улыбающаяся и прелестная, такая любимая им... Рассказать ей? Но она не поняла бы, в чём заключалась здесь трудность, прижала бы ладони к вискам и велела бы немедленно рассказать обо всём отцу. А отец? Отец с аппетитом кромсал бифштекс, довольный собой, уверенный в своей правоте. У отца не было бы никаких сомнений, он не колебался бы ни одной минуты. Он просто взял бы сына за руку и, отложив на время принципиальный разговор о дружбе с кем попало и о последствиях, к которым это приводит, отвёл бы его в полицейский участок. Нет, он не мог открыться ни матери, ни отцу! Тайна, которую он носил в себе, связывала его с Гастоном, и только с ним он мог о ней говорить. Это была их тайна, и никто другой не имел на неё права. Если они убедятся, что дело неладно, они сами найдут выход из положения. Пока же всё остаётся ещё неясным, не следует вмешивать в это дело взрослых.

А что, если немец в это время улизнёт? Если он убьёт кого-нибудь или подожжёт ночью Мимизан-Пляж? Ведь он же сам признался, что был во Франции как оккупант! Может быть, именно он расстреливал заложников и пытал раненых партизан из маки9, а теперь скрывается от правосудия? А они своим молчанием помогают ему скрываться?.. Лоб Бернара покрылся холодным потом.

– Что с тобой? – забеспокоилась мать. – Ты плохо себя чувствуешь?

– Нет, – ответил он, избегая её взгляда, – мне немного душно. Наверное, собирается гроза.

Доктор Оливье внимательно присматривался к сыну. Он отложил вилку и вытер рот салфеткой.

– Ну-ка, покажись. Что-то ты у меня неважно выглядишь. Вовсе сейчас не душно, и никакой грозы не будет.

Бернар почувствовал на себе пристальные взгляды родителей. Он хотел оставаться спокойным, улыбнуться и что-нибудь сказать, но это кончилось лишь тем, что у него начали как-то подрагивать губы. В последнюю минуту, почувствовав, как у него сжалось горло, он рванулся со стула и поспешно выбежал из комнаты.

– Бедный ребёнок, – сказала госпожа Оливье. – Ему больно, что он не едет с нами.

Доктор Оливье спокойно пожал плечами.

– В его возрасте я гораздо лучше владел собой. Он тут едва не разрыдался перед нами!

Получасом позднее супруги Оливье садились в машину. Бернар следил за ними из садовой беседки, заросшей виноградом. Он не выдержал, однако, и в ту минуту, когда доктор Оливье нажимал стартёр, выбежал из беседки и успел ещё улыбнуться матери, которая ответила ему воздушным поцелуем.

Потом до самого полудня Бернар вертелся возле дома, не зная, куда себя девать. Он не мог дождаться того часа, когда они условились встретиться с Гастоном. Бернар пытался поддразнивать кухарку, по сегодня и это у него не выходило. В конце концов, перед самым обедом, он выбрался на пляж, а оттуда, ведомый каким-то непреодолимым искушением, устремился к большим дюнам. Он бежал, пока у него не перехватило дыхание, и остановился у самой опушки леса, откуда были видны смутные очертания дота.

Бернар смотрел, как зачарованный. Песчаные холмы белели между тёмной стеной леса и радужными водами океана. Низкие дождевые тучи висели на горизонте. Среди этого ландшафта запустения и печали, где-то в самой середине его, в одинокой могиле, затерявшейся между необъятным океаном, лесом и небом, находился Гергардт Шмидт, и во всём мире было только два человека, которые об этом знали.

Задумавшись, Бернар брёл по тропинке обратно. Кем был Гергардт Шмидт? Чем больше он ломал голову над этой загадкой, тем больше росло у него желание узнать правду. Бурная фантазия рисовала ему различные ситуации и происшествия, в которых, разумеется, он сам играл далеко не последнюю роль. Но всё это мгновенно рассыпалось в прах, как только он вспоминал заросшее лицо Шмидта, его грязную, измятую одежду, глаза.

Задумавшись, Бернар брёл по тропинке обратно. Кем был Гергардт Шмидт? Чем больше он ломал голову над этой загадкой, тем больше росло у него желание узнать правду. Бурная фантазия рисовала ему различные ситуации и происшествия, в которых, разумеется, он сам играл далеко не последнюю роль. Но всё это мгновенно рассыпалось в прах, как только он вспоминал заросшее лицо Шмидта, его грязную, измятую одежду, глаза.

Казалось, целый век отделял Бернара от встречи на рассвете. Никогда ещё день не тянулся так долго. Солнце передвигалось немилосердно медленно. Пробиваясь сквозь сгущавшиеся тучи, оно бросало огромные тени на океан и побережье.

Бернар был так погружён в свои мысли, что не заметил двух людей, вышедших с лесной просеки на тропинку. Лишь будучи в двух шагах от

них, он отскочил, как ошпаренный. Один из жандармов даже не взглянул на него и продолжал вести свой велосипед по тропинке. Зато второй остановился и с любопытством посмотрел на мальчика, который сначала ускорил шаг, а затем бросился бежать изо всех сил, будто за ним гнались.

_____________

1 Ланды – низменная, равнинная местность на Атлантическом побережье Франции.

2 Радикальная партия – одна из партий во Франции.

3 Мезальянс – неравный брак.

4 Вермахт – германские вооружённые силы.

5 "Атлантический вал" – долговременные укрепления, созданные германской армией вдоль Атлантического побережья Франции на случай вторжения с моря.

6 "Готт мит унс" – по-немецки "с нами бог".

7 Вторжение – имеется в виду ожидавшееся тогда открытие второго фронта, то есть вторжение англо-американских войск в оккупированную

гитлеровскими войсками Францию.

8 Орадур-сюр-Глан – селение во Франции, зверски уничтоженное гитлеровцами 10 июня 1944 года. Мужчины Орадура были расстреляны,

женщины и дети сожжены заживо в церкви, где они искали спасения. Всего погибло 800 человек.

9 Маки – так назывались во время второй мировой войны отряды французских партизан, боровшихся против гитлеровцев. Это название пошло

от густых зарослей в горах Корсики – маки, где возникли и действовали первые партизанские отряды.

Перевела с польского Зинаида Шаталова.

Рисунки А. Кокорина.